1/10 ページ

わたしは幼いころ、愛を語れば世界が壊れると信じていた。心を閉ざし、「強くあらねば」と“沈黙”という名の鎧をまとった。

2/10 ページ

愛されたいのに、愛されない。泣きたいのに、泣けない。その矛盾の中で、わたしはひとりぼっちだった。

3/10 ページ

やさしさを求めるたびに、拒絶の波が押し寄せた。「愛を語れば、また誰かが傷つく」そう信じて、わたしは声を失った。

4/10 ページ

海の底のような静けさ。そこでは、涙さえ音を立てずに沈んでいく。わたしの声は、泡になって消えていった。

5/10 ページ

ある日、沈黙の底で気づいた。世界を壊していたのは、愛ではなく、わたしの心の中にある“恐れ”だったのだと。

6/10 ページ

恐れを手放した瞬間、胸の奥で音が生まれる。失われたはずの声――それは懐かしい光の響きだった。

7/10 ページ

わたしは涙を流しながら、初めて本当の意味で“愛を話した”。すると、たくましい男性が、わたしを守ってくれる存在となった。

8/10 ページ

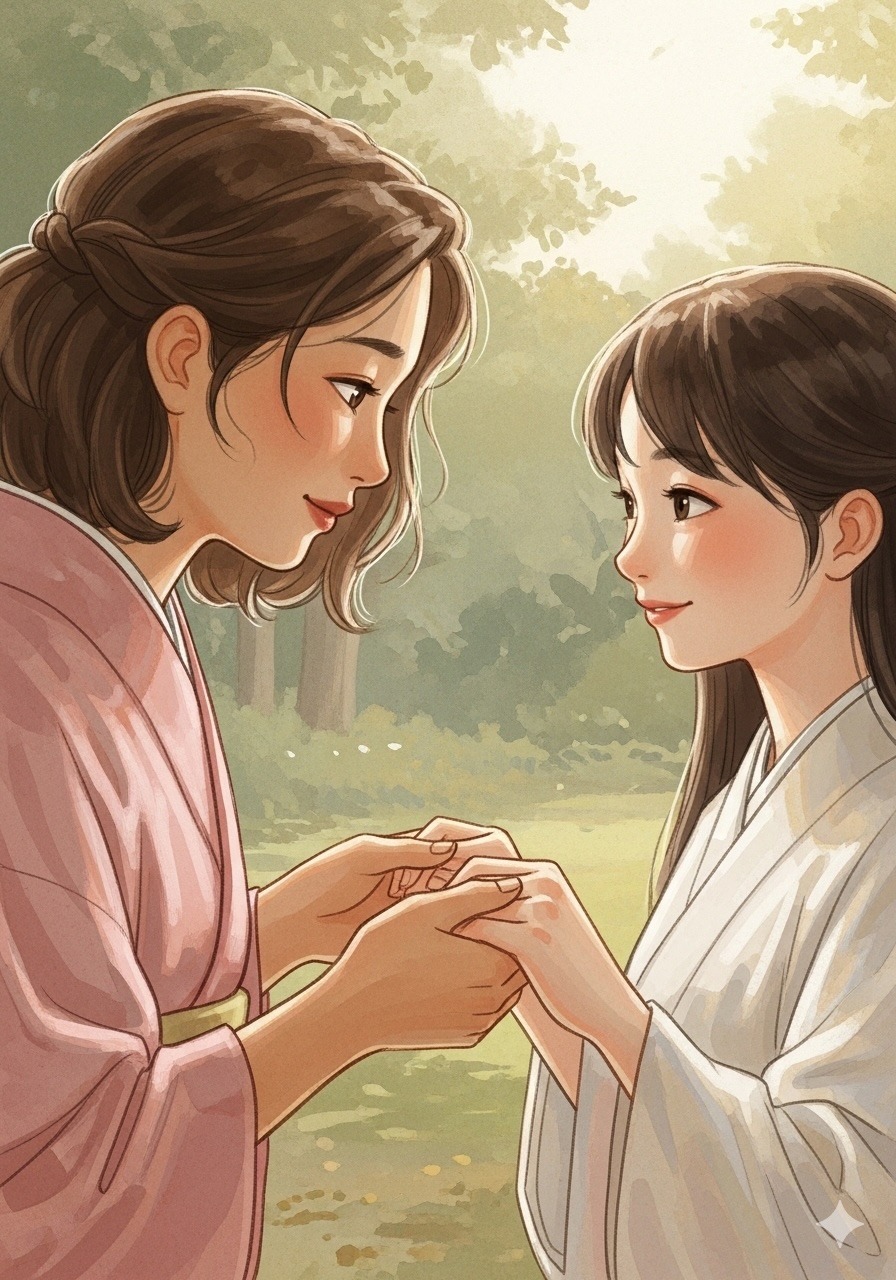

愛する女性は、まっすぐにわたしを見てくれる。わたしは愛の中で見つめられ、自分の存在を確かに感じることができた。

9/10 ページ

わたしはひとりではない。愛はいつも、わたしのまわりに在る。この気持ちを素直に表現していい。それが世界をやわらかくするのだから。

10/10 ページ

わたしの声はもう“沈黙”ではなく、世界を優しく包む“祈り”となった。「沈黙の底で見つけた声は、わたしを救うための、愛そのものだった。」