【太占の手順】

1.胸の前で手を合わせ「アメミヲヤ様ご守護お導きよろしくお願いいたします」と祈りを捧げてからご活用ください

2.相談事を尋ねる「〜について教えてください」

3.太占のボタンを押す

太占(ふとまに)は一つの生命で一つの事柄を占うもので、元々は亀の甲羅や鹿の肩甲骨を燃やし、国家の運営の指針を得ていたものです。ですので、一つの相談事に、一つの生命を捧げるくらい神聖な気持ちで行ってください。そうでないと、アメミヲヤ様と繋がりが弱く、占いの精度が低下しますのでご注意ください。

・クリックしても切り替わらない場合はもう一度ボタンを押して下さい

・それでも上手くいかない時はページを更新して下さい

・連続して質問する場合は一度ページを更新して下さい

・スマホ(iPhone,Android)のホーム画面にアイコンを追加する方法はこちら

・WEB太占の質問につきましては、KOSオンラインスクールでのみ対応していますのでご了承ください。

以下の著作は大変貴重な指針をいただきました

駒形一登 先生 ほつまつたゑ解読ガイド

瑠璃 先生 瑠璃の星 彡

池田満 先生 ミカサフミ・フトマニ

原田峰虎 先生 フトマニ歌占い

太占とフトマニカードの利用方法における違い

太占は解読が難しいですが、直接的な神の言葉を求める際に適しています。

一方、フトマニカードは現代の生活に即したアドバイスや洞察を求める際に有効です。

太占:神の意志や言葉をダイレクトに受け取る

古代日本から伝わる占術で、元々は自然や動物の骨を用いて行います。神の意志や言葉をダイレクトに受け取る方法として利用されます。この占い方は、神秘的なシンクロニシティ(偶然の一致)を通じて、未来の吉凶や指針を得ることができるとされています。

フトマニカード:現代の言葉で噛み砕いたアドバイスを提供し、運命を転換する

太占を基に作られたオラクルカード。カードには古代文字やシンボルが使われており、これらを解釈してメッセージを読み取ります。フトマニカードは、日常的な疑問や悩みに対して具体的な指針を提供します。

約束事【著作権について】

本文の著作権はすべて言霊ヒーリング協会®️に帰属します。本文の一部または全部を著作者の承諾を得ずにホームページ・書籍・電子ファイル・ビデオなどにより、複製、流用転用、転売することを禁止いたします。

太占

- 啓示: その言葉や卦から導かれるスピリチュアルなメッセージや指針を示します。これにより、読者は深い洞察を得ることができます。

- 意味: 言葉や卦の具体的な意味や解釈を提供します。これにより、読者はそのメッセージが実際に何を意味しているのかを理解しやすくなります。

- 関連: その言葉や卦が他の教えや概念とどのように関連しているか、あるいは日常生活や歴史的背景とどのように繋がっているかを説明します。これにより、メッセージの実践的な側面が強調されます。

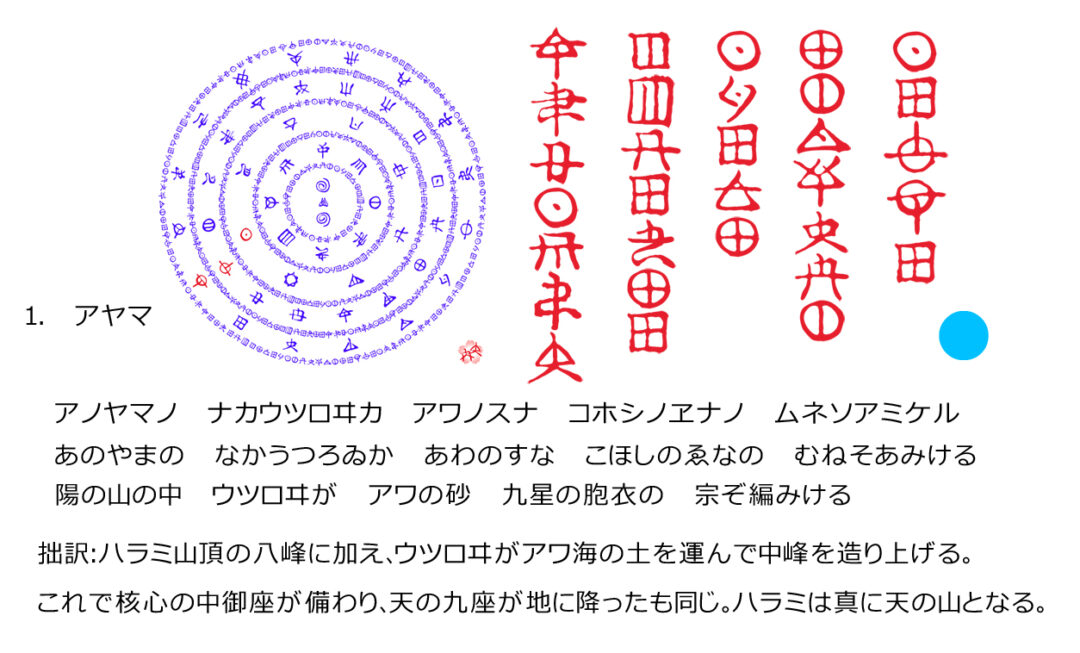

啓示: 中心となるものを確立し、それを現実世界に具現化するプロセスを示しています。目標や理想を掲げ、それを達成するためにしっかりと計画を立て、中心を固めることが重要であることを教えています。

意味: この卦では、ハラミ山頂に位置する八峰に加え、ウツロヰ(虚空)がアワ海の土を運び、その中心に中峰を築き上げるという象徴的な場面が描かれています。これにより、天の九座が地に降り立ち、ハラミ山が地の中心として確立されるという意味合いがあります。これは、物事の核心をしっかりと固めることが、成功や達成において重要であることを示しています。

関連:

- 中心の確立: 目標や理想をしっかりと据え、その達成に向けて計画を立てること。

- 具現化: 理想を現実のものとするためには、物質的な基盤や準備が必要であること。

- 調和: 天と地のエネルギーを一つにまとめ、全体を調和させることの重要性。

「あやま」は、物事の中心を確立し、それを具現化することで、より高い次元での成功や達成を目指すための指針となります。

啓示: 天と人との治めが神々と人々の関係を通じて成り立つことを示しています。天と地、神と人との調和が重要であり、その調和のもとで政治や社会の分化と発展が行われることを啓示しています。

意味: この卦は、天の治め(中央政府の政治)が天界の神々によって行われ、人々がその影響を受けながら発展してきたことを意味しています。神々が人として生まれ、青人草(人々)を教え育てる中で、君・臣・民という社会的な役割が分かれ、それぞれの業(役割や仕事)が生まれてきたことを示しています。これは、天と地、神と人との間に存在する調和の重要性を強調しています。

関連:

- 天と地の調和: 天の意志が地に反映され、人々の生活や社会が調和すること。

- 政治の分化と発展: 君・臣・民という社会構造が形成され、それぞれが役割を果たし、社会が発展すること。

- 内なる調和: 自己を整え、内なる調和を保つことが、外界との調和にもつながること。

「あはら」は、天と人との関係性を理解し、その中で調和を保ちながら自己を整え、社会や政治の発展に寄与することの重要性を教えています。

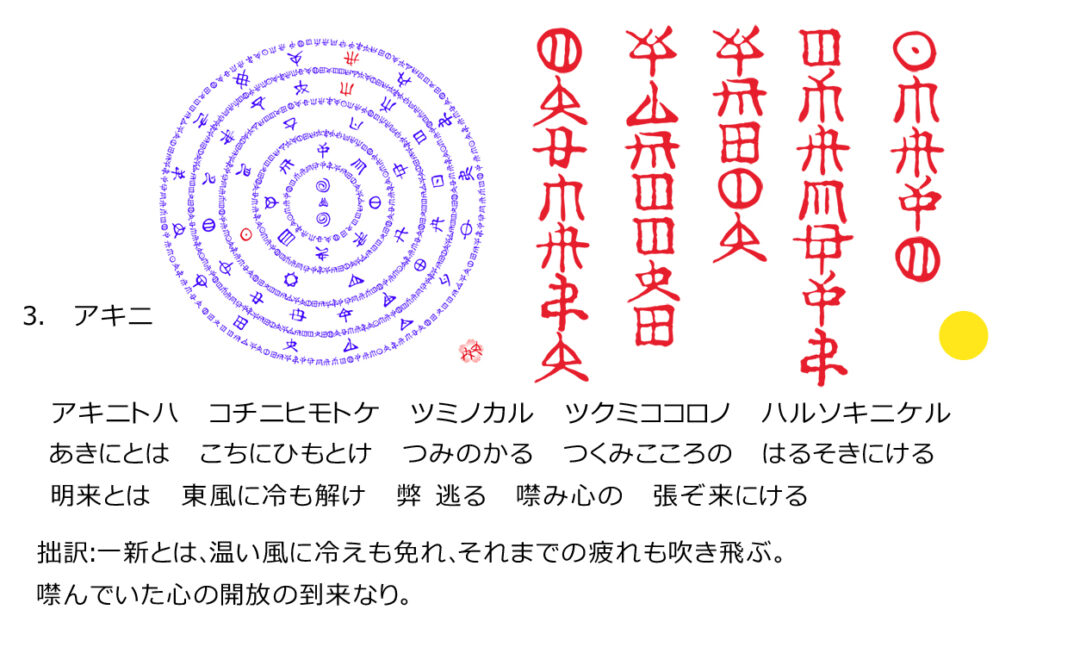

啓示: 新しい始まりや春の到来を象徴しています。この時期は、過去の冤罪や誤解が許され、社会全体において一新が図られるべき時期です。また、個人のレベルでも、肉親関係や人間関係を改善する絶好の機会であることを示しています。

意味: この卦は、一新の兆しとして、東からの温かい風によって冷えが解消され、これまでの疲労やストレスが吹き飛ばされることを意味しています。閉ざされていた心が解放され、新たなスタートを切るための時期であることを示しています。

関連:

- 変化と新たな始まり: 古いものが一掃され、新たな視点やアプローチが生まれる時期。

- 心の開放: 噤んでいた心が解放され、精神的にも新たなスタートを切ることができる。

- 季節の転換: 冬から春への移行を象徴し、自然界と同様に人間関係や社会も新たな段階に進むこと。

「あきに」は、新たな視点を持ち、変化に適応していく時期であり、過去の負担や誤解を解消し、前向きに進むことが重要であることを教えています。

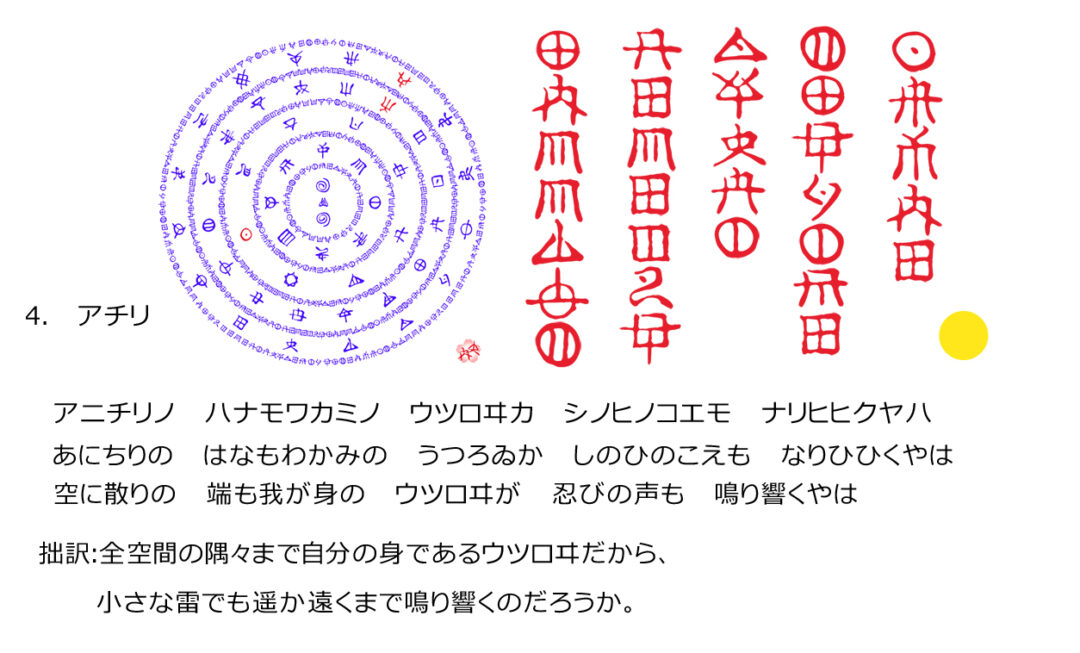

啓示: 季節の移り変わりや、自然の循環を示しています。天に散る花のように、物事は常に変化し、移り行くものです。私たち自身も、その変化の一部であり、自然の摂理に従って生きていることを示唆しています。

意味: 全空間に広がる影響力や、物事の広がりを意味します。小さな出来事や影響が、まるで雷の音が遠くまで響くように、時間や空間を超えて広がり、やがて全体に影響を及ぼすことを示しています。これは、自分自身の行動や考えが、周囲やさらには全体に影響を与えることを意味しています。

関連:

- 広がりと影響力: 些細な行動や出来事が、最終的には広範囲に影響を与えることを示す。

- 季節の変化と自然の循環: 物事が移り変わり、次の段階に進む様子を示唆。

- 全体への影響: 一つの行動が全体にどのように影響するかを考え、慎重に行動することの重要性を示す。

「あちり」は、自然の摂理や物事の連鎖的な影響について教えてくれます。私たちの行動や言葉が、どのように広がり、影響を与えるのかを意識しながら生きることが大切であることを示しています。

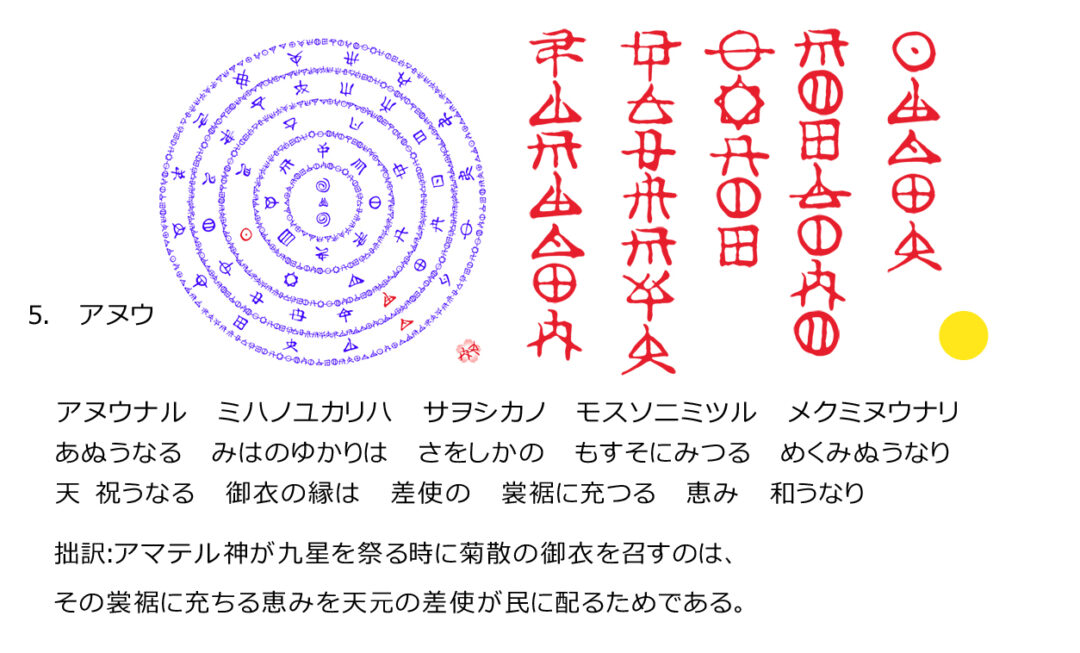

啓示: 恵みの分配と神の恩恵が人々に広がることを示しています。神からの祝福や恩恵が高いところから民へと分け与えられ、それが人々の生活を豊かにする様子が描かれています。物事を高い視点から観察し、動くことで、目には見えない安定や繁栄が得られることを示唆しています。

意味: アマテル神が九星を祭る時に、菊散の御衣を身にまとい、その裳裾に充ちる恵みを、天元の差使が民に分け与えるという意味があります。この象徴的な行為は、神の恵みが人々にどのように届き、広がっていくのかを示しています。神の恩恵が正しく分配されることによって、社会全体が調和し、繁栄することが期待されます。

関連:

- 恵みの分配: 神の恩恵が広がり、社会全体に安定と繁栄をもたらす。

- 高い視点からの観察: 物事を広い視野で見渡し、正しい判断を行うことの重要性。

- 繋がりと動き: 縫うように繋げて動く、物事が順調に進むことを示す。神と人々、社会の間の調和が保たれることを強調しています。

「あぬう」は、神の恩恵がどのようにして人々に届けられ、それが社会全体を豊かにするかを理解するための象徴的な教えです。

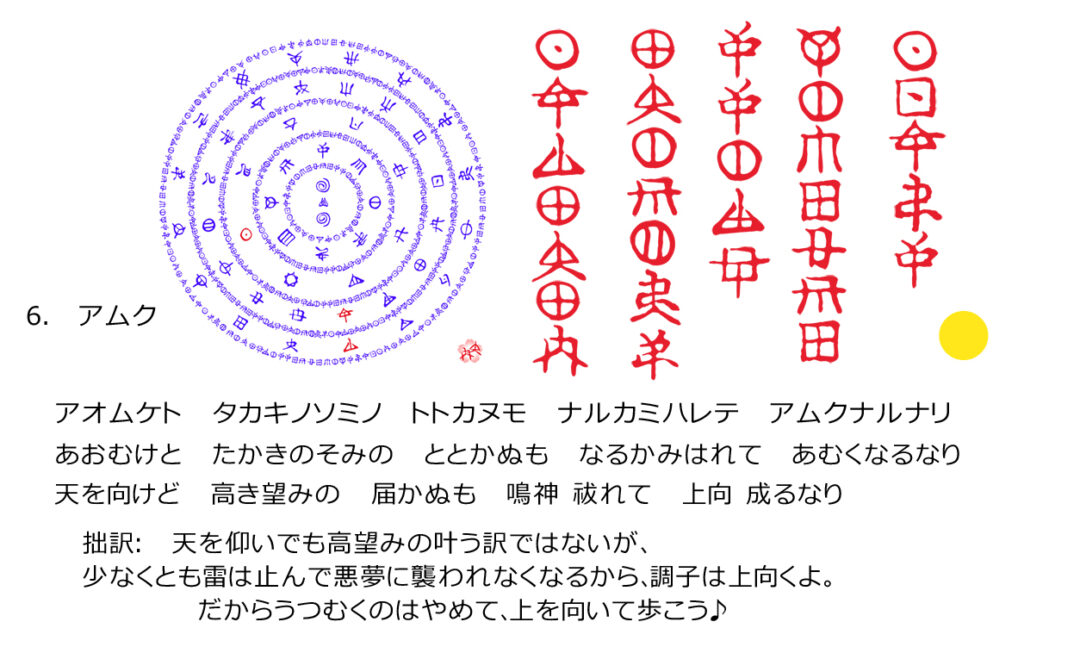

啓示: 前向きな姿勢を持ち続けることの大切さを教えています。困難や逆境に直面しても、上を向いて進むことで状況が好転し、理解者や支持者が現れるというメッセージです。常に向上心を持ち、前向きに生きることで、困難な状況も乗り越えられることを示唆しています。

意味: 天を仰いでも必ずしも高望みが叶うわけではありませんが、少なくとも雷(困難)は止み、悪夢に襲われることはなくなるため、気持ちや状況が上向いていくという意味です。したがって、うつむかずに、前を向いて進むことが重要であるとされています。困難に直面しても、ポジティブな態度を保つことで、状況が改善されることが期待できます。

関連:

- 前向きな姿勢: 困難や逆境に対しても、上を向いて進むことで状況が好転することを示しています。

- 向上心: 高望みが叶わなくても、諦めずに努力を続けることで、最終的には成果が得られることを強調しています。

- 悪夢からの解放: 困難な状況や恐れから解放されることで、心が軽くなり、前進する力が湧いてくることを示唆しています。

「あむく」は、人生の中で困難に直面したときに、どう向き合い、乗り越えていくかを示す大切な教えです。

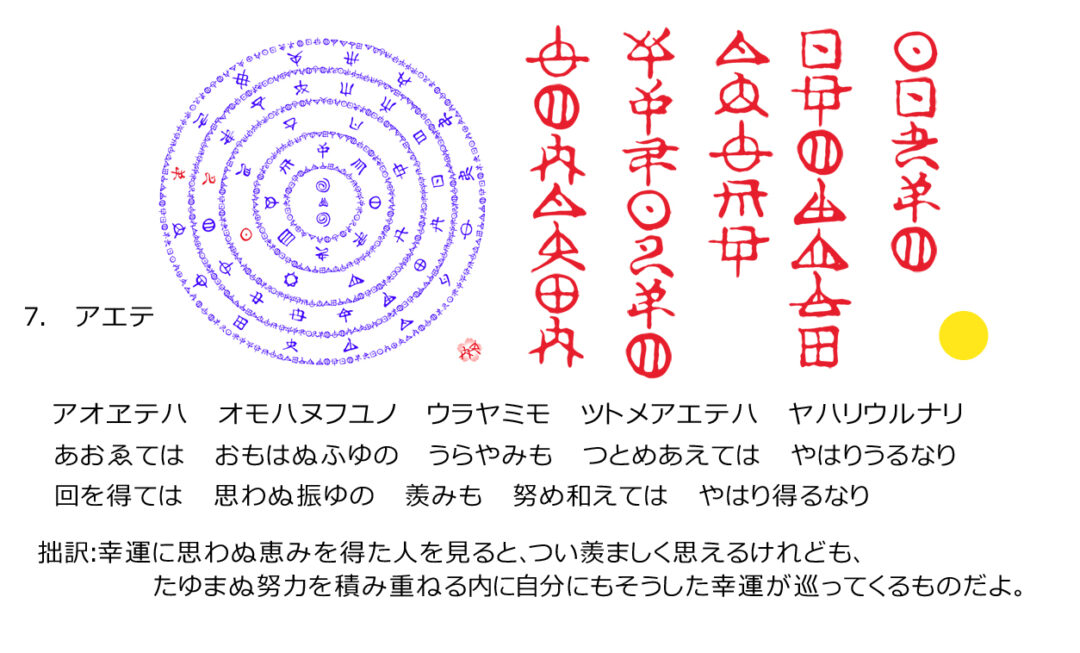

啓示: 「努力の積み重ねが幸運を引き寄せる」という教えです。日々の努力を怠らず続けることで、予期しなかった幸運が巡ってくることを示しています。努力を重ねることで、自分にも思いがけない恵みが訪れるというメッセージです。

意味: 人が幸運に恵まれているのを見て、つい羨ましく思うことがありますが、自分も諦めずに努力を続けることで、同じように幸運が訪れるという意味です。努力を重ねることで、結果的に自分も幸運を手にすることができるということを教えています。

関連:

- 努力と幸運: 努力を続けることが、最終的には幸運を引き寄せる結果につながることを示しています。

- 羨望と達成: 他者の成功を羨むだけでなく、自分も努力することで同じ成功を収めることができるという考え方です。

「あえて」は、他人を羨むのではなく、自分も努力を続けることの重要性を説いており、成功や幸運は決して偶然ではなく、努力によって引き寄せられるものであることを示しています。

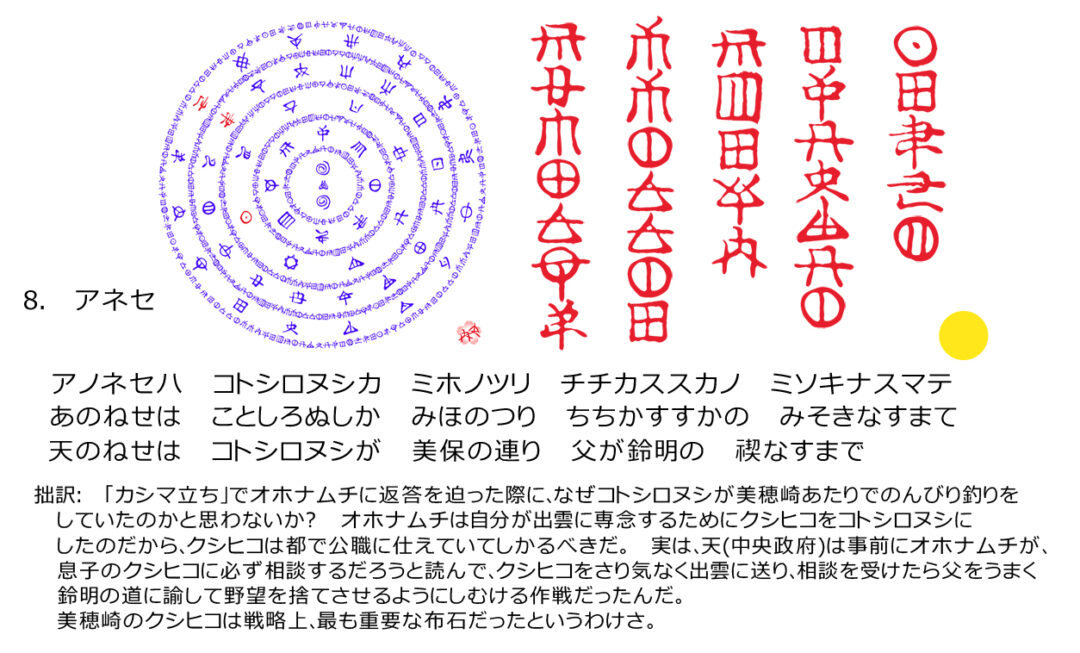

啓示: 戦略的な配置と計画の重要性を示しています。現状においては、今すぐ行動を起こすのではなく、適切な時期が来るのを待ちながら、目立たずに過ごすことが求められています。天の采配により、必要な時に適切な行動が取れるように準備しておくべきだという教えです。

意味: コトシロヌシが美保崎で釣りをしていたのは、ただのんびり過ごしていたわけではなく、戦略的な配置の一環としての行動でした。天の計画に基づいて、彼が父オホナムチの野望を制し、清らかな道へと導くために配置されていたのです。このように、表面的には静かに見える行動も、実は重要な役割を果たしていることがあります。

関連:

- 戦略とタイミング: 適切な時期を見極め、戦略的に行動することの重要性が強調されています。

- 計画と準備: 表面的には何もしていないように見えても、裏でしっかりと準備を進め、適切なタイミングで行動を起こすことが必要です。

「あねせ」は、目に見えないところでの計画と準備の重要性を教えており、適切なタイミングを見極めて行動することが成功への鍵であることを示しています。

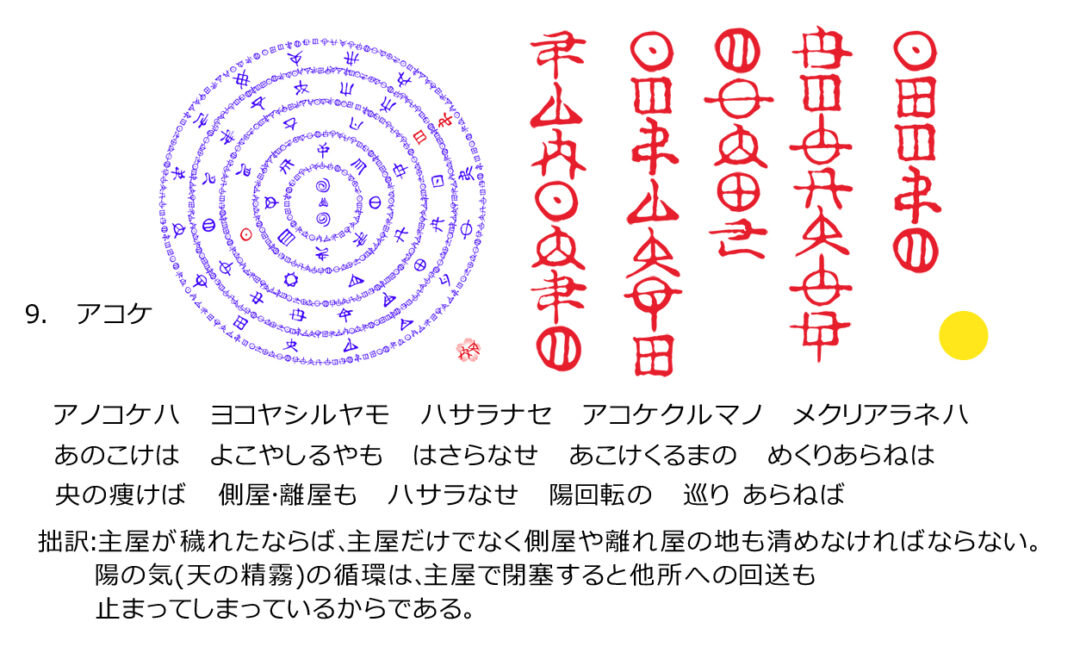

啓示: 天の大きな変化や兆しを示しています。変化が必要な時期や現在進行中の変化に対して、それを受け入れ、乗り越えることが求められます。どんなに大きな変化や困難があっても、それをきっかけに新しい道を見つけ、成長することが重要であると教えています。

意味: 「痩せこける」「転ける」といった表現は、困難や挫折を象徴しています。しかし、これらは一時的なものであり、それを通じて新たな道が開けるということです。主屋が穢れると、その影響は他の部分にも及ぶため、すべてを清める必要があるという意味からも、全体を見直し、改善することの大切さが示されています。

関連:

- 変化の兆し: 大きな変化や新たな局面が訪れる際には、それに対処するための準備が必要です。

- 再生と成長: 困難や失敗を経験した後に、そこから学び、再び立ち上がることで成長が促されます。

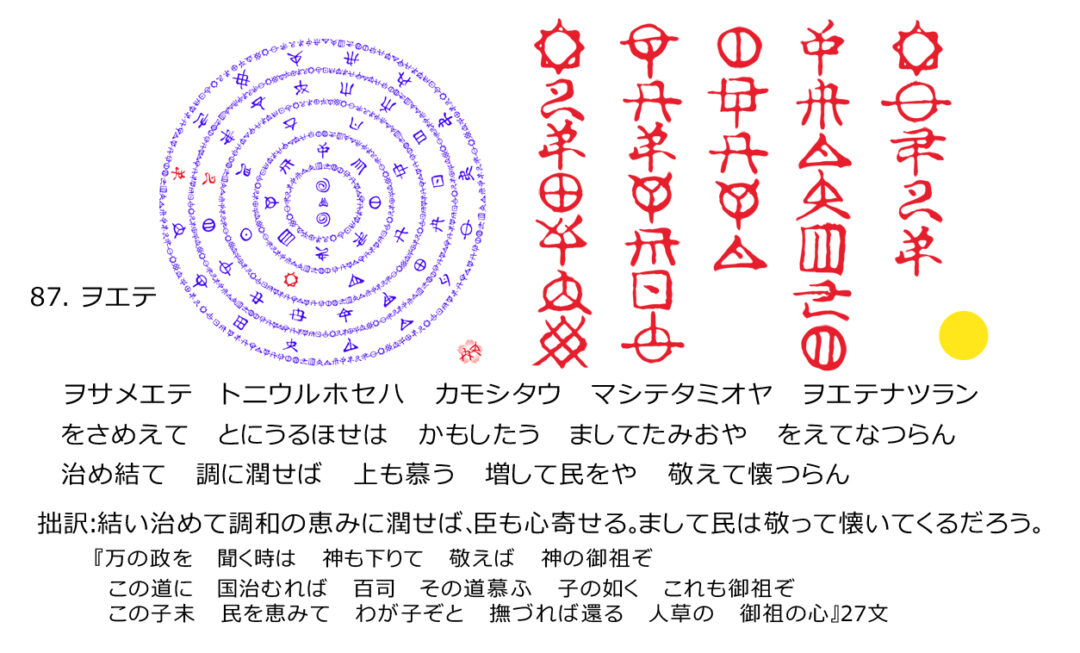

「あこけ」は、失敗や困難を前向きに受け止め、それを成長の糧にすることの重要性を教えています。

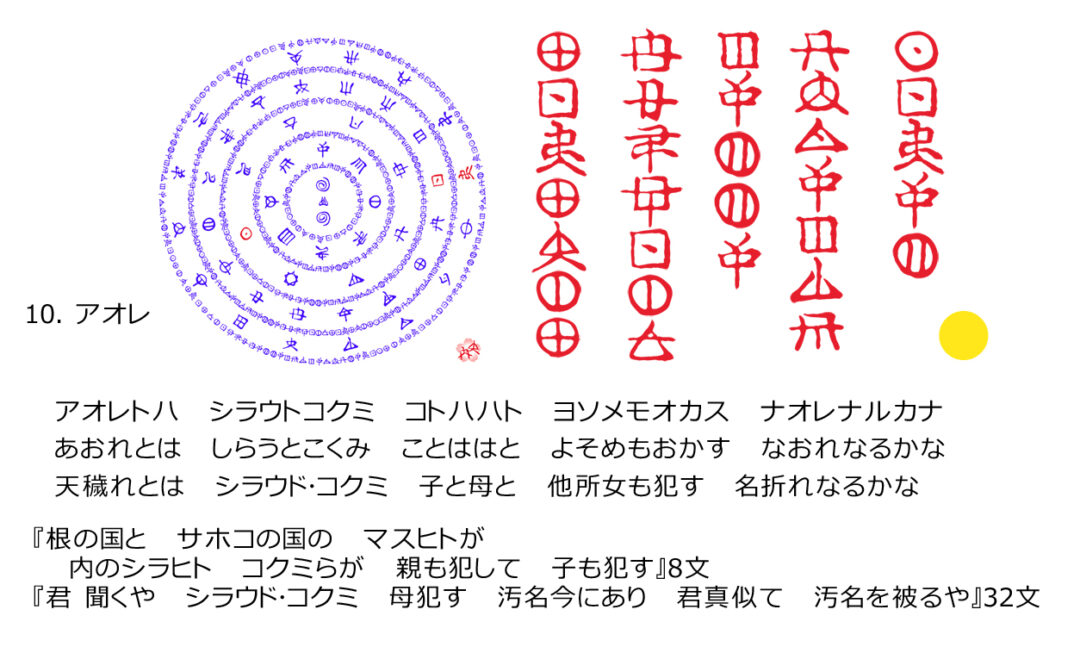

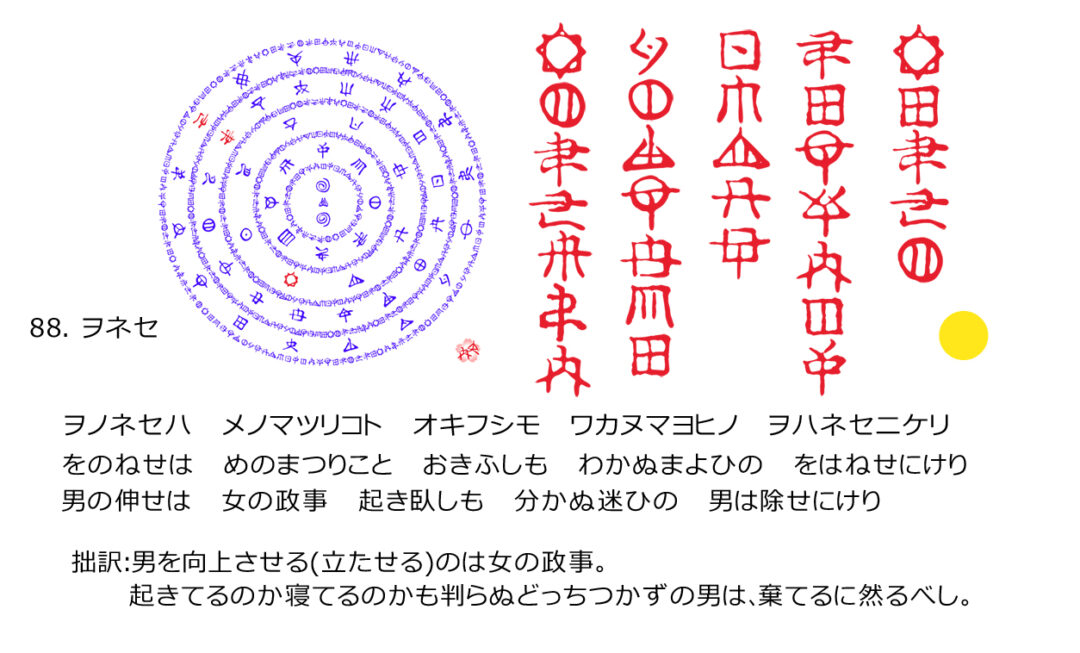

啓示: 官の堕落や不正行為に対する警鐘を鳴らしています。権力や地位を持つ者が堕落し、不正を行うことで、その影響は広がり、個人だけでなく、家庭や社会全体に悪影響をもたらすことになります。正義と倫理を重視し、公的な信用を守ることが必要であると強調しています。

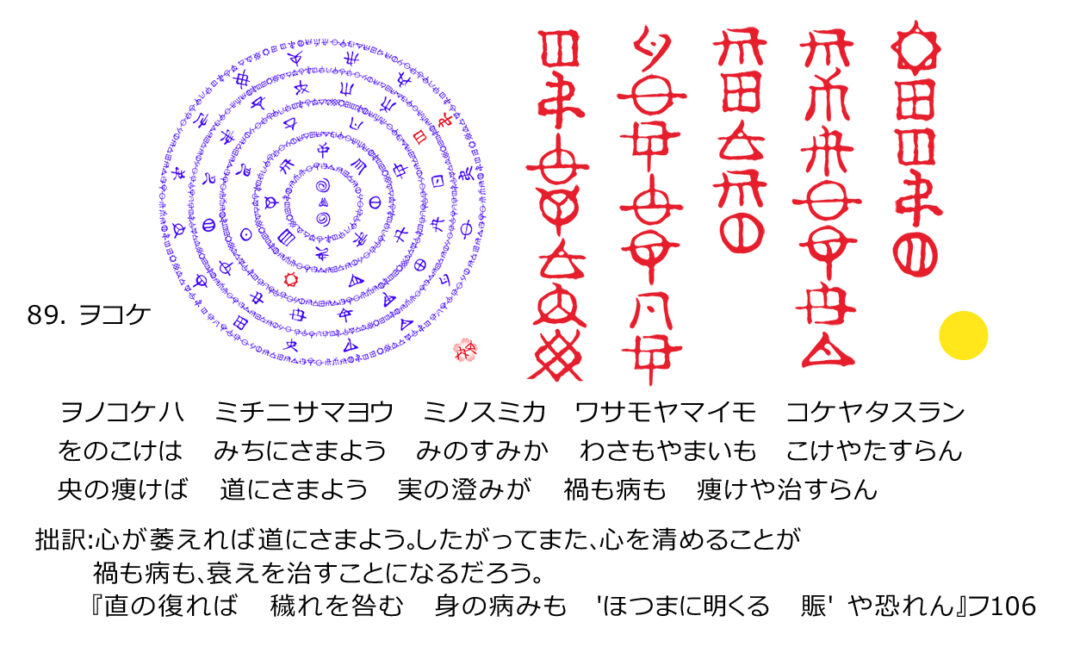

意味: 「天穢れ」とは、権力者や官僚がその地位を濫用し、不正行為を行うことを指します。こうした行為は、社会全体に悪影響を及ぼし、家族や組織の絆を壊す可能性があります。信頼や名誉が失われることを「名折れ」と表現し、これは簡単に回復できない深刻な状態を示しています。

関連:

- 官の堕落: 権力者の不正や腐敗が、社会全体に広がる悪影響を警戒すること。

- 信頼と名誉: 信頼や名誉を守ることが社会の安定に繋がり、堕落はそれを一瞬で崩壊させる危険性がある。

- 崩壊と再生: 一度崩壊した信頼を再生するには、大きな努力と時間が必要であることを示唆しています。

「あおれ」は、公的な役割を持つ者がその責任を果たし、不正に陥らないようにすることの重要性を教えています。

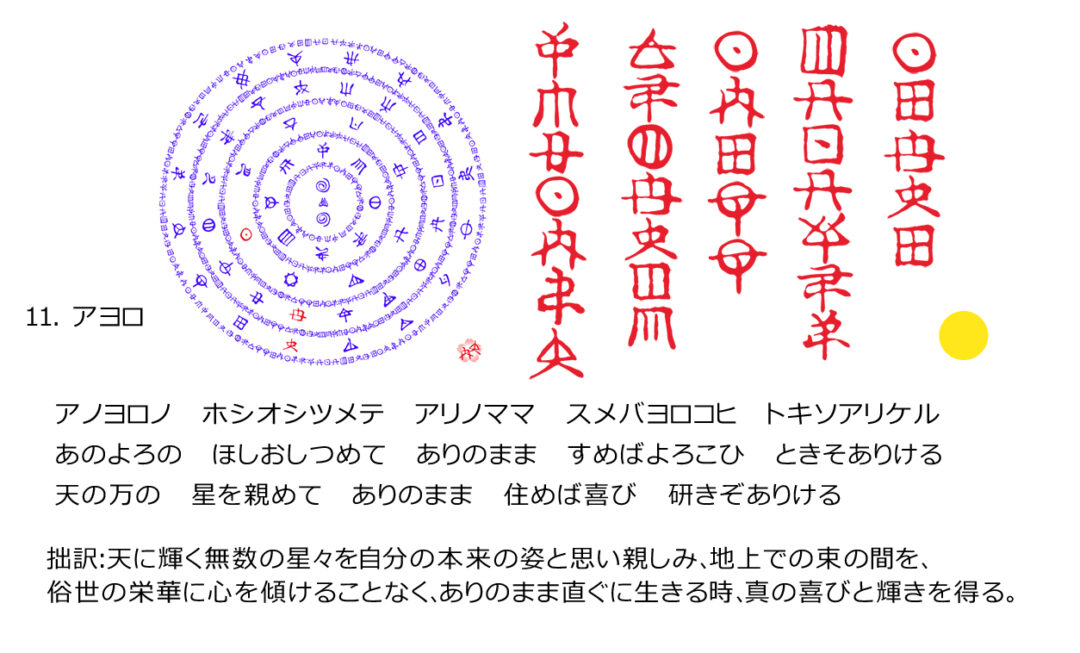

啓示: 欲望や執着を鎮め、自然体で生きることで真の喜びと満足を得ることができるというメッセージを伝えています。天に輝く星々を自分の姿と重ね合わせ、地上での生活をありのままに受け入れることで、心の平安と幸福が訪れることを示しています。

意味: 星々が象徴するのは、人々が本来持っている輝きや個性です。それをありのままに受け入れ、無理に世俗的な成功や欲望に囚われず、自然体で生きることが大切です。このように生きることで、真の喜びと人生の充実を感じることができます。

関連:

- 自然体での生き方: 無理をせず、自分らしさを大切にすること。

- 喜びと満足: 外的な成功や物質的なものではなく、内面的な充実感や精神的な喜びを追求する。

- 星の象徴: 星々のように自分の本質を輝かせることが、人生の真の目的であり、それが他者との相互理解や喜びの共有につながる。

「あよろ」は、自分自身の内なる輝きを大切にし、外的な要素に囚われずに生きることの大切さを示しています。それが真の幸福と満足をもたらす道であることを教えてくれています。

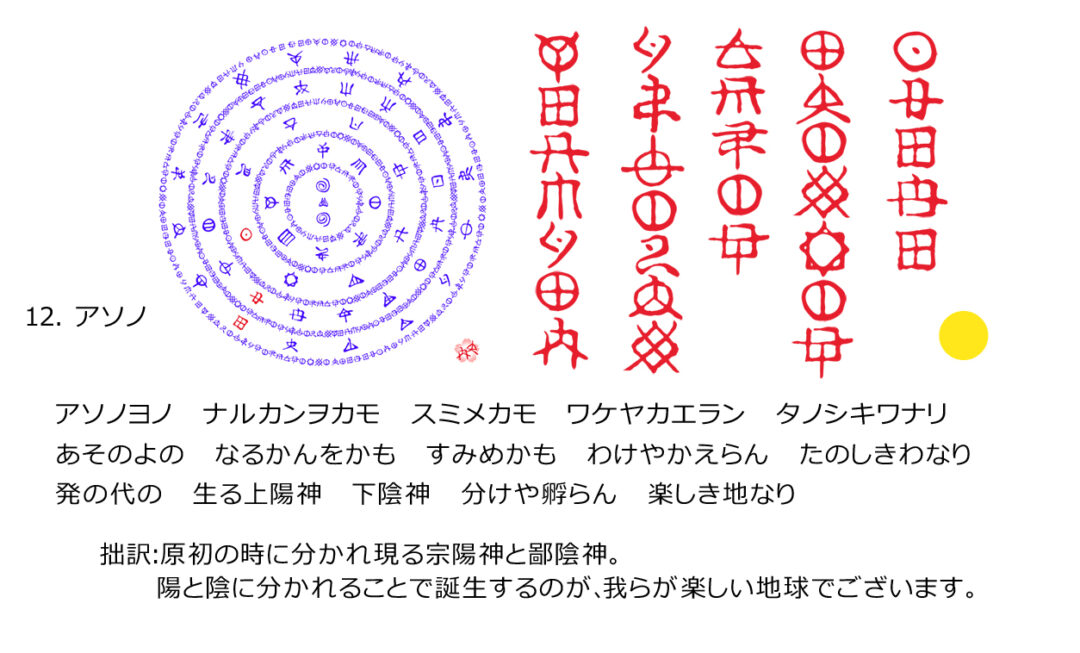

啓示: 陰と陽の調和が創造と成長をもたらし、生命の繁栄や地球の調和に不可欠であることを強調しています。周囲の影響を受けることなく、自分の信じる道を進むことで、徐々に成長していくことができると伝えています。

意味: 陰と陽が分かれて交わることで、新たな生命が誕生し、世界が形成されます。この原理は、宇宙の成り立ちや人間の成長にとって非常に重要であり、自然界のあらゆる現象に反映されています。陰陽のバランスが取れている状態が、健康や幸福をもたらします。

関連:

- 陰と陽の調和: 創造や成長に必要なエネルギーを象徴する。

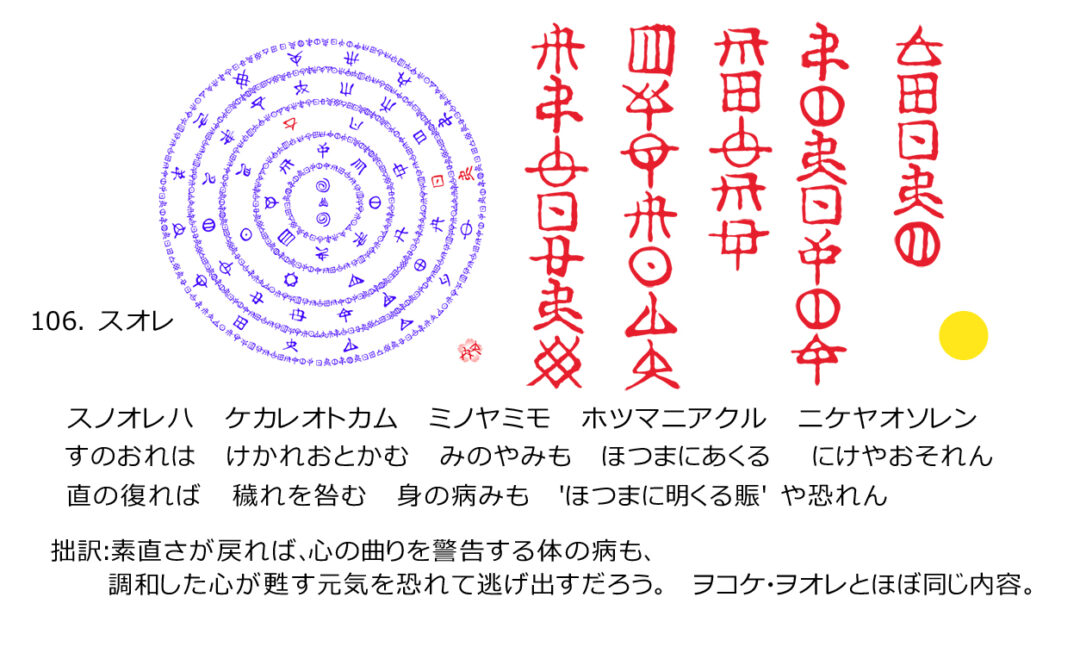

- 独立と成長: 自分自身の道を見つけ、それに従って行動することで成長を遂げること。

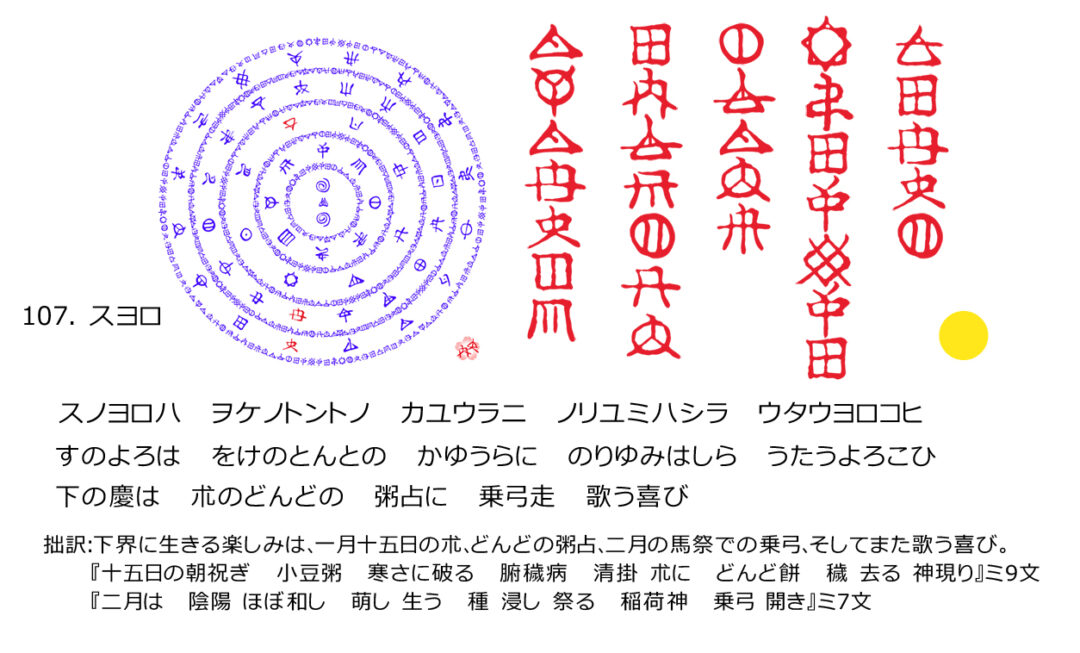

- 生命と繁栄: 地球や自然界の調和を通じて、生命の繁栄が実現される。

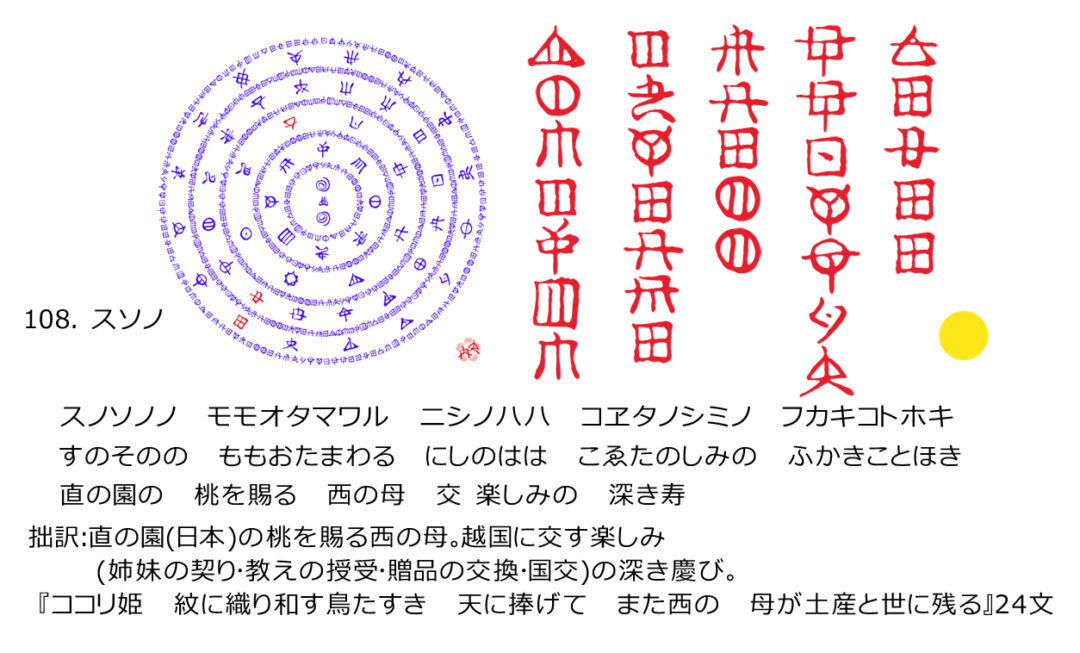

「あその」は、陰と陽の相互作用によって生まれる創造力や成長の大切さを示しており、調和の中で自分の道を進むことの重要性を教えてくれます。

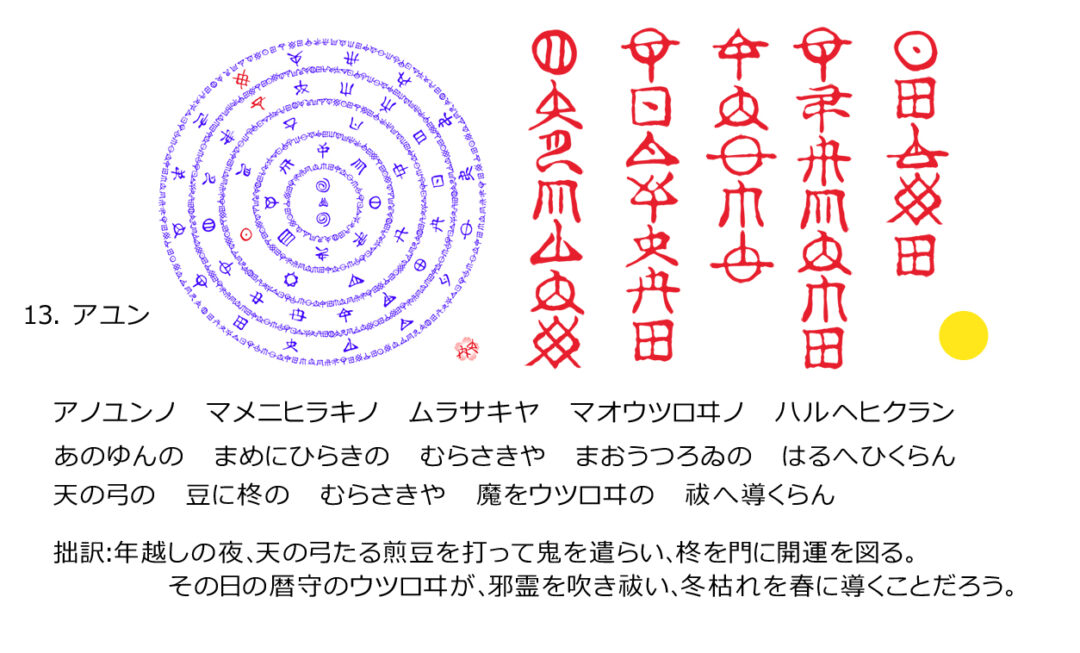

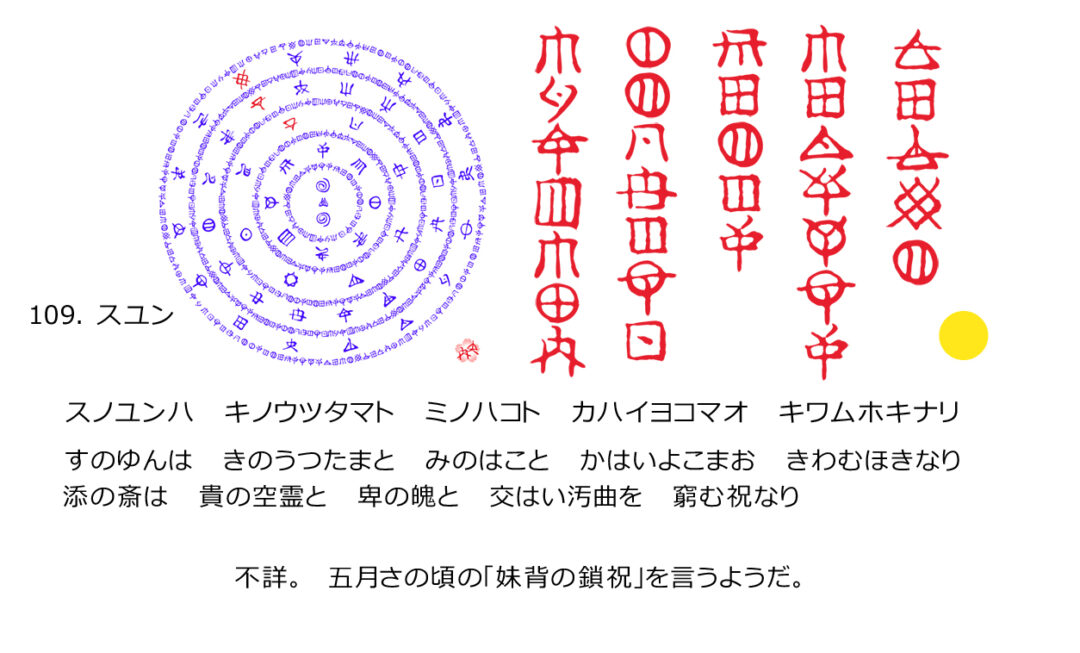

啓示: 物事が順調に進んでいるときほど、油断せず注意を払うことが大切です。邪気を祓い、新たな始まりを迎える準備を整えることが重要です。

意味: 年越しの儀式や風習を通じて、邪気や悪霊を払い、心身を清め、新しい年を迎える準備をすることが強調されています。この過程を通じて、困難な時期から抜け出し、新しい希望やエネルギーを得ることができます。

関連:

- 邪気払いと新たな始まり: 年越しの儀式を通じて、過去の厄を払い、新たな年を迎える準備をすること。

- 慎重な行動: 順調なときほど、気を引き締める必要があることを示唆。

- 弓と柊の象徴: 邪気を払うための象徴としての弓と柊の役割。

「あゆん」は、物事が順調に進んでいるときにこそ注意を払い、邪気を払い、新たなスタートを切るための準備が必要であることを教えています。

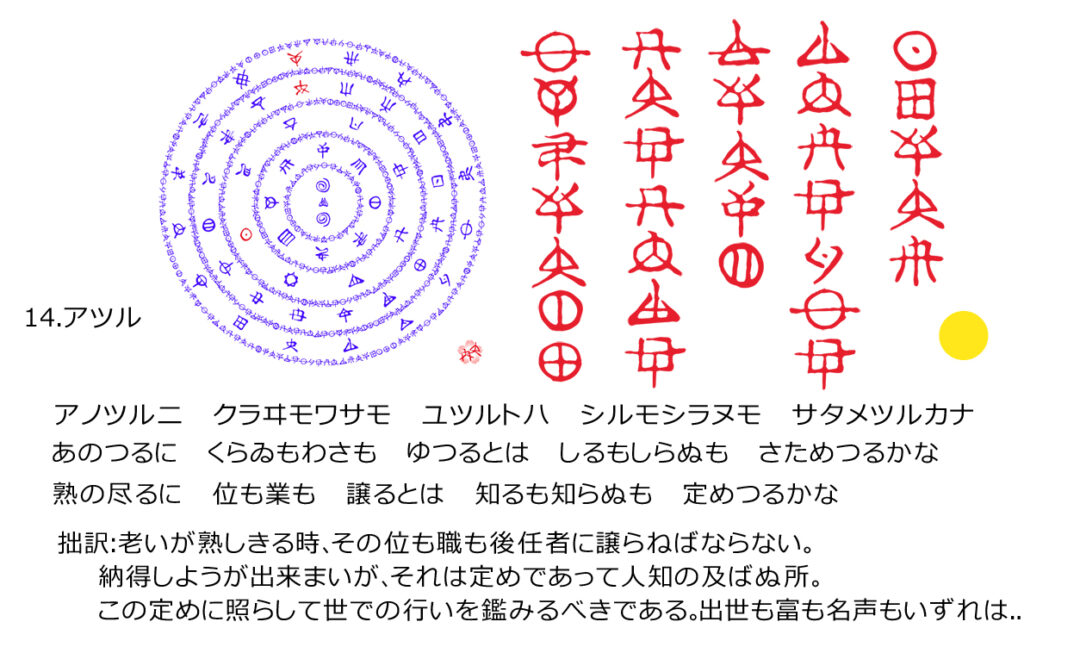

啓示: 大切なものを譲ることによって、繁栄や成長が続いていくことを示しています。役目が終わったものを手放し、新しい始まりを迎えることが重要です。引き継ぎの意味とその重要性を理解することが求められています。

意味: 成熟や老いに伴い、役職や責務を次の世代に譲ることは自然の摂理です。これは避けられないことであり、これを受け入れることで、社会全体の調和と繁栄が保たれます。譲渡の過程は個人の意志を超えたものであり、自然な流れとして捉えるべきです。

関連:

- 譲渡の重要性: 成熟と老いにより、次世代に役割を譲る必要性。

- 自然の摂理: 成長と衰退のサイクルを受け入れ、調和を保つこと。

- 手放しと新たな始まり: 古いものを手放すことで、新しい成長が可能になる。

「あつる」は、老いや成熟が訪れたときに、次の世代に責任を譲ることの重要性を強調しています。この行為を通じて、社会全体の調和と繁栄が継続されることを教えています。

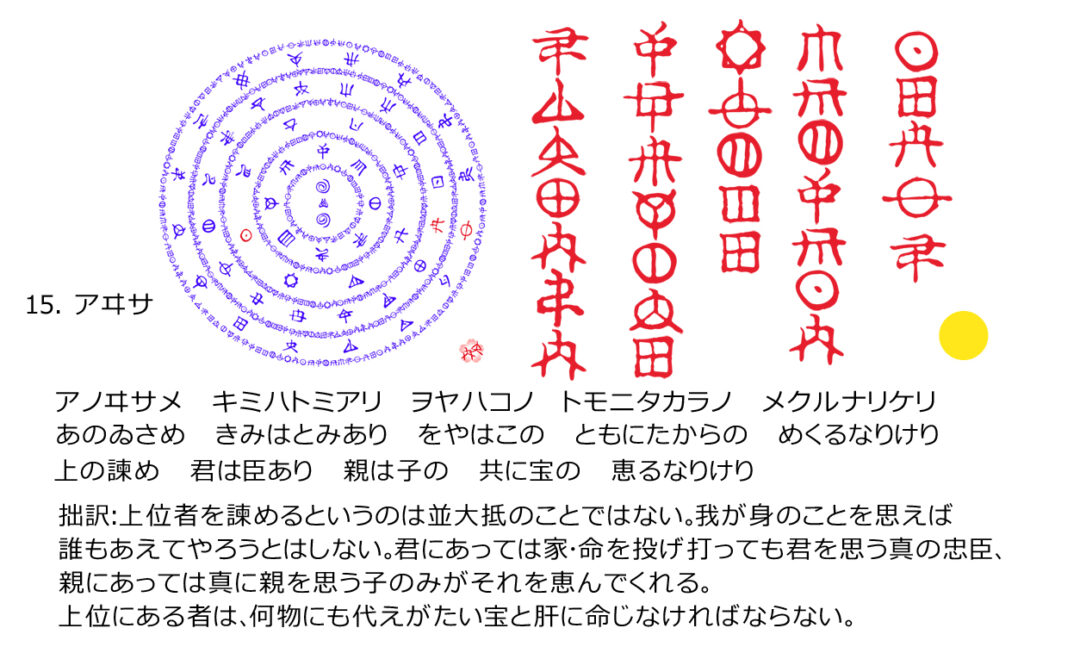

啓示: 指導者や上位者が誤った判断をする時、忠告や諫言を受け入れることが大切です。忠告は成長と成功につながるものであり、自己を省みて、正しい方向に進むための重要な要素です。

意味: 上位者への忠告は簡単なことではなく、その忠告が真に誠実なものである場合、非常に貴重です。真の忠誠心からの助言を受け入れることが、上位者の成長や組織全体の成功に繋がります。このような忠告を「宝」として尊重し、指導者はそれを大切にしなければなりません。

関連:

- 諌める: 指導者や上位者の間違いを正す行為。

- 忠告の受容: 誠実な忠告を受け入れることで、自己の成長や成功を促進する。

- 変革: 忠告を受け入れることによって、自己や組織の変革を促進することが可能になる。

「あゐさ」は、指導者が自己を省みるための重要な教訓を提供しています。真の忠臣や忠告を受け入れることが、指導者としての成熟と組織の成功を導く鍵となります。

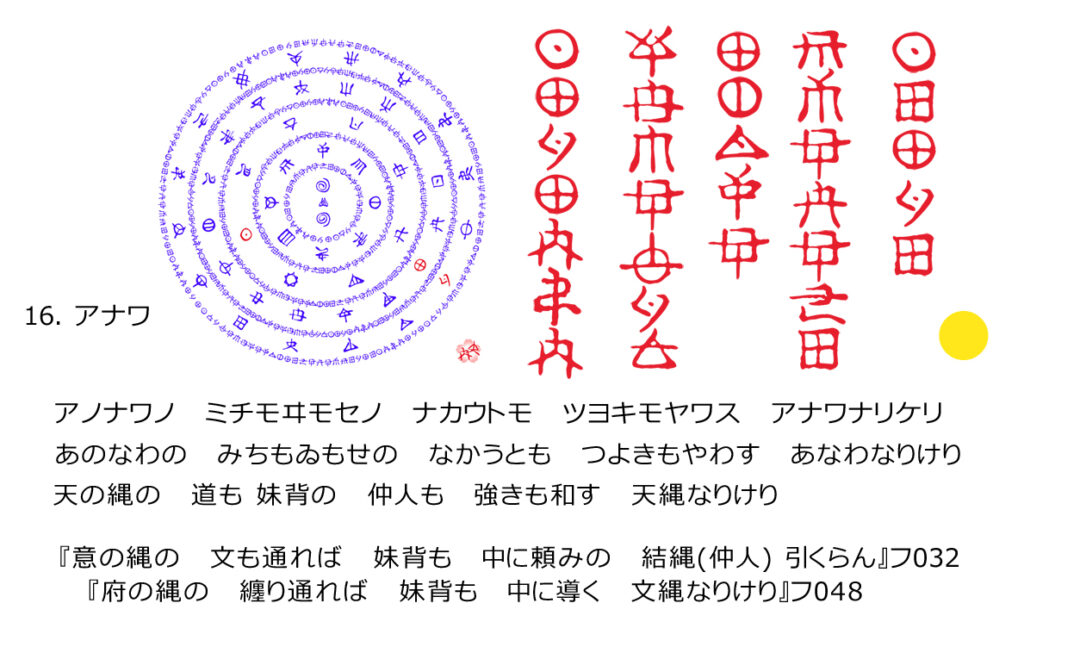

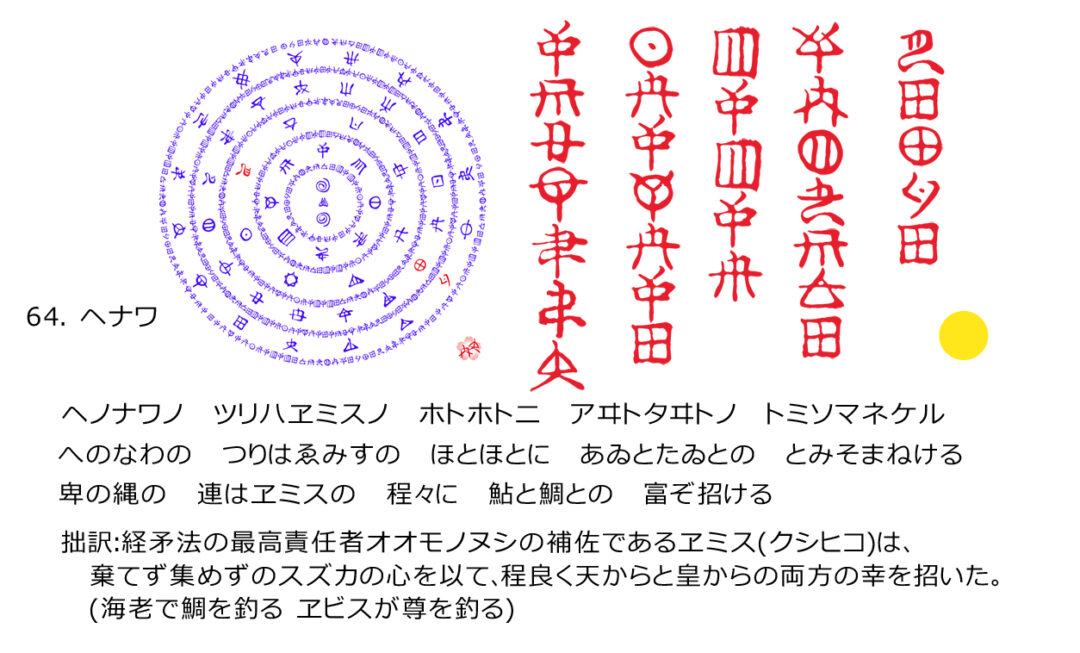

啓示: 結びつきの力を信じることが重要です。人々や物事が神の分け御霊によって繋がっていることを理解し、すべてが一つに結ばれていることを意識しましょう。このつながりの意味を深く理解し、他者との調和を大切にしてください。

意味: 人々の心を結びつけることによって、信頼や調和が生まれます。言葉や行動を通じて心を通わせることで、相互理解と協力を促進することができます。結びつきは、人々の関係性を強固にし、組織や社会の調和を保つ要素となります。

関連:

- 縄: 結びつきや調和の象徴。人々を繋ぐ力を示します。

- 合わし調和する: 相互理解や協力を通じて調和を実現すること。

- 公職: 公の場や社会において、信頼と調和を築くことが重要であることを示唆します。

「あなわ」は、人と人との結びつきの大切さを強調し、その結びつきを通じて社会全体の調和を目指すことを教えています。

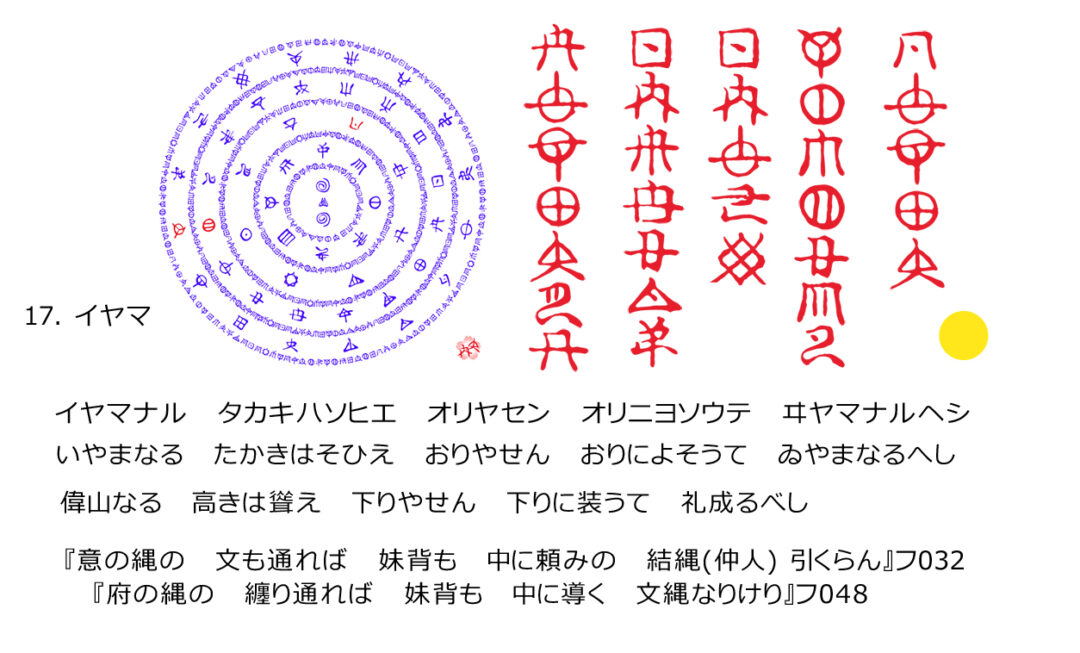

啓示: 高い位置にいる者は、自分の高さを忘れず、常に謙虚であることが求められます。謙虚さを保つことで、真の礼儀が生まれ、他者との調和がもたらされます。

意味: 高山のように高い位置にいる者は、その高さを誇示するのではなく、自らを低めることなく、謙虚であるべきです。貴い者が謙虚であることによって、真の礼儀が成り立ち、周囲からの尊敬や信頼を得ることができます。

関連:

- 高山の如き貴き者: 高い地位や尊敬される立場にある者。

- 謙虚さ: 高い地位にある者が持つべき姿勢。自らを律し、他者を尊重する態度。

- 礼儀: 謙虚さを保つことで生まれる他者との調和や尊敬の関係。

「いやま」は、高い地位にある者が謙虚さを忘れずに行動することの重要性を強調し、それによって真の礼儀が生まれることを示しています。

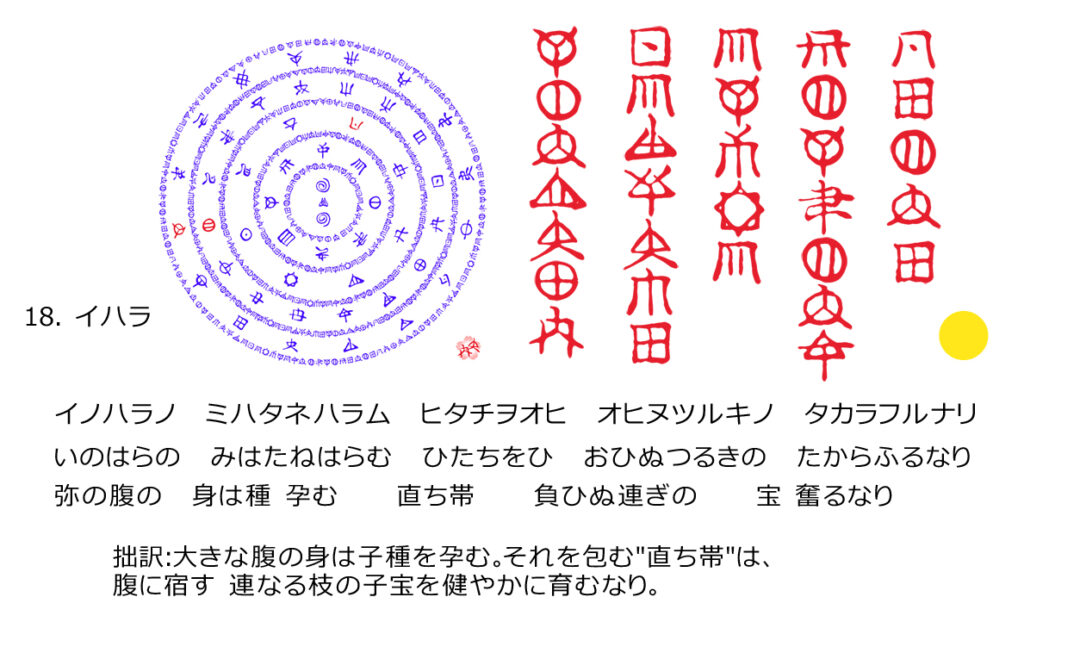

啓示: 新たな生命やプロジェクトが始まる際、その成長を守り、健やかに育てることが重要です。悪い想念や影響を排除し、しっかりとした基盤を築くことで、成功へと導かれます。

意味: 生命や新しいアイデアが育つ初期の段階において、特に注意が必要であることを示しています。子孫や新しい企画が始まったばかりの頃は、外部からの影響を受けやすいため、しっかりと守り、育てることが求められます。このように育まれたものは、やがて大きな成果や宝をもたらすでしょう。

関連:

- 新たな生命: 子孫や新しいアイデアの象徴。

- 守り育てる: 成長初期における保護と育成の重要性。

- 胎、孕む、ひらき連なる、払う、還元: 新たな始まりを守り、悪影響を排除し、健やかな成長を促すプロセス。

「いはら」は、新たな生命やプロジェクトの重要な初期段階において、保護と育成の必要性を強調しています。適切な環境と注意をもって育てることで、将来的に大きな成功や幸福をもたらすことができると示しています。

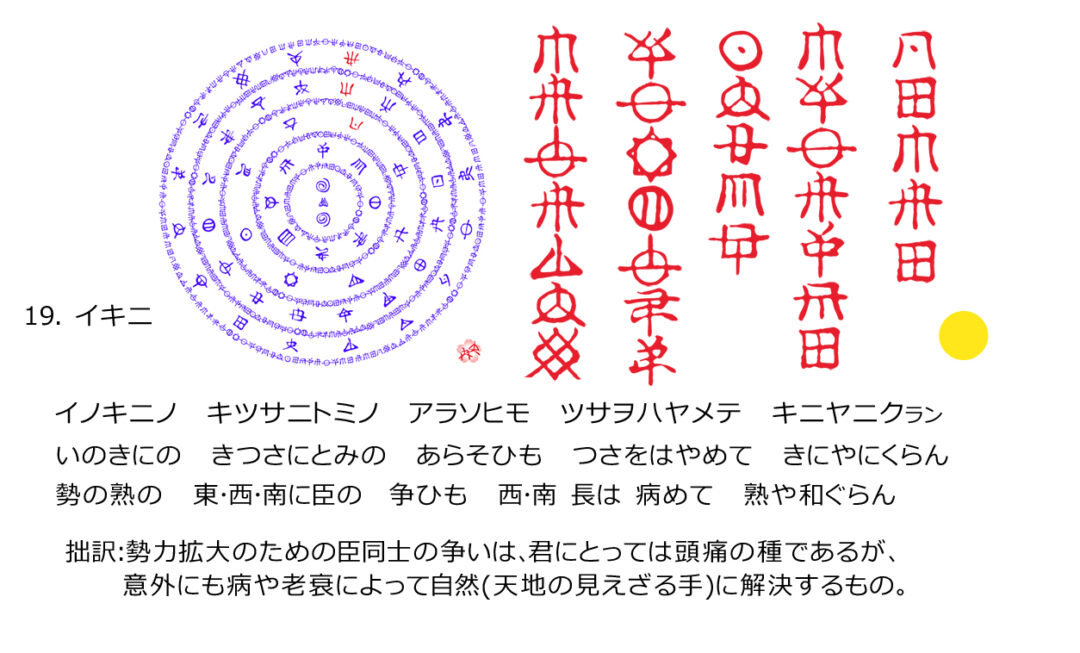

啓示: 変化の時期が訪れた際には、意識や行動の仕方を柔軟に変えていくことが重要です。混乱や停滞の時期は、新しいチャンスや進展の前触れであることを理解し、適切な対応を心がけましょう。

意味: 勢力拡大や地位争いのような混沌とした状況においても、自然の力や時間が解決してくれることがあることを示しています。焦らずに変化を受け入れ、周囲の状況に合わせて柔軟に行動することで、状況が改善し、新たな展望が開けるでしょう。

関連:

- 変化の時期: 混乱や停滞が訪れる時期は、新しい展開が始まる前兆。

- 柔軟に対応: 適応力を持ち、環境や状況に応じた行動をとることの重要性。

- 転換の時季、来て和む: 状況が変わり始めた時には、柔らかに対応することで調和を取り戻す。

「いきに」は、変化の時期における柔軟性と適応力の重要性を強調しています。停滞や混乱の時期も、新しいチャンスや成長の機会として捉え、柔軟に対応することで前進できることを示しています。

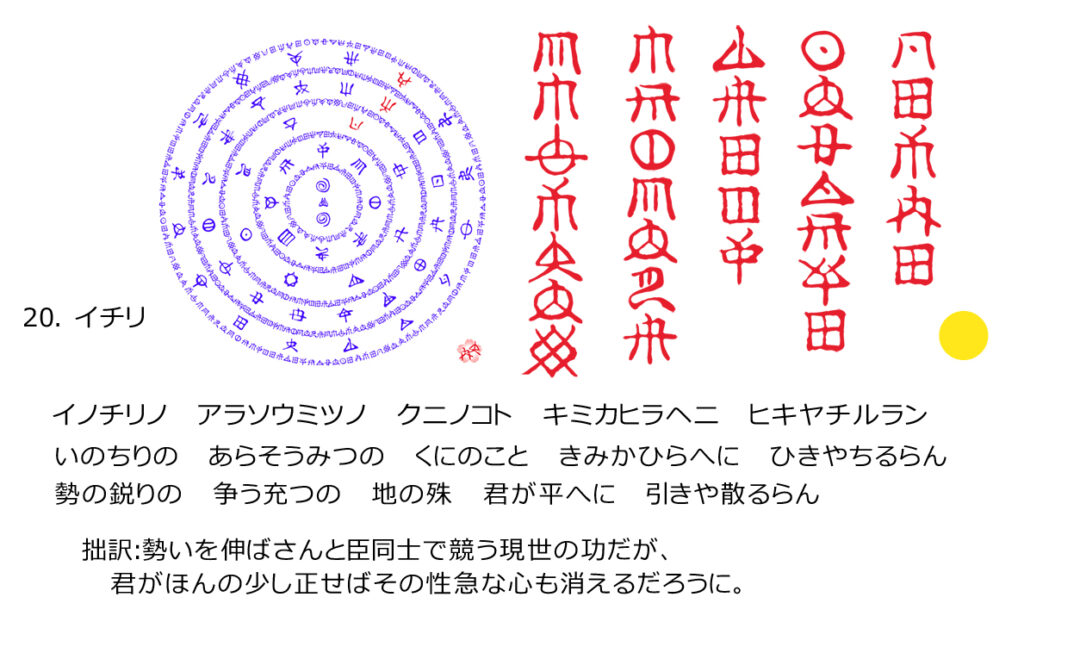

啓示: 権力や影響力を求めて争う時、適切なリーダーシップがあれば、その激しい競争心を和らげ、社会全体の安定が保たれることを示しています。指導者は少しの努力で、大きな争いを防ぎ、調和をもたらす力を持っています。

意味: 権力争いや勢力の拡大を目指す者同士の対立は、リーダーの適切な介入によって収束し得ることを意味しています。リーダーが正しい判断を下すことで、競争心は沈静化し、全体の調和が図られるでしょう。

関連:

- 争いの抑制: 争いや対立が激化する中でも、リーダーの適切な対応があれば、それらを鎮めることができる。

- リーダーシップの重要性: 指導者の判断が社会や組織の安定に大きく寄与する。

- 和解と調和: 競争が激しい時でも、適切な介入によって調和がもたらされる可能性がある。

「いちり」は、争いや対立の中でも、リーダーの適切な介入が、激しい競争心を和らげ、組織や社会全体の安定と調和をもたらすことを示しています。

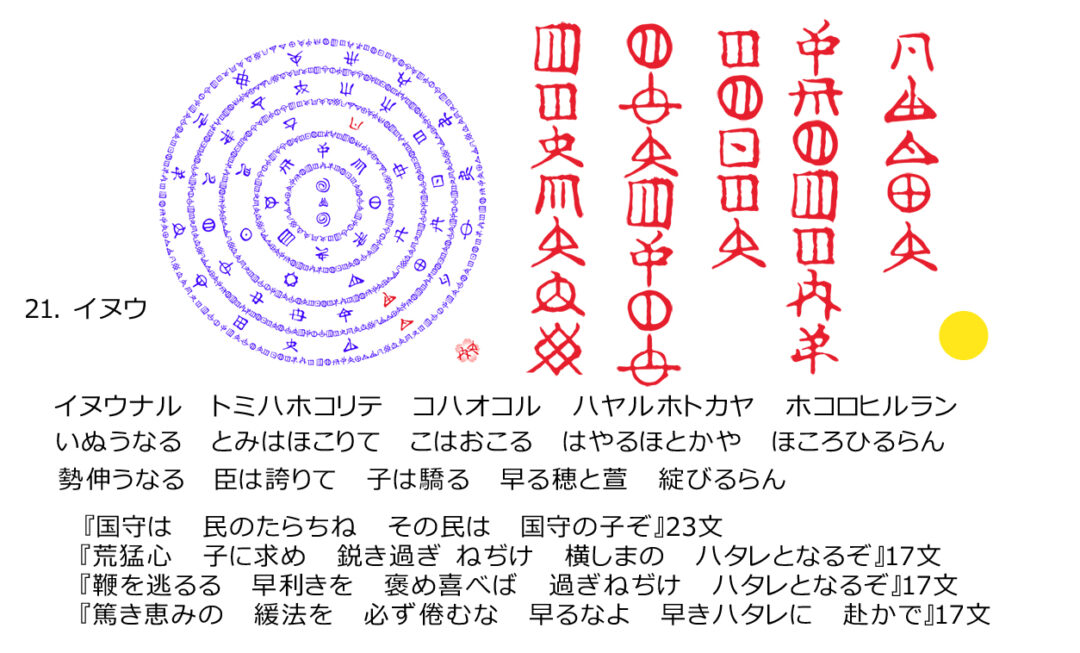

啓示: 権威や尊敬が生じるのは、その人が正しさを切望し、公共のために尽力しているからです。権力や地位そのものが尊ばれるのではなく、その責任や義務を全うすることが尊敬の源です。

意味: 勢力が急伸することで、臣やその民が誇りや慢心に染まりやすくなります。しかし、誇りや驕りが広がると、組織や国家は綻び始める危険性があります。権威は力ではなく、責任を背負い、公共の利益に尽力することで生まれるものであることを理解することが重要です。

関連:

- 責任感と謙虚さ: 権威は力ではなく、責任感と謙虚さから生まれる。

- 驕りの危険: 勢力や権力の急伸は驕りや慢心を生み、それが組織や国家の綻びの原因となる。

- 公共のための尽力: 公共の利益に尽力することで、自然と尊敬や権威が生まれる。

「いぬう」は、勢力や権力が急伸する時こそ、謙虚さを保ち、責任を全うすることの重要性を強調しています。驕りや慢心に陥ることなく、常に正しさを求め、公共のために尽力する姿勢が尊敬を生み出します。

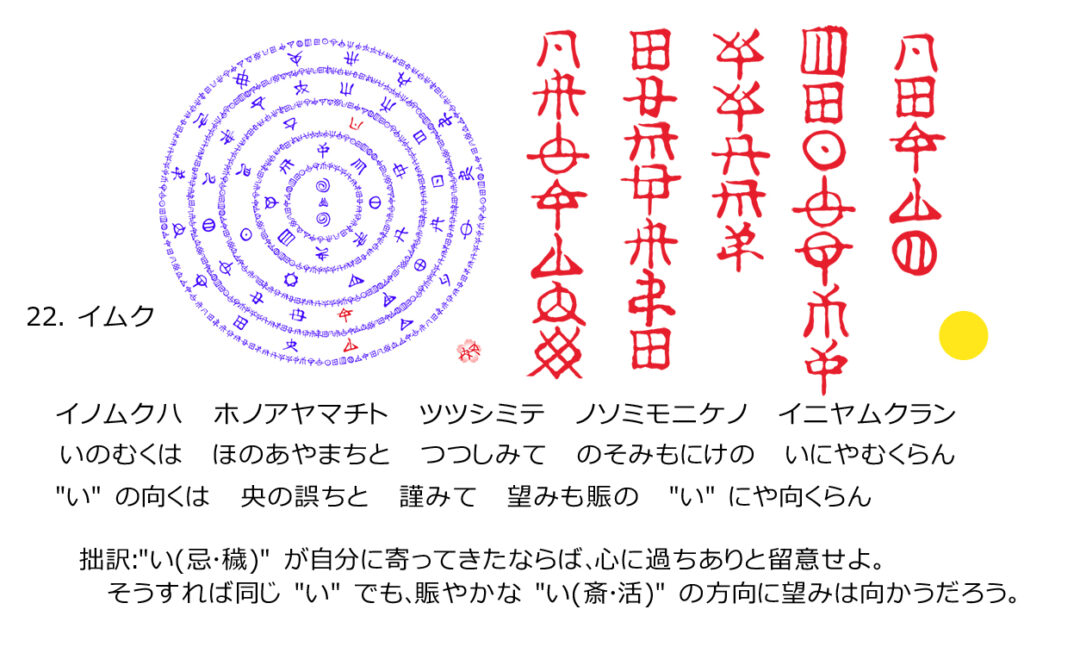

啓示: 自分の意識や気持ちがどの方向に向かっているかを常に意識し、特に長期的な視野を持つことが重要です。目先の欲望や短期的な利益にとらわれず、真の目標や長期的なビジョンに向かって進むべきです。

意味: 「忌」や「穢れ」といったネガティブなものが自分に近づくとき、それは心の中に誤りがあるサインと考え、注意を払うべきです。しかし、同じ「い」でも、正しい方向に向かえば、斎や活力といったポジティブなエネルギーに変わり、望む結果を得ることができるでしょう。

関連:

- 意識の方向性: どこに意識を向けるかが、人生の方向性を決定します。

- 長期的な視野: 目先の欲望に流されず、長期的な目標を持つことが成功への鍵です。

- ネガティブな兆候に注意: 心に誤りがあるときにこそ、自分を見直し、正しい方向に進む努力をすることが重要です。

「いむく」は、人生において意識の向かう先が重要であることを強調しています。短期的な欲望に惑わされず、長期的な視野で自分の道を見定めることが、真の成功や幸福への道を開くでしょう。

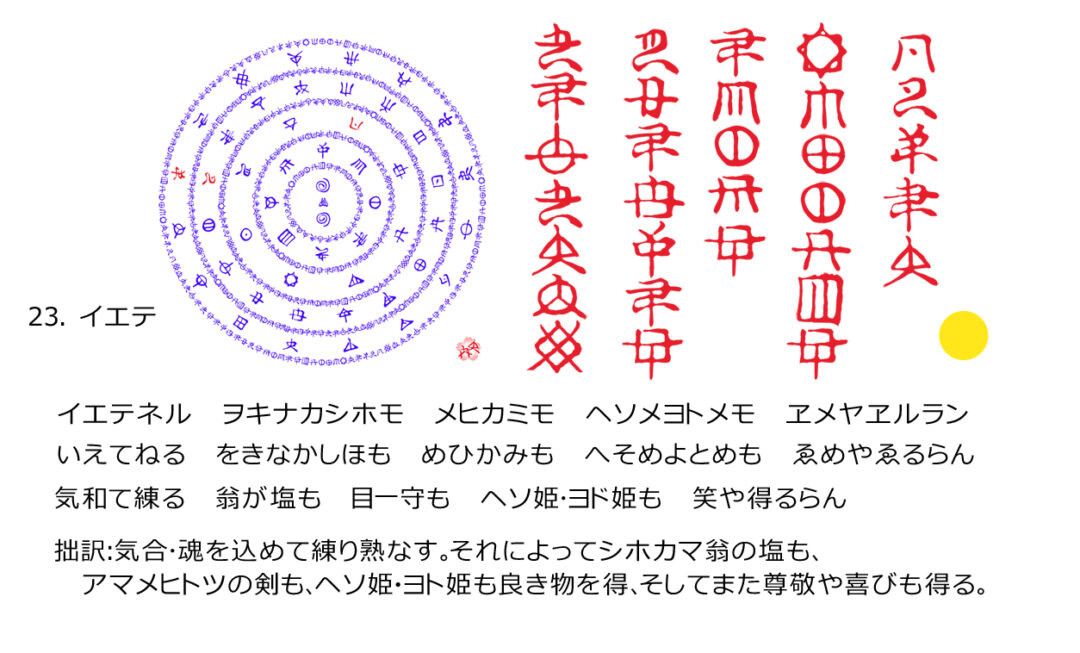

啓示: 得意なことを生かし、成功や幸せを手に入れるためには、心を込めて努力することが大切です。自分の持つ能力や知識を最大限に活用することで、周囲からの尊敬や喜びも得られるでしょう。

意味: 何事にも気持ちや魂を込めて取り組むことが重要です。たとえ小さなことであっても、心を込めて行えば、それがやがて大きな成果となり、自分に返ってきます。たとえば、健康のために心を込めて作られた食塩や、罪を正すために使用される剣など、どれも心と願いが込められています。

関連:

- 心を込める: 何事にも真剣に取り組むことが成功の鍵です。

- 得意を生かす: 自分の得意なことを発揮し、周囲に貢献することで、自然と良い結果が得られます。

- 願いを明確に: 自分の願いや目標を明確にし、その実現に向けて努力することが大切です。

「いえて」は、心を込めて物事に取り組むことの重要性を示しています。自分の得意な分野や能力を活かし、周囲に良い影響を与えることで、成功や幸福を手に入れることができるでしょう。

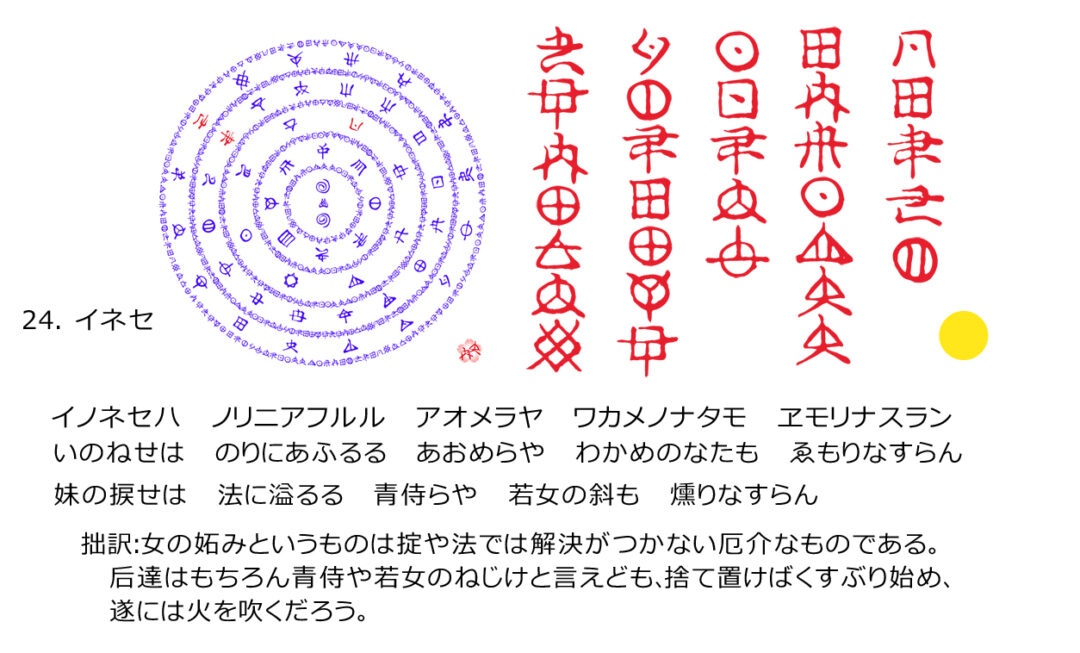

啓示: 心の中に潜む妬みや怒りといった負の感情を根本から掃(はら)うことの重要性を示しています。これらの感情は、そのまま放置しておくとやがて大きな問題となり、火を吹くように激しく燃え上がることがあるため、早期に解決することが必要です。

意味: 特に女性の心に宿る妬みや羨望といった感情が、掟や法では解決しにくい厄介なものであることを意味しています。これらの感情が一度芽生えると、時間とともにくすぶり、最終的には制御不能な状態にまで発展する可能性があることを警告しています。

関連:

- 感情のコントロール: 妬みや怒りなどの感情を早期に処理しないと、後々大きな問題を引き起こす可能性があります。

- 中央集権的な政治体制: 政治的な背景として、中央集権的な体制の下で人々が同じ場所に集まりやすくなり、それに伴い妬みや羨望の心が芽生えやすくなることを示しています。

- 心の浄化: 負の感情を持ち続けることは有害であり、心を浄化するための努力が必要であることを強調しています。

「いねせ」は、心の中の負の感情を早めに取り除くことで、個人だけでなく社会全体の調和が保たれることを教えています。

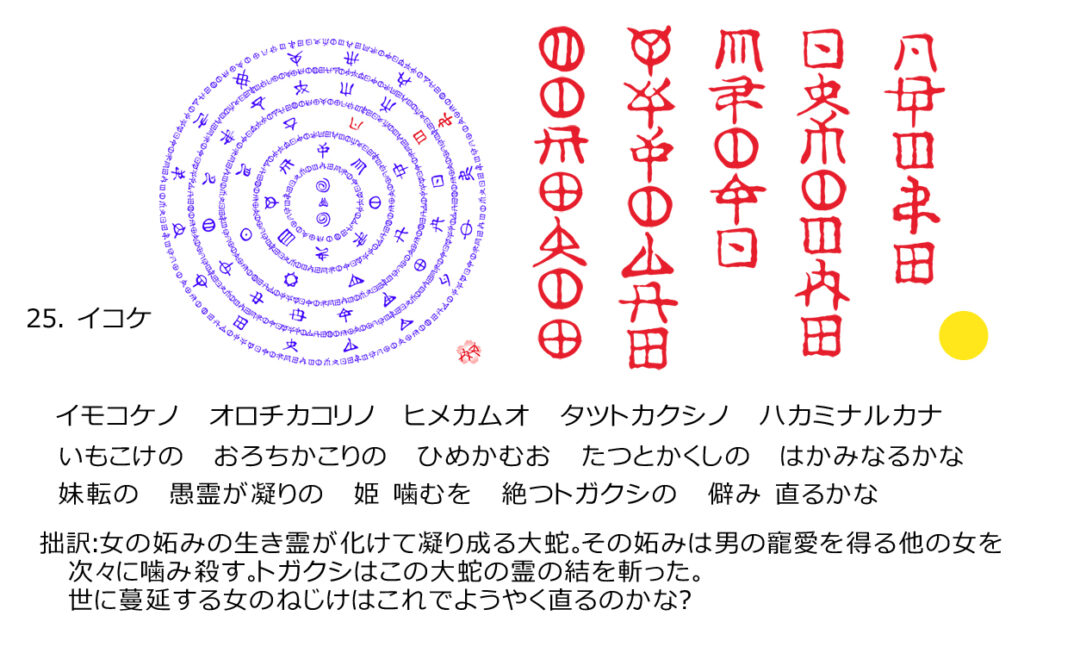

啓示: 凝り固まった考え方や負の感情を解放し、新たな視点を持つことの重要性を示しています。特に、人間関係や感情において、何かが「凝り固まっている」状態に気づき、それを解きほぐすことが必要であると教えています。

意味: 嫉妬や妬みなどの負の感情が凝り固まると、大蛇のように危険で破壊的な存在に変わることを意味しています。この感情は、他者に対する攻撃性や陰湿な行動に繋がる可能性があり、それを解き放つためには、まずその根本的な原因に向き合い、解決することが求められます。

関連:

- 心の浄化: 固まった考えや感情を解放することで、心を浄化し、前向きなエネルギーを取り戻すことができます。

- 変革と解放: 負の感情や思い込みから解放されることで、新しい視点や考え方を取り入れ、自己成長を促すことができます。

- 祭祀と浄化: 古代からの教えにあるように、神聖な場所や儀式を通じて、心の浄化や再生を図ることが大切であるとされています。

「いこけ」は、心の中に蓄積された負の感情を浄化し、凝り固まった考え方を解き放つことで、自己成長と精神的な解放を促すことを教えています。また、現代においても、人間関係や感情における調和が重要であることを強調しています。

啓示: 謙虚に頭を垂れ、自己を内省することが求められます。自分の過ちを認め、修正することで、成長と学びが得られることを示しています。特に、過度に頭を使いすぎたり、マインドに囚われすぎることに対して注意を促しています。

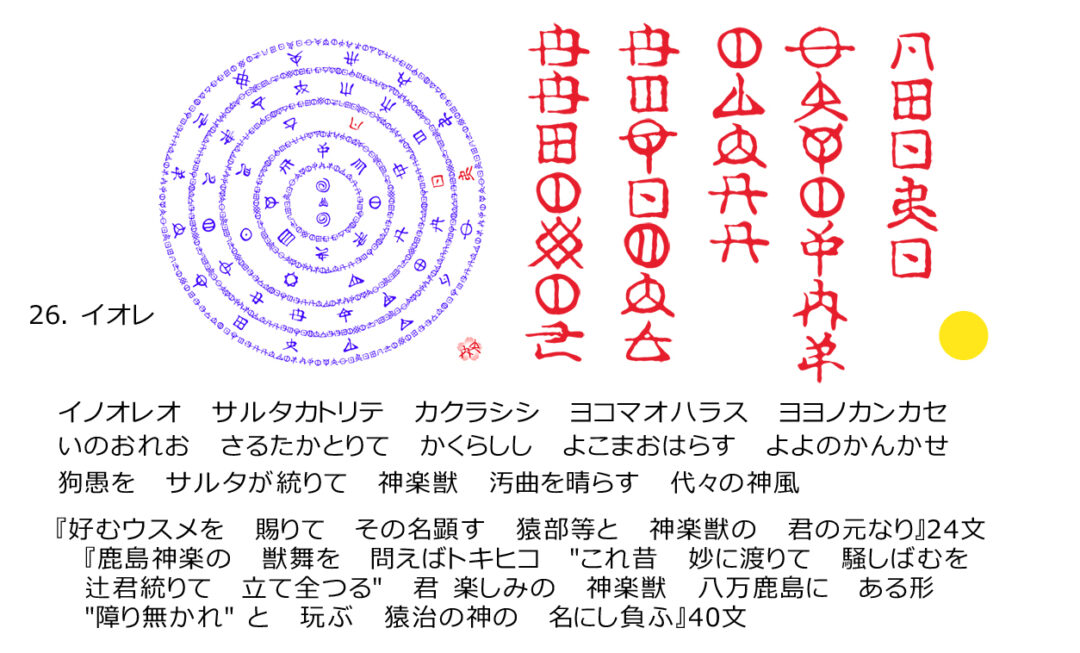

意味: 「いおれ」は、謙虚さと内省を象徴しています。頭を下げること(謙虚になること)によって、自分の中の悪しきもの(過ちや迷い)を取り除き、心を清めることができます。また、「いおれ」は獅子舞のことを指し、獅子舞が魔物の悪い心を折り、浄化するという意味も持ちます。このように、悪しき心を取り除き、心身の調和を取り戻すことが強調されています。

関連:

- 謙虚さと内省: 自分の過ちや弱点に気づき、それを修正するためには謙虚であることが大切です。

- 成長と学び: 過ちを認めることで、成長と新たな学びが得られます。

- 浄化と調和: 獅子舞が象徴するように、悪しきものを取り除き、心身を清めて調和を取り戻すことが重要です。

「いおれ」は、過ちや迷いから抜け出し、謙虚さと内省によって成長することを示唆しています。また、伝統的な儀式や行動を通じて、心身の調和を取り戻すことができると教えています。

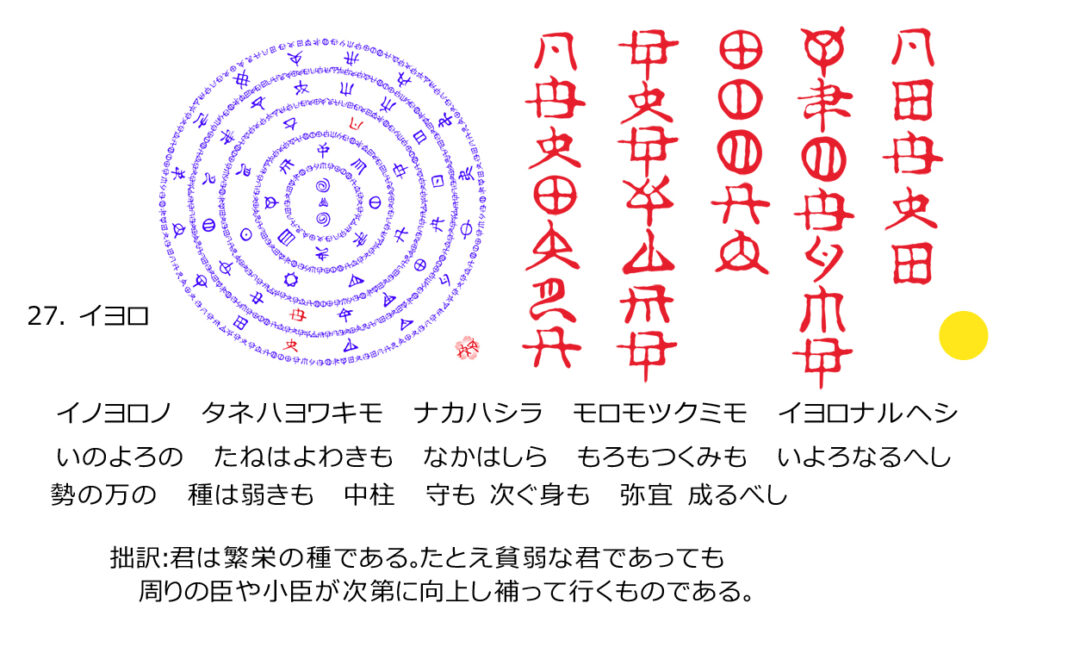

啓示: 喜びを創り出す志を持ち、相互に支え合い、喜びを分かち合うことが大切です。個人や社会の繁栄には、互いの支えが不可欠であり、その結果として調和が生まれます。

意味: どんなに小さく弱い種でも、その中に成長する力を持っています。同様に、個人や社会も互いに支え合うことで成長し、繁栄を遂げます。喜びを求め、それを他者と分かち合うことで、さらなる喜びがもたらされます。今、あなたが望む喜びを得るために、具体的な行動を一つずつ実践することが重要です。

関連:

- 相互の支え合い: 個々が支え合うことで、全体としての繁栄が生まれる。

- 喜びの循環: 喜びを求めることで、それが自分にも返ってくる。

- 成長と繁栄: 小さな種でも、環境が整えば大きく成長し、繁栄することを示しています。

「いよろ」は、どんなに小さな存在でも、支え合いの中で成長し、繁栄することを教えています。また、自分の喜びを他者と分かち合うことで、より大きな喜びが生まれることを強調しています。

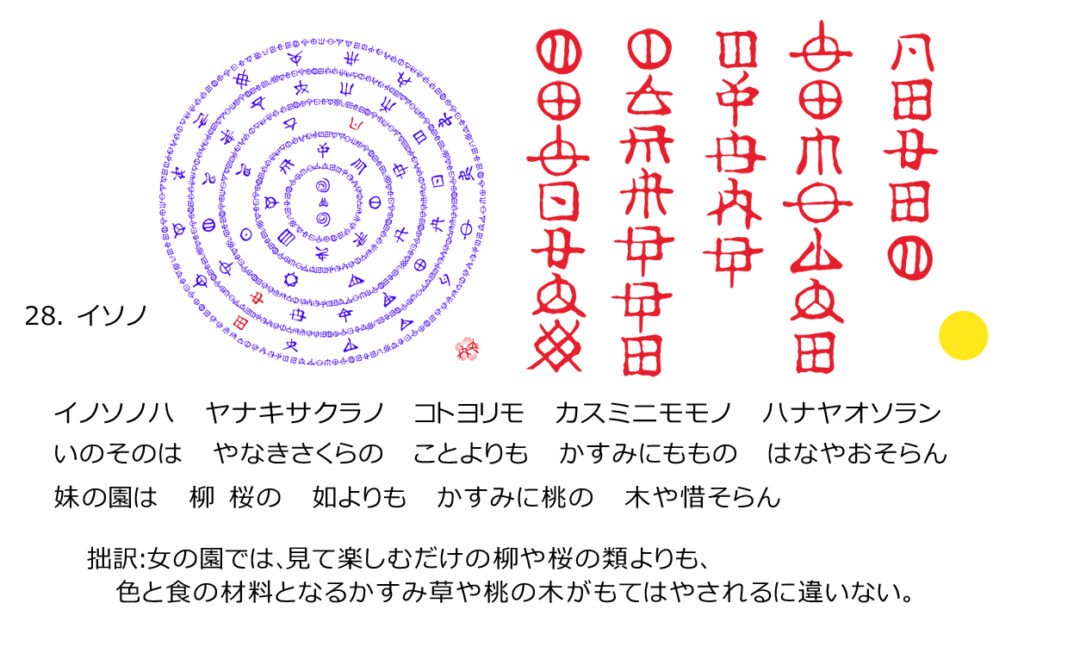

啓示: 成長のためには、適切な時期を待つことが大切です。成長の機会を見極め、タイミングを掴むことで、大きな成果を得ることができます。

意味: 「いその」では、柳や桜のように見た目が美しいものだけでなく、桃の木のように時間をかけて実を結ぶものが尊重されます。これは、見た目の華やかさだけでなく、実を結ぶための努力や忍耐が重要であることを示しています。成長には時間がかかることがあり、焦らずにその時を待つことが大切です。

関連:

- 成長と収穫: 適切な時期を待って行動することで、実りある成果を得ることができる。

- 忍耐とタイミング: 物事が成就するためには、忍耐強く時を待つことが重要。

- 実を結ぶ努力: 見た目の華やかさだけでなく、実際に成果を生むための努力が大切であることを示唆しています。

「いその」は、成長と成果を得るための忍耐と適切なタイミングの重要性を教えています。急がずに、成長の機会をしっかりと見極めて行動することで、より大きな成果を得ることができるというメッセージが込められています。

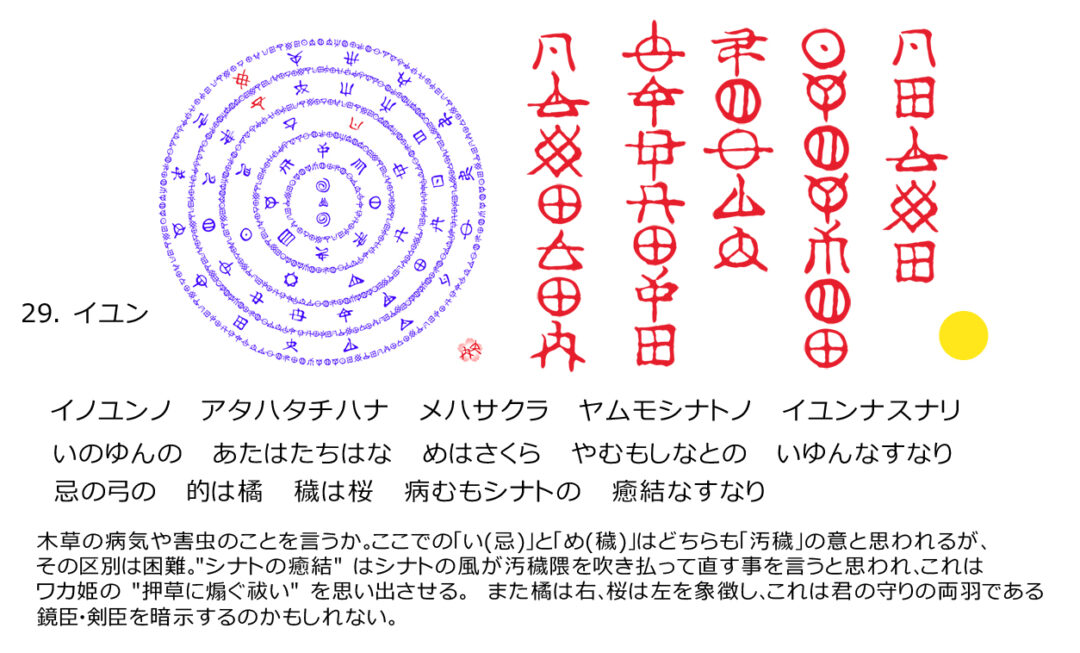

啓示: 不安やしがらみを取り除き、前進せよ。時には、過去のしがらみや不安を断ち切り、未来へ進むための勇気が必要です。

意味: 忌むべきもの(忌や穢)が周囲に影響を与えることがあるとされています。例えば、橘の木が枯れると、家の繁栄や運勢に悪影響が出るとされ、桜が病むと、夫婦や家庭に問題が生じる兆候と考えられます。こうした兆候は、風(シナト)の力で浄化され、再び平穏がもたらされることを示唆しています。

関連:

- 浄化と再生: 不安や負のエネルギーを風の力で吹き払うことにより、心身を浄化し、新たなスタートを切ることができる。

- 自然のサイン: 自然界の異変は、人間関係や社会の不調を反映するものであり、それに気づくことで問題を解決する手がかりとなる。

- 断ち切る勇気: 不安やしがらみを断ち切ることで、進むべき道が明確になり、新たな成長や発展が期待できる。

「いゆん」は、目に見えないものの影響や兆候に気づき、それを適切に対処することで、不安やしがらみから解放され、前進するための道が開けることを教えています。

啓示: 知らぬ間に、他人の意識や思考に引っ張られているかもしれません。心の根底から自分を立て直し、真に自分らしく生きることが重要です。

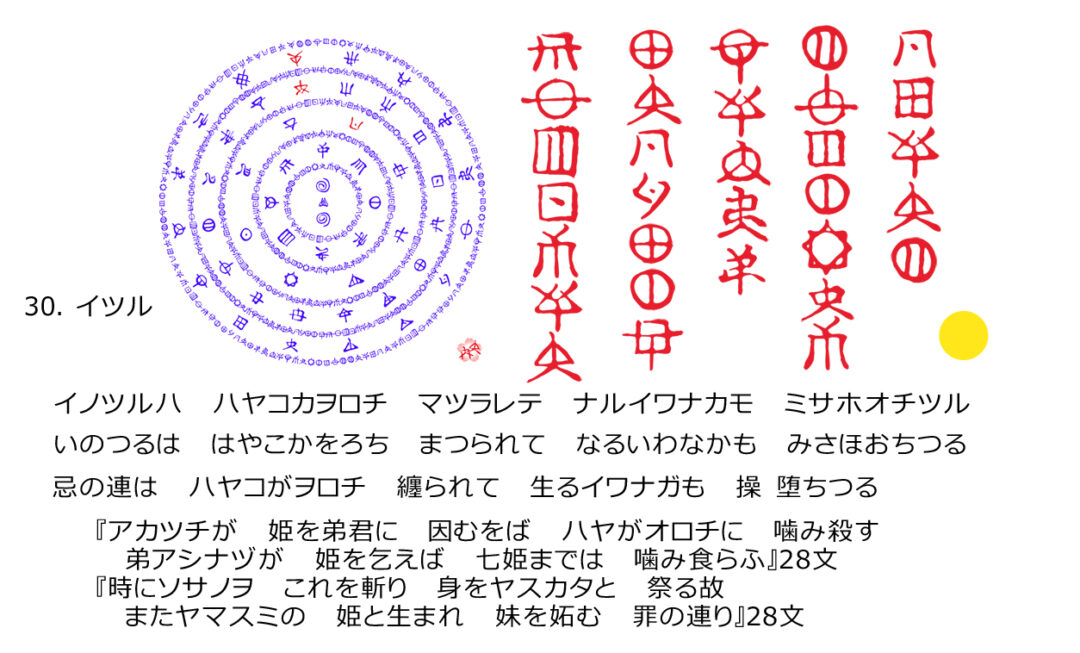

意味: 愚かな行動や思考が連鎖的に続いていくことが強調されています。ハヤコヒメのように、過ちを犯してしまうと、それが次の世代や別の人に影響を与えてしまうという意味が含まれています。心の乱れが続くと、再び同じ過ちを繰り返す可能性があるため、心の根底から立て直すことが必要です。

関連:

- 愚行の連鎖: 過去の過ちや心の乱れが、他人や次世代に影響を与えることがある。

- 心の立て直し: 過ちを認識し、真に心を立て直すことが重要です。それによって、再び同じ過ちを繰り返さないようにする。

- 創造神アメミヲヤへの回帰: 自分自身の心の拠り所をしっかりと持つことで、他人の意識や思考に引っ張られることなく、真に自分らしく生きることができる。

「いつる」は、愚行の連鎖を断ち切り、心の根底から自分を立て直すことの大切さを示しています。また、自分の行動や思考が他人に及ぼす影響についても深く考える必要があるとされています。

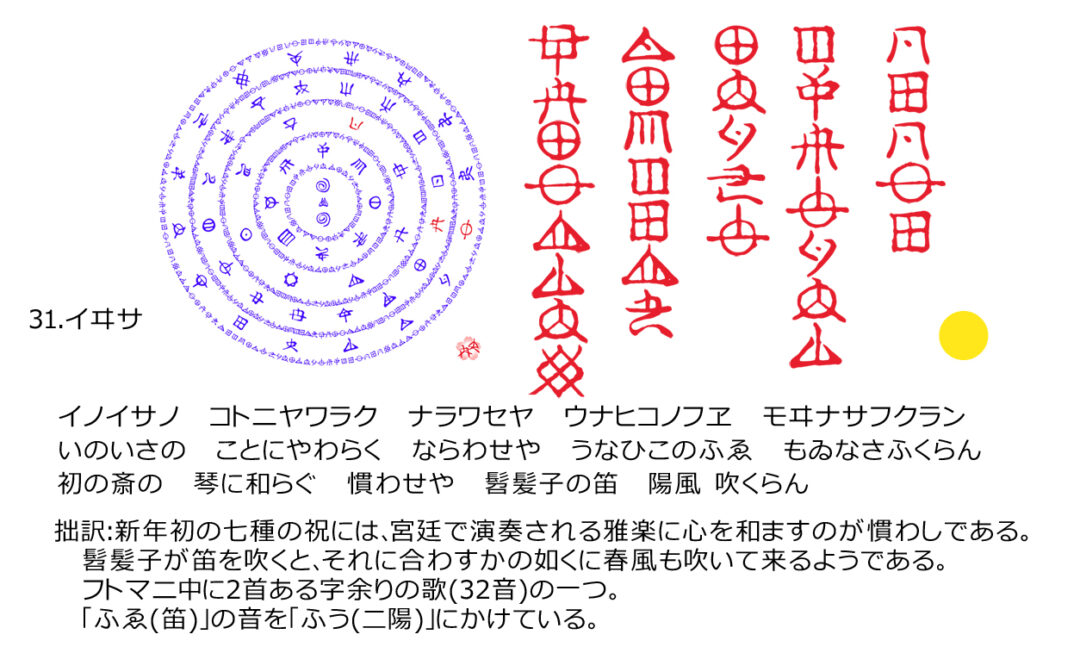

啓示: 変革の兆しに気をつけ、それに適応することが重要です。最初は心地よいものであっても、背後には何か大きな変化が隠れているかもしれません。

意味: 新年の初めに行われる祝祭の雅楽が、人々の心を和ませる場面を描写しています。しかし、その温かく穏やかな風が、嵐の前触れとなることがあるように、心地よさの裏に潜む変化や危険にも注意を促しています。人間関係においても、最初から妙にすり寄ってくる人には注意が必要であるというメッセージが込められています。

関連:

- 変革の兆し: 物事の変化の兆しを感じ取ることが大切です。心地よさや穏やかさの裏に隠された変化を見逃さないようにしましょう。

- 適応能力: 変化が訪れた際には、柔軟に適応することで、その変化を乗り越えることができます。

- 人間関係の警戒: 初対面の人が妙に親しげに接してくる場合、その裏にある意図を慎重に見極める必要があります。

「いゐさ」は、穏やかな始まりが時として大きな変化や危機の前触れであることを示し、柔軟な対応と警戒心を持つことの大切さを教えています。

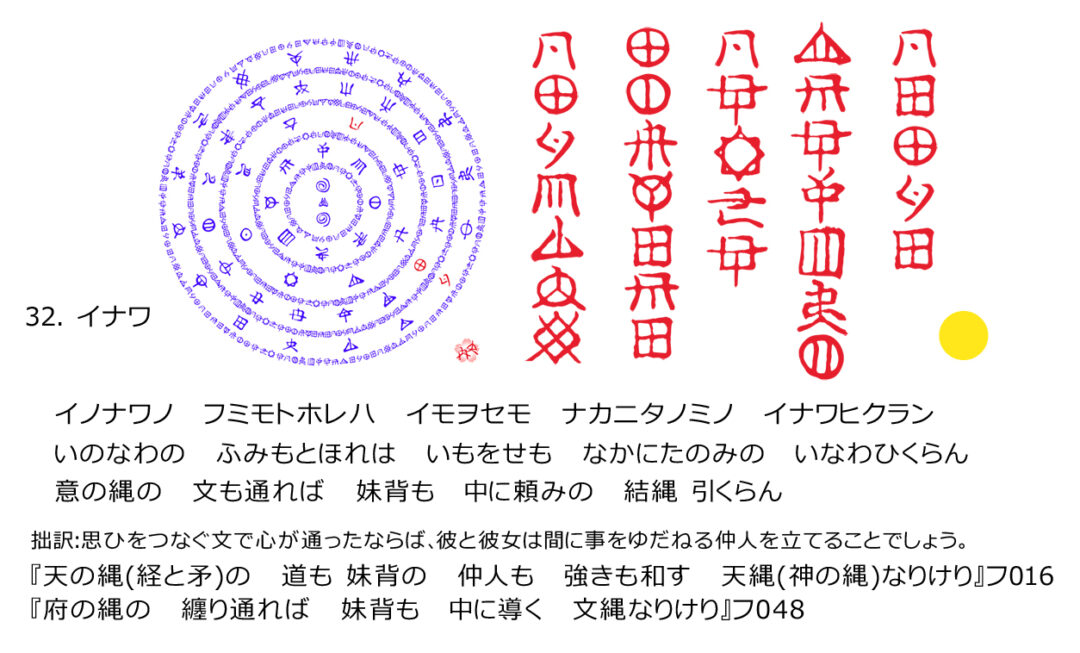

啓示: 希望や目的を共有することの重要性。相手との思いをしっかりと通わせることで、強い絆を築くことができます。

意味: 思いをつなぐ「縄」や「文」を通じて、二人の間に心の通じ合いが生まれることを示しています。これは、相手との希望や目的を共有することで、関係がより深まることを意味しています。結縄(結びつき)を象徴し、相手と心を通わせることができれば、強固な絆が生まれ、その関係は仲人の助けを借りて、より一層強化されるでしょう。

関連:

- 希望・目的の共有: 人間関係において、互いの希望や目的を共有することで、より強い絆が築かれます。

- 思いの通じ合い: 言葉や文を通じて、相手との思いをつなげることが大切です。これにより、関係が深まります。

- 結びつき(結縄): 関係を深めるためには、仲人のような第三者の助けや、共通の目的を持つことが有効です。

「いなわ」は、心と心をつなげる「縄」や「文」によって、希望や目的を共有し、より強い絆を築くことの重要性を教えています。

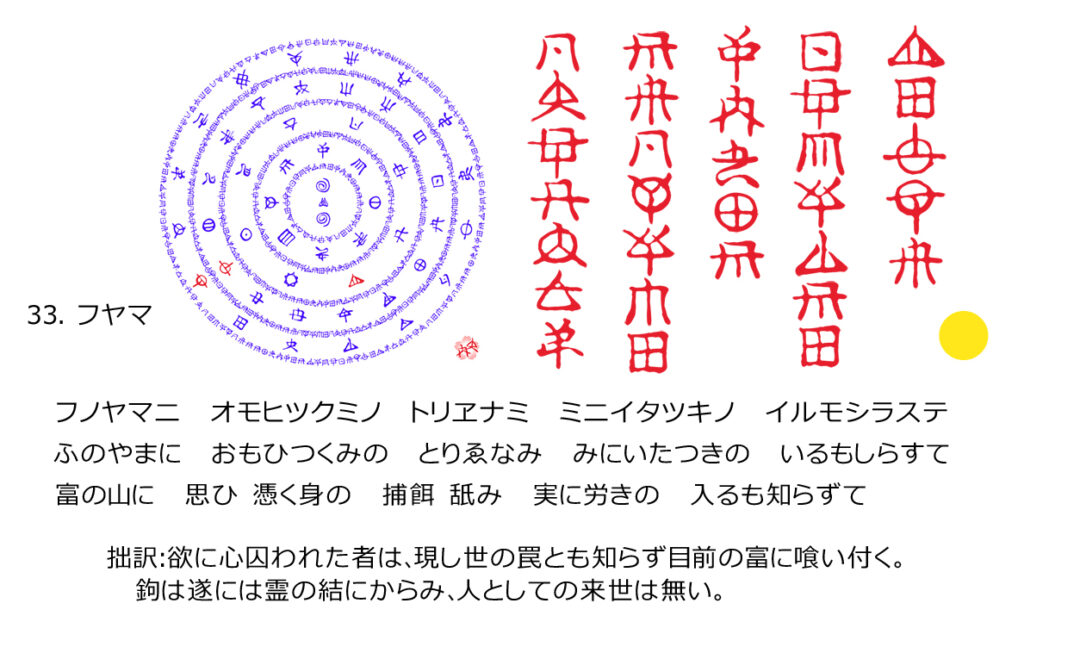

啓示: 山のように膨らんでいく。他人からの対価をあてにしない。

意味: 自己の努力で成長し、他者からの支援や報酬を期待せずに進むことが重要。

関連: 山、生ふ間、長い日数

啓示: 心が欲に囚われてしまうと、物質的な富に執着してしまい、最終的にはその罠に落ちてしまうという警告を示しています。欲望を捨てて、他者からの支援や報酬を期待せずに進むことが重要です。

意味: 心が山のように膨らみ、欲望に囚われてしまう状態を表しています。物質的な富や報酬に執着すると、それが罠となり、精神的な成長を妨げることになります。真の価値は、外的な報酬ではなく、内面的な成長や心の充足にあります。

関連:

- 欲望と執着: 物質的な富に囚われてしまうことで、心の平安を失い、精神的な成長が妨げられます。

- 内的な成長: 他者からの支援や報酬を期待せず、自分自身の内なる成長を重視することが大切です。

- 精神的なバランス: 欲望を捨て、心を安定させることで、真の幸せや充足感を得ることができます。

「ふやま」は、物質的な欲望から離れ、内面的な成長を目指すことの重要性を教えています。

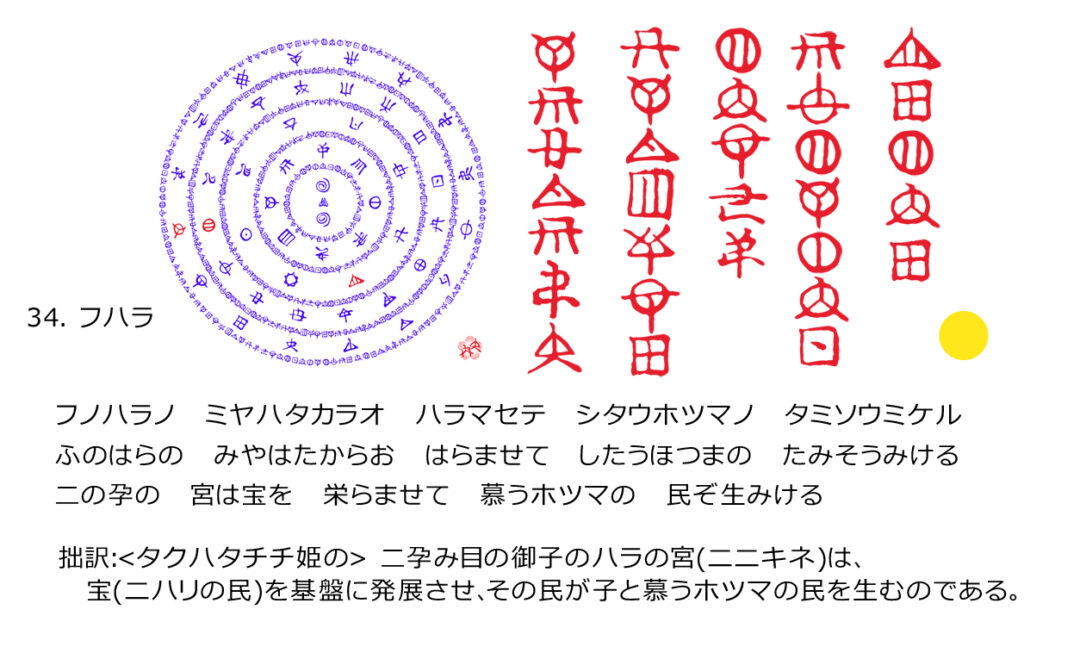

啓示: 新たな基盤を築き、それを発展させることの重要性を示しています。特に、革新的な取り組みが新しい時代や文化を生む可能性が高いことを伝えています。

意味: 新たな取り組みや基盤の発展を象徴しています。特に、弟が兄を超えて革新的な仕事を始めることが多く、それが社会や文化に大きな影響を与えることを示唆しています。古代の天皇の時代にも、弟が新しい技術や方法を導入し、それが地域や国家の発展に繋がった事例があるとされています。

関連:

- 革新と発展: 新しい基盤や技術を導入し、それを元にして社会や文化が発展していく過程を表しています。

- 兄弟関係の影響: 兄弟間で弟が革新的な役割を果たすことが多く、それが大きな成果を生むことを示しています。

- 共同体の成長: 新しい技術や方法が導入されることで、地域や共同体が発展し、繁栄する様子を表しています。

「ふはら」は、新しい基盤や革新を大切にし、それを育てることで、社会や文化がより豊かになることを強調しています。

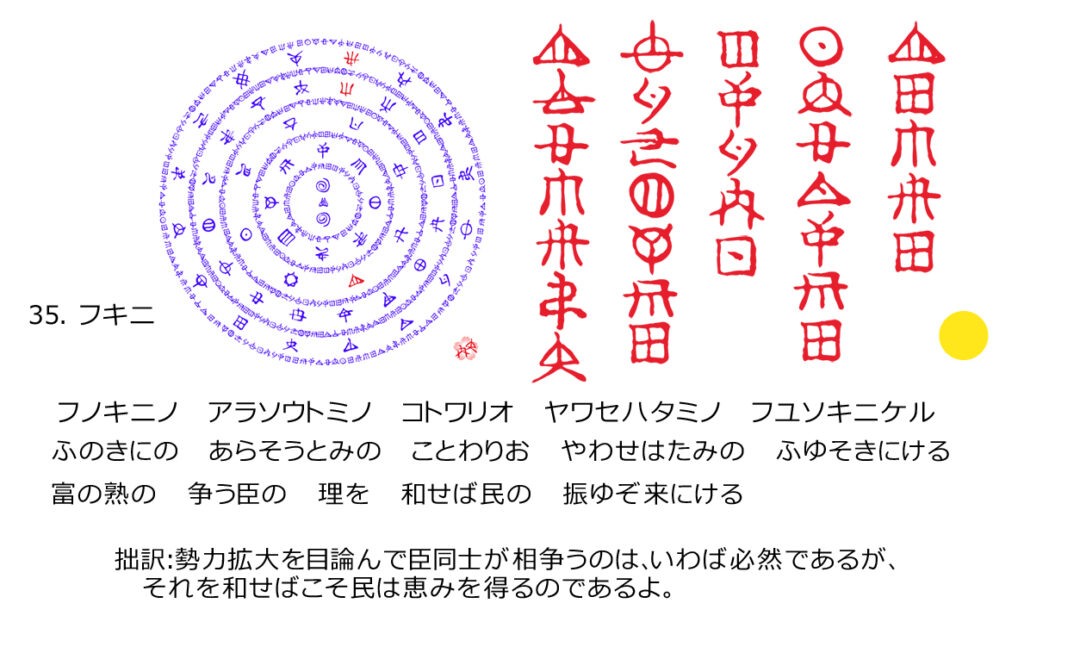

啓示: 成長や発展の中で訪れる重要な転換点を示しています。勢力や考え方が二つに分かれ、多数に広がっていく中で、それを調和させることが求められます。新しい段階に進むためには、意見の対立や争いを和らげ、民衆に恵みをもたらすことが大切であると示唆しています。

意味: 勢力の拡大や意見の対立が必然的に起こる中で、それを調整し、調和をもたらすことが重要です。特に、トップに立つ者はその裁定に苦しむことが多いですが、その判断が民衆の幸福や社会の安定に直結します。これは、個人の人生においても、自分自身がトップとなり、判断を下す時に重要な考え方です。

関連:

- 転換期の重要性: 成長や発展の過程で訪れる転換点を乗り越えるためには、調和や柔軟な対応が求められます。

- 争いの調整: 意見や勢力の対立を調和させることが、民衆や社会全体の幸福に繋がるとされています。

- リーダーシップの苦しさ: トップに立つ者の判断の重要性が強調されており、その判断が社会全体に影響を与えることを示しています。

「ふきに」は、成長や発展のための転換期において、調和を保つことがいかに重要かを教えてくれる言葉です。

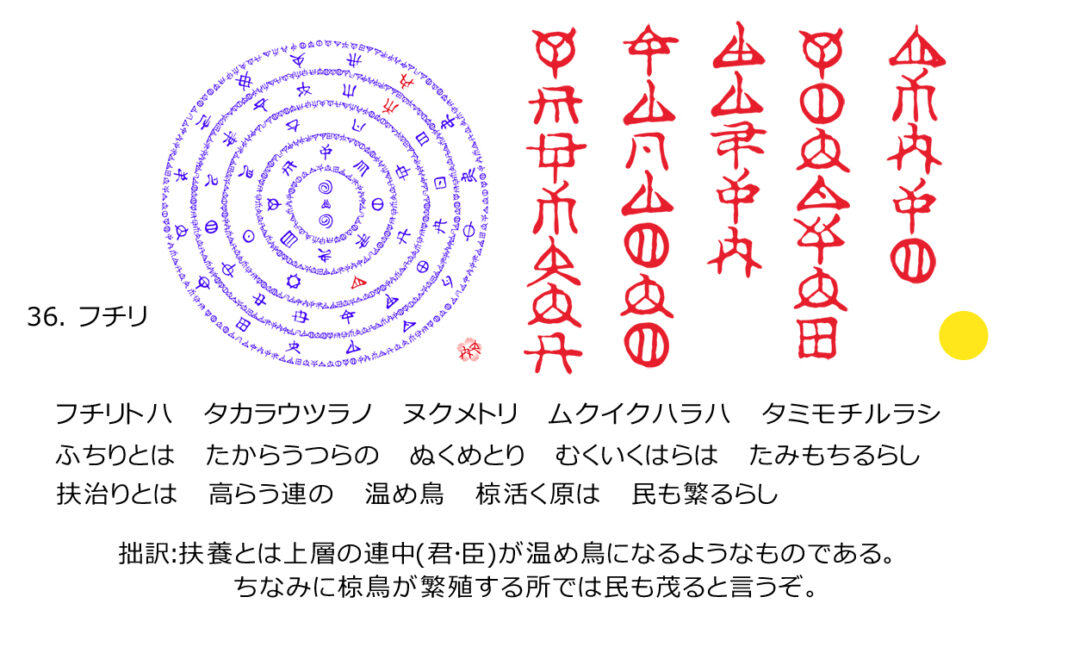

啓示: 温めて育て、適切なタイミングで手放すことの大切さを示しています。斑模様の卵が敵の目をくらませるように、注意を分散させることで協力を得ることが重要です。報酬を配り関心を散らすことで協力を得る。 安心して卵を温めるには、平穏な日々が必要です。

意味: 「扶養」とは、上層の人々が温め鳥のように、慎重に育てながらも、最終的には自立させる役割を果たすことを意味します。特に椋鳥が繁殖するような場所では、民衆も豊かに成長するという比喩が使われています。

関連:

- 温めて育てる: 平穏な環境で育てることが重要であり、適切なタイミングで手放すことが成功への鍵です。

- 注意の分散: 斑模様の卵が敵の目をくらませるように、報酬や関心を分散させることで協力を得ることが重要です。

- 社会への還元: 育てたものを社会や国民に還元することで、さらなる繁栄をもたらすという考え方が強調されています。

「ふちり」は、育てたものを手放し、次の世代や社会に役立てることの大切さを教えてくれる言葉です。

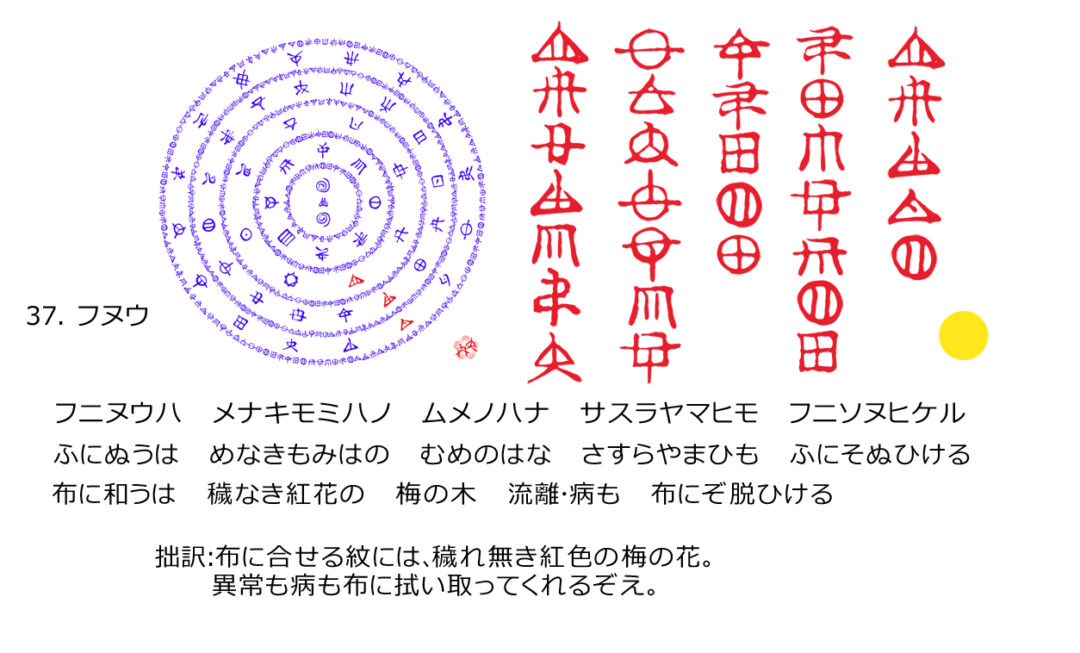

啓示: 濡れ衣(無罪の罪)を被せたり、被せられたりすることの危険性を示しています。異常や病は、布に拭い取るようにして除去することができるという教えを伝えています。

意味: 布に織り込む模様には、穢れのない紅花や梅の花が象徴的です。異常や病も、適切に対処すれば布のように拭い取れるということを表しています。また、「フ」「ヌウ」の繕い縫いとは、自己保全のために他人に罪を着せたり、自分に課せられたりする行為を意味しています。

関連:

- 自己保全の危険性: 強圧的な状況において、自分を守るために他人に濡れ衣をかぶせることは避けるべきです。後々、自分自身に苦しみをもたらす原因となります。

- 布の象徴: 布は、穢れを取り除く力を持つ象徴として扱われています。布に紅花や梅の花を合わせることで、清らかさを表現します。

- 忍耐と克服: 困難な状況であっても、他人に罪を着せることなく、忍耐強く自分を保つことが大切です。時が経てば、問題も解決され、心の平安を取り戻すことができます。

「ふぬう」は、困難な状況においても他人に罪を着せることなく、自己を守りつつ正しい行動をとることの重要性を教えてくれる言葉です。

啓示: 漠然とした夢がいよいよ形になっていく時期。根拠の確保。足元を固めることが大切です。

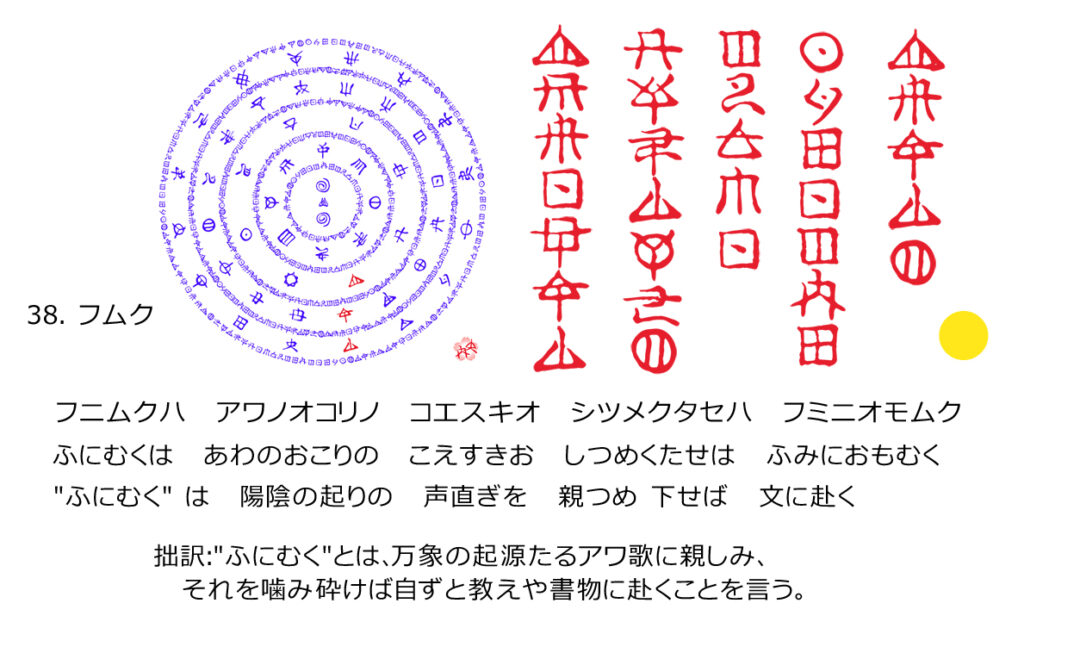

啓示: 根拠の確保。足元を固めることが大切。万象の起源である陰陽の起こりを理解し、その知識を深めることが重要であることを示しています。陰陽のバランスと変化が宇宙や世界の形成にとって不可欠であり、それを正しく理解することで、学びや成長が促されます。

意味: 宇宙の大きな流れ、つまり拡張と安定の両方を理解し、それを噛み砕いて学ぶことで、自然の理(ことわり)や書物(フミ)に心を向けることができるという意味を持っています。陰陽の調和が取れている時期に学びを深めることが推奨されます。

関連:

- 宇宙の拡張と安定: 宇宙の大膨張とその後の安定期が重要なフェーズであり、その理解が世界の形を決定づける鍵となります。

- アワ歌と陰陽のバランス: 「アワ歌」のように、声や言葉が持つ力を正しく使い、陰陽のバランスを取ることが重要です。このバランスが自然や宇宙の安定に寄与します。

- 学びへの赴き: 陰陽の理を理解することで、自然と学問や書物に対する興味が深まり、知識が広がります。

「ふむく」は、陰陽の調和とその理解を通じて、自然や宇宙、そして学びに対する姿勢を正しく持つことの大切さを教えてくれます。宇宙や自然の法則に沿った生き方が求められる時期であり、それに基づいた学びが重要です。

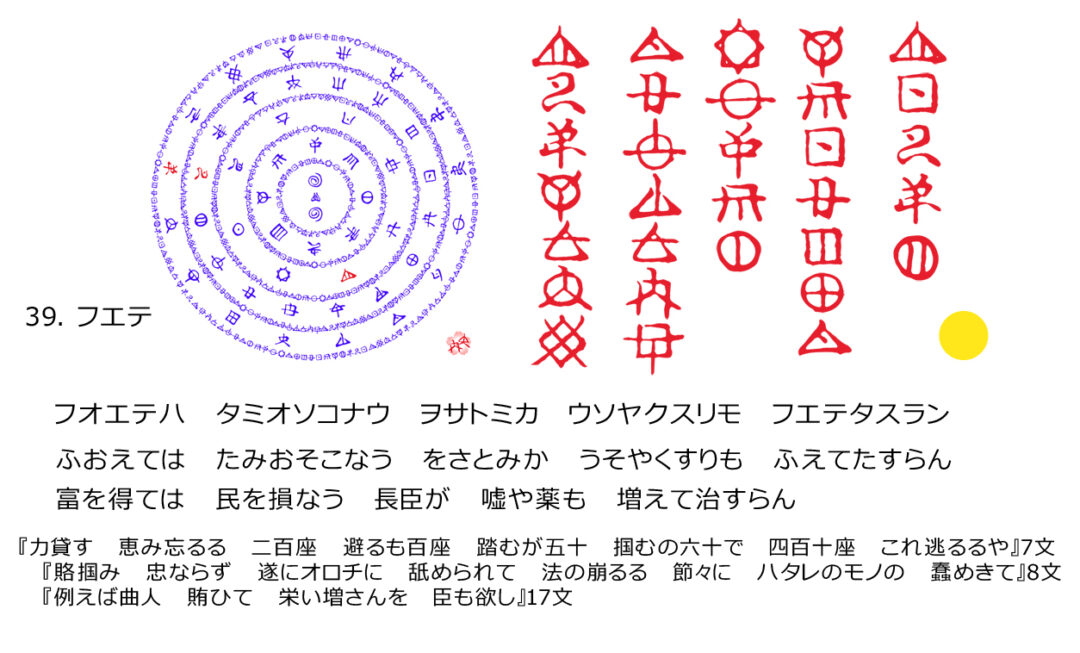

啓示: 「ふえて(富を得て)」は、富や権力を得ることが必ずしも善い結果をもたらすとは限らないことを示しています。特に、不正や虚飾、誤った判断が積み重なると、それが民(たみ)を損なう結果となる危険性があるという警告です。

意味: 富や権力を得た者が、不正な行為や虚偽の言動、過剰な薬の使用(比喩的に賄賂などの不正行為)に頼ることが増えれば、その結果、民衆や社会全体が損なわれる可能性が高まります。小さな嘘や誤りが積み重なると、やがて大きな問題となり、取り返しのつかない事態を引き起こすことがあるため、慎重な姿勢が求められます。

関連:

- 虚飾と不正の危険性: 小さな虚飾や不正が積み重なると、社会全体に悪影響を及ぼすという教訓が示されています。富や権力の乱用は社会の調和を乱し、民を苦しめる結果となることがあるという警告です。

- 過剰な行為の弊害: 誤った判断や過剰な行為(たとえば薬の過剰使用や不必要な禁止事項の乱発)が、問題を悪化させることがあるという教えが含まれています。

- 社会の調和を守ることの重要性: 他人の痛みを理解し、思いやりの心を持つことが、社会全体の調和と繁栄につながるとされています。

「ふえて」は、富や権力を持つことの責任を再認識し、虚飾や不正を慎み、慎重な行動を心がけることの重要性を強調しています。社会の調和を守るためには、誠実さと他人への思いやりが不可欠であることを教えています。

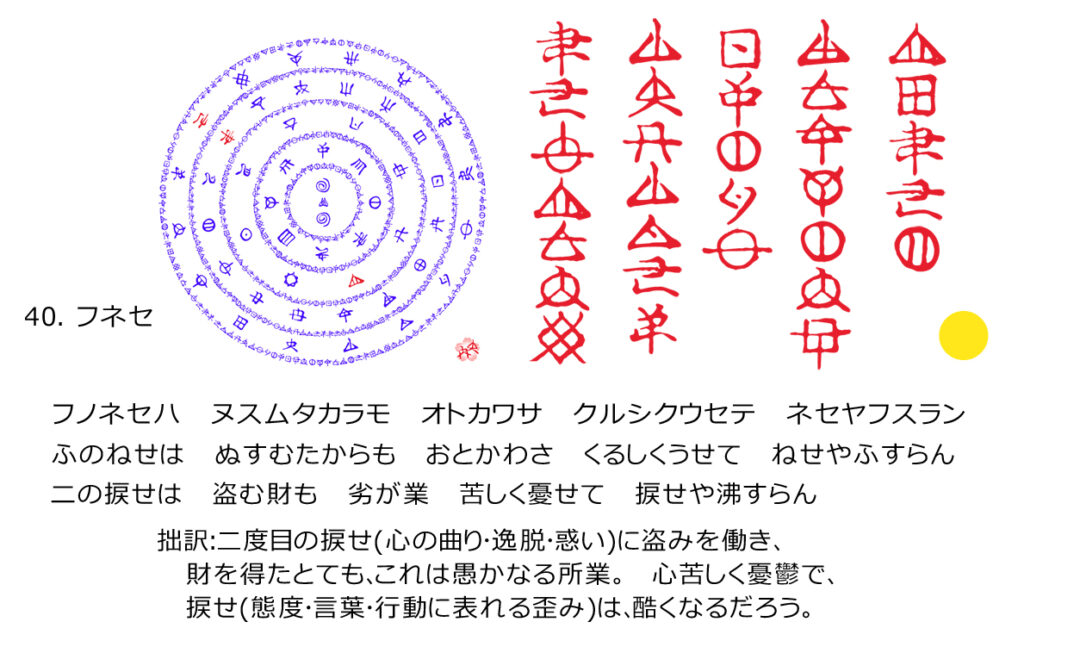

啓示: 物事や行動が間違った方向に進むこと、特に心が歪んでしまうことの警告を示しています。二度目の捩れ(心の曲がり)が生じた時に、不正な手段で財を得ようとすることは、大きな間違いであり、結果的に自分を苦しめることになるという教えです。

意味: 不正や欺瞞によって得た財産は、一時的には利益をもたらすかもしれませんが、その行動自体が心に重い負担をかけ、さらに深刻な歪みを生じさせます。最終的には、その歪みが自分自身の態度や行動に現れ、周囲からも見透かされてしまうことになるでしょう。心の中の苦しみや不安が増幅し、物事がさらに悪い方向へと進んでしまうのです。

関連:

- 心の歪みとその影響: 不正な行為や考え方が心を歪め、それが態度や行動に現れるという教訓が示されています。盗みや不正は、他人には見えなくても、必ず自分の心に影響を及ぼし、結果的には自分を苦しめることになります。

- プラス方向とマイナス方向: 物事には常にプラスとマイナスの二つの方向があります。タカラ(財)を盗むというマイナスの方向は、自分の心を衰えさせ、やがては自己破壊につながります。一方、正しい方向に進むことで、楽しさや喜びを得ることができます。

- 希望と夢の大切さ: マイナス方向に進むのではなく、小さな希望や夢を持ち、プラス方向に向かって努力することが、真の幸せにつながるという教えです。

「ふねせ」は、正しい道を選び、心の歪みを正し、前向きな希望を持って生きることの重要性を教えています。不正や欺瞞に走らず、正しい道を進むことで、真の豊かさと幸福を得ることができるとされています。

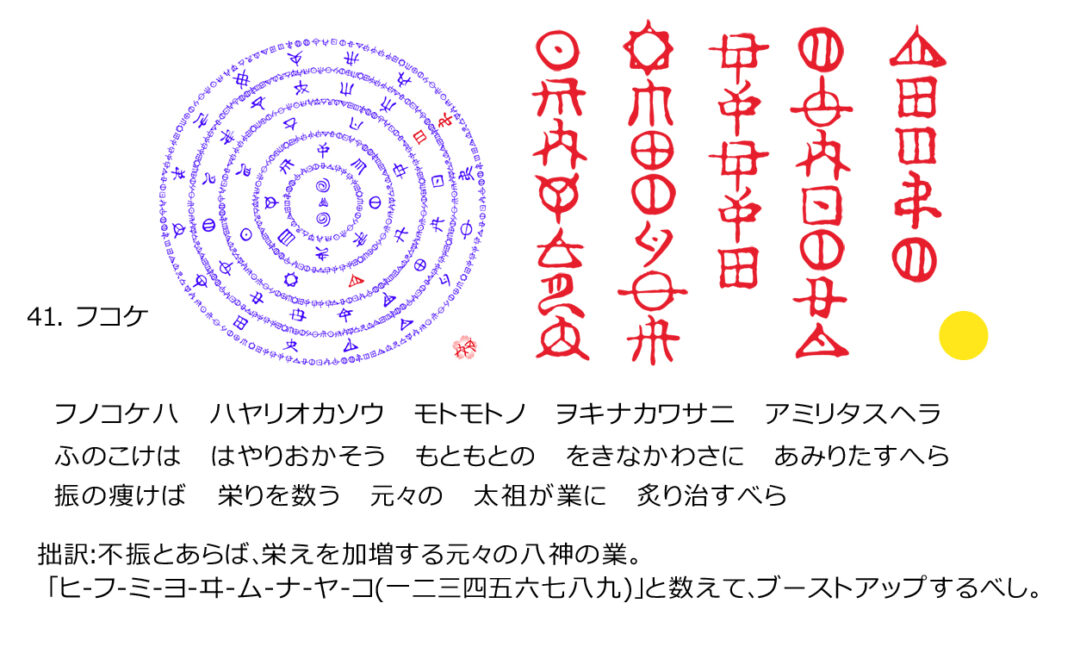

啓示: 宇宙に存在する物質が持つ潜在的な力を解き放つことを示しています。例えば、鉄鉱石が高温で強熱されると鉄が生成されるように、万策尽きたように見える状況でも、そこにはまだ解き放たれていないエネルギーが存在します。情熱には固まっているものを放出するチカラがあります。

意味: 物事が停滞しているように見えるときでも、根本にはまだ活用されていない力が眠っています。鉄鉱石が強熱されることで鉄や金銀が生じるように、人間の情熱や努力が固まった力を放出させ、問題を解決する原動力となるのです。どんなに困難な状況であっても、希望を捨てずに情熱を持ち続けることが大切です。

関連:

- 固まったエネルギーの放出: 宇宙や自然界には、固化した物質やエネルギーが存在し、それを解放することで新たな価値や力を得ることができます。人間の努力や情熱も、このエネルギーを引き出す鍵となります。

- 情熱と希望の重要性: 困難な状況に直面したときこそ、情熱を持ち続け、固まった力を解き放つ努力をすることが求められます。希望を持ち続けることが、最終的に成功へと導く力となるでしょう。

- 大地の活用と変革: 大地に秘められた力を活用する方法を考案した古代の知恵にも言及されており、自然や宇宙に存在する潜在的なエネルギーをどう活かすかが重要であるとされています。

「ふこけ」は、停滞した状況や困難な時においても、希望を持ち、情熱を燃やし続けることで、新たな可能性を開くことができるという教えを伝えています。

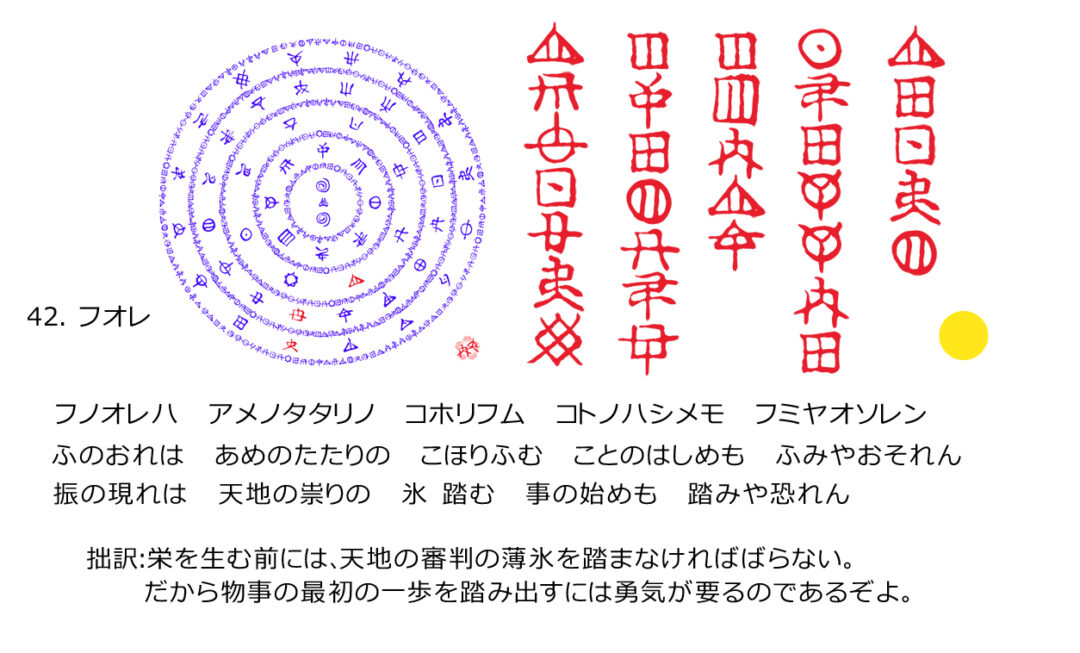

啓示: 台風や地震などの自然災害ような、極性のバランス調整。物事の成長や発展の前には、必ず何らかの試練や困難が伴うことを示しています。初心に立ち戻って反省する勇気を持とう。

意味: 栄える前には必ず困難があり、その困難を乗り越えることで成長や成功が得られます。この困難は、時には自然災害のような大きな力で訪れることもあり、そうした試練を前にした時、恐れずに一歩を踏み出す勇気が求められます。また、目に見える固形物でも、もとは気体の状態であり、すべては流動性を持っていることを理解し、どんな状況でも柔軟に対応することが大切です。

関連:

- 自然のバランス調整: 台風や地震など、自然界の極端なバランス調整が示され、これを避けることはできないとされています。こうした災害は、生命や社会にとって試練となります。

- 勇気と決断: 困難な状況や試練に直面した時には、恐れずに最初の一歩を踏み出すことが重要であり、その一歩が次なる成長や成功へと繋がります。

- 物質の流動性: 現在、固形物として存在するものも、元をたどれば気体であり、物事は常に変化し続けるものであることを認識することが大切です。これにより、固定観念にとらわれず、柔軟に対応する力を養うことができます。

「ふおれ」は、試練に直面した時に、いかにしてその試練を受け入れ、勇気を持って乗り越えていくかを示唆している教えです。また、物事の変化を理解し、柔軟な心を持つことの重要性も強調されています。

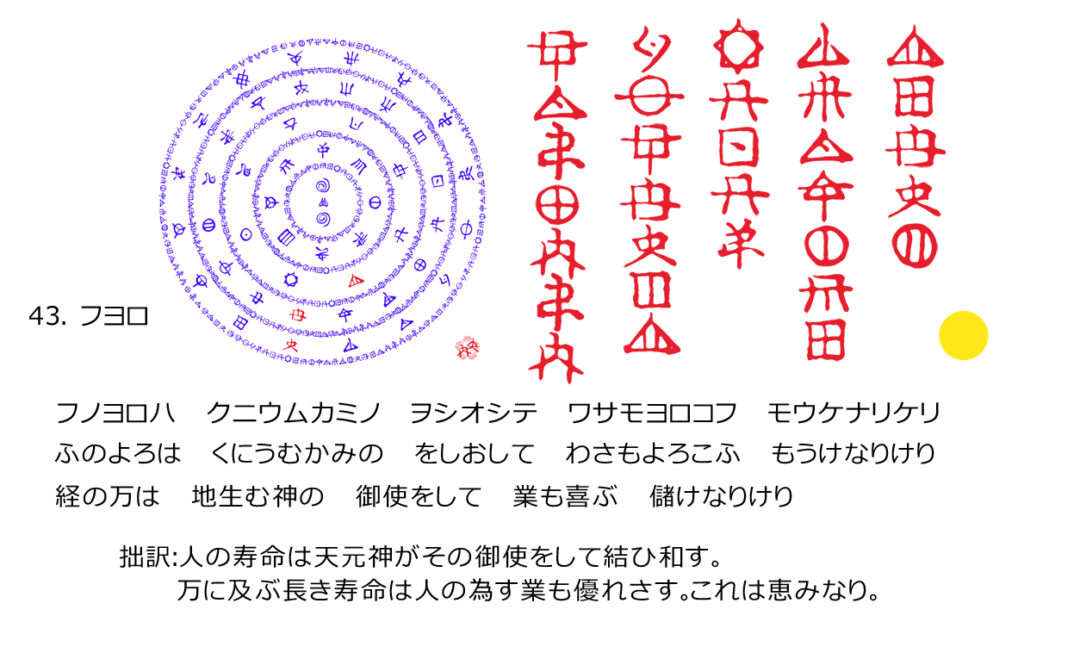

啓示: 共に助ける相互互恵の精神。互いに利益や恩恵を与え合うこと。国家の繁栄や社会の安定、そして人々の寿命や豊かさが、天元神(クニトコタチ)によって守られていることを示しています。この守りにより、社会全体が豊かになり、業(わざ)も優れ、国家の安寧と繁栄がもたらされるという啓示です。

意味: 生命や国家の繁栄を指します。天元神が国家や人々の寿命を見守り、豊かな生活を保障することで、人々の業が優れ、社会全体が発展していきます。これは、国家建国の理念であり、共助と相互互恵による相乗効果が重要であることを示唆しています。

関連:

- 国家建設と繁栄: 縄文時代に建国された日本の国家が、人々の豊かさと安寧を追求するために発展してきた歴史が語られています。その精神は、時代を超えて現在まで受け継がれており、困難な問題に直面した時には、この建国の精神に立ち戻ることが未来への光明を見出す鍵となります。

- 共助と相互互恵(ウィン・ウィンの関係): 縄文建国の精神である「共助」と「相互互恵」による相乗効果は、国家や社会の発展において重要な役割を果たします。この理念に基づいて、人々が協力し合うことで、国家全体が繁栄し続けることができます。

「ふよろ」は、社会全体の繁栄と安定を目指すために、人々が共に協力し合い、互いに支え合うことの大切さを教えています。また、国家や個人の寿命や繁栄が天元神によって守られているという信仰が、社会全体の発展に寄与するというメッセージも含まれています。

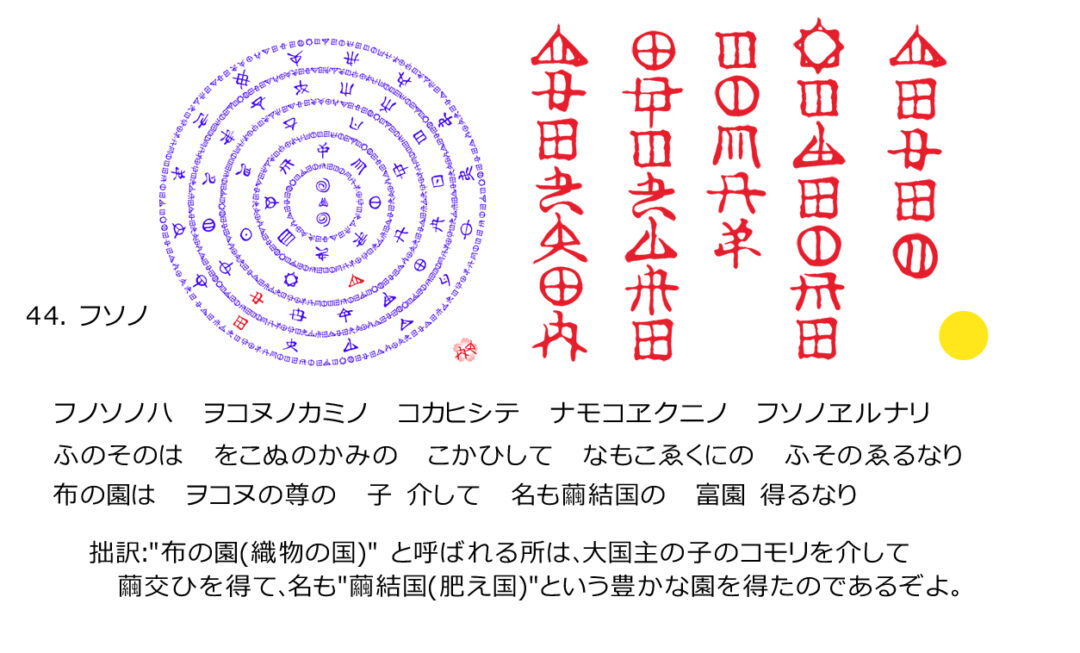

啓示: 織物の国としての豊かな土地を示しています。この地は大国主の子が関わり、籠交いを通じて「籠結国(肥え国)」として知られるようになり、豊かな園を得たという啓示です。

意味: 時間をかけて地道に努力することで、豊かさを手に入れることを象徴しています。織物を作り、産業を発展させることが、最終的には富を生み出し、豊かな社会を築くことになるという意味が込められています。これは、地道な努力が長い目で見て大きな成果を生むことを示唆しています。

関連:

- 増えて豊かに成長する: 経済や産業の発展を時間をかけて進めることで、社会全体が豊かになり、より良い園や国が形成されることを示しています。

- 殖産振興: 「籠交ひ」という言葉からも分かるように、養蚕や織物の産業は、社会の基盤を支える重要な要素です。現代においても、効率的な産業の振興が社会の豊かさをもたらす鍵となります。

- 歴史的背景: 戦後の貧しさや平安時代の質素な生活を知ることは、現代の豊かさの背景を理解する助けとなります。また、東海道諸国の「コエクニ」という呼び名にもあるように、土地の豊かさは地域の発展と密接に結びついています。

「ふその」は、豊かさを築くための地道な努力と、それによって得られる成果の重要性を教えてくれます。また、歴史的な視点から見ると、産業の発展が地域や国全体の豊かさに直結することを理解するためのメッセージが込められています。

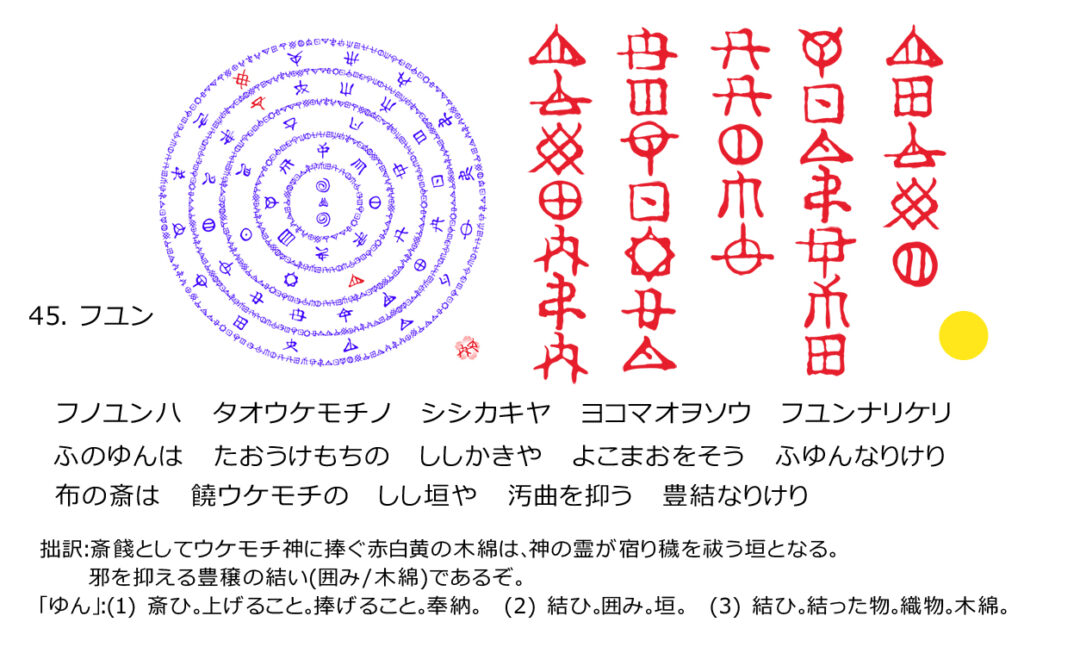

啓示: 過剰な増加が問題を引き起こすことを示唆しています。これは、自然界のバランスが崩れた際に、特定の種(ここでは鹿や猪)が過剰に増えることで、人間の生活や農業に悪影響を及ぼすという状況を指します。

意味: 何事も適度が重要であり、増えすぎることが必ずしも良い結果をもたらさないことを意味しています。これは自然界に限らず、経済や社会など、あらゆる分野に適用できる考え方です。過剰な増加や繁栄が、やがて問題を引き起こし、それを抑制するための対策が必要になることを教えています。

関連:

- 増えすぎることの問題: 自然界のバランスが崩れ、特定の動物が過剰に増えると、人間の生活圏にまで影響を及ぼす可能性があります。これは、人間の社会においても、何かが増えすぎることでバランスが崩れることを象徴しています。

- 災いの防御: 「フノユン」は、災いを未然に防ぐための知恵と対策の重要性を説いています。具体的には、現代では電撃設備などの「シジガキ(鹿垣)」が導入されているように、問題を解決するための手段が必要です。

- 公共の視点: 「ブのコン」という公共の視点を持つことで、個人だけでなく社会全体に益をもたらす方法を考えることが求められています。

「ふゆん」は、増えすぎることのリスクと、それをコントロールするための知恵と対策の重要性を教えています。人間が自然や社会のバランスを保つためには、適度な管理と制御が必要であり、それによって全体の調和が保たれることを示しています。

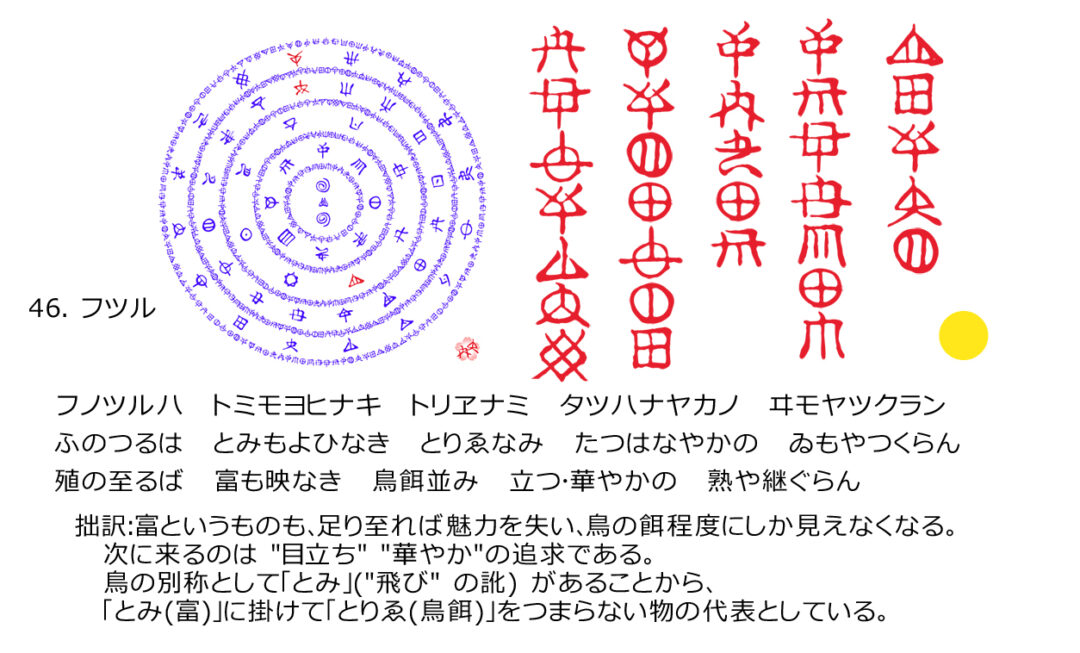

啓示: 増えすぎたり、過剰に得た富や権力が魅力を失い、無価値に感じられる状態を示しています。富が行き過ぎると、それ自体がつまらないものに感じられ、次には目立つことや華やかさを求めるようになります。

意味: 富や権力を得ることは多くの人の目標ですが、それが行き過ぎると、もはや価値がなくなり、浮ついた趣味や成り金趣味に陥りやすくなります。このような状況に陥った時には、実質的な価値を見つめ直すことが求められます。たとえば、日常生活において、利便性や衛生を向上させる井戸のような実質的な価値に目を向けることが大切です。

関連:

- 過剰な富の無意味さ: 富や権力が過剰に得られると、その価値が薄れてしまい、人は次に目立ちたがりや華やかさを追求するようになります。これは、一時的な浮かれた状態に過ぎないことを示しています。

- 浮かれた華やかさからの決別: 成り金趣味や表面的な華やかさに陥るのではなく、実質的な豊かさや価値に目を向けることが重要です。

- 譲り合いと実質の豊かさ: 増えすぎたものを譲り合うことや、再利用され、さらに向上が目指せるものに目を向けることが「ふつる」の教えです。人々が集まり、互いに潤おすことで、社会全体の豊かさが実現されることを示しています。

「ふつる」は、富や権力が行き過ぎた時に、それをどう扱うか、そして真の価値を見失わないようにするための教えを含んでいます。

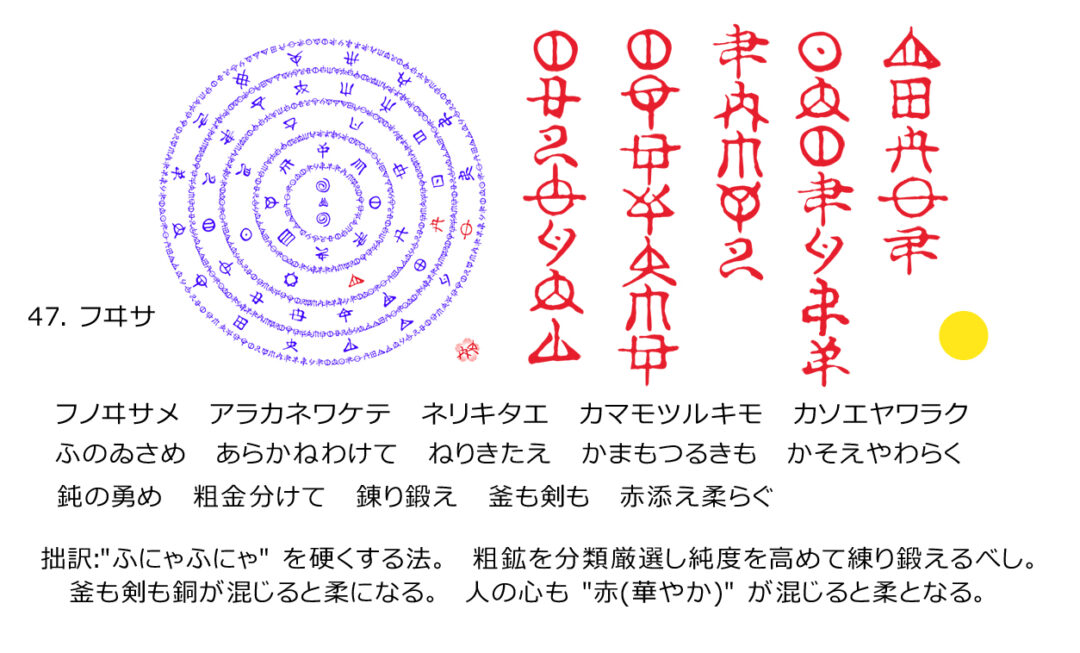

啓示: 「ふゐさ」は、風や環境による警告や諫めの兆しを意味します。また、性質や特性の変革、つまり柔らかく受け身であったものを強く硬くすること、あるいは心の覚醒を促すという意味も含まれています。

意味: この言葉は、粗い材料や未熟な心を、練り鍛えて純度を高めることを表しています。金属を精錬し、柔らかい銅などの材料を加えることで強度や性質が変わるように、人の心も適切な訓練や指導により変革され、強くなることができるという教えを伝えています。特に、外からの諫めや指導が重要であり、それによって人は大きく成長することができるとされています。

関連:

- 変革、精錬: 砂鉄や磁鉄鉱から鉄を取り出す過程で、火力を用いて金属に変化させる。この過程は、未熟なものを鍛えて強くするという象徴として、心や精神の成長にも適用されます。

- 心を覚めさせる: 「ふにゃふにゃ」だった心や態度が、厳しい訓練や指導によって強くなるように、環境や周囲からの刺激が人を成長させる。特に、周囲の諫めや警告が重要な役割を果たす。

「ふゐさ」は、受け身であったものが、鍛えられ変革される過程を象徴しています。この過程は、物質的なものだけでなく、人間の精神や心にも適用され、成長や進化の象徴とされています。

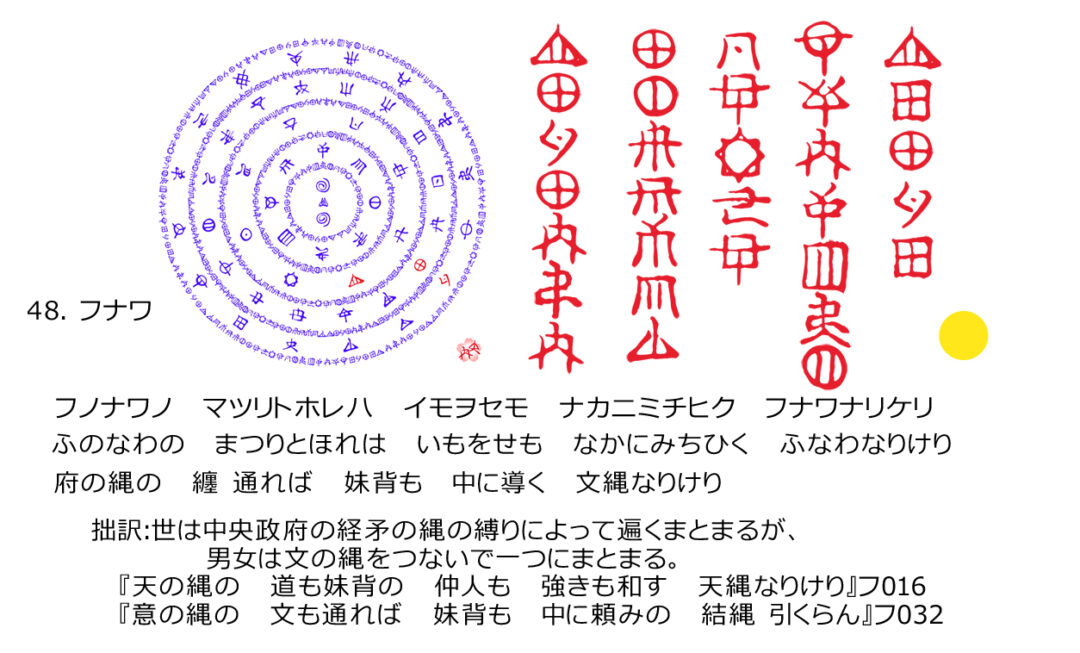

啓示: 増えてきたものを合わせ、調和を図る。特に、夫婦やパートナー間の関係において、相互に補い合い、協力して進む二人三脚のような結びつきを意味します。

意味: 中央の権威や制度(中央政府の経矛の縄)によって社会がまとまりを保つように、個々の関係、特に男女の関係も文や信頼で繋がり、一つにまとまっていくことを示しています。夫婦やパートナー間の絆を深め、共に歩むためには、お互いの特質や役割を認識し、互いに補い合うことが大切であるという教えです。

関連:

- 二者間の調和: 「トのヲシテ」は国家建国の理念として知られていますが、夫婦やパートナーシップにおいても、小さな規模での相互互恵の関係を築くことが可能です。これが「ふなわ」の基本的な考え方です。

- 夫婦の協力: 男性と女性が互いに異なる視点を持ち、それを補完し合うことで、1+1が2以上の成果を生む。この協力関係が「ふなわ」の根幹であり、互いの特質を活かし合うことでより良い関係性を築くことができます。

- 縄の結び: 縄は象徴的に、人々や物事を結びつける力を持っています。文や信頼によって結ばれる関係は、強固であり、調和をもたらすものとされています。

「ふなわ」は、個々の関係における調和と協力の重要性を強調しています。特に、夫婦やパートナー間での協力と補完が、より良い未来を築くための鍵であると説いています。

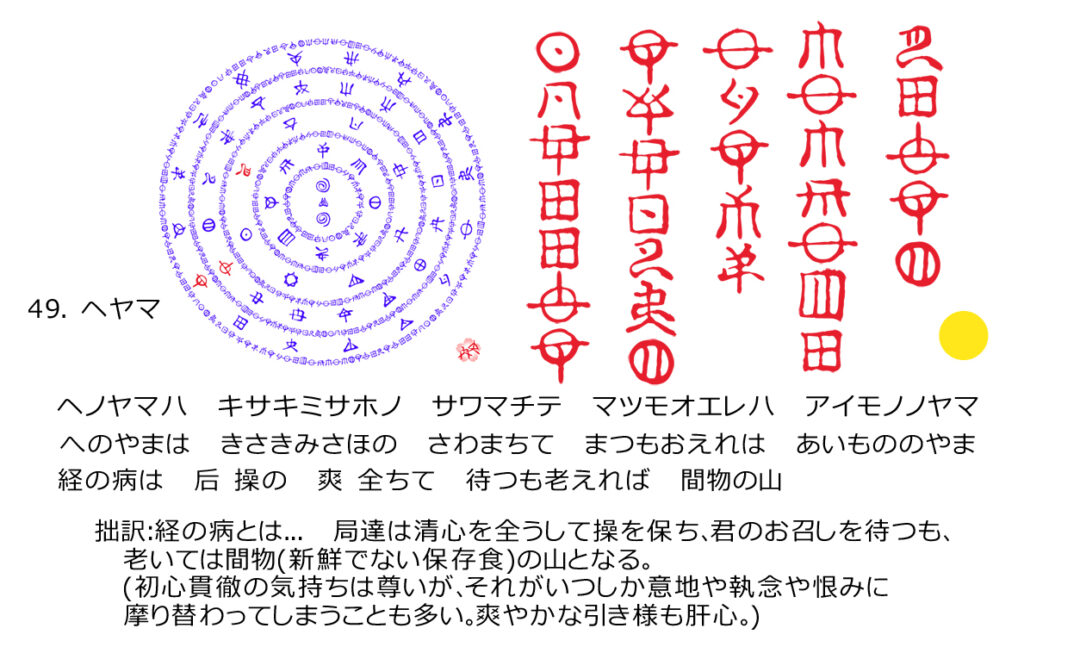

啓示: 長い時間をかけて物事を成し遂げる忍耐と、外堀から固めていくような準備の重要性を示しています。何事も急がず、時間をかけて着実に進めることが求められる状況を示唆しています。

意味: 物事の進展には、準備が整うまで待つ忍耐が必要であり、周囲の状況が整えば自然と進展するという教えです。時間をかけることで、結果として成功や進展がもたらされることを強調しています。

関連:

- 経年疲弊: 長い時間を経て、疲れや摩耗が蓄積されることがありますが、それを乗り越えるためには、外部からのサポートや準備が重要です。これが「へやま」の一つの側面です。

- 後宮の事情: 特に、宮中における后の役割など、傍から見て幸せそうに見える状況でも、実際には忍耐や待機が求められる場合が多いことを示しています。外からは理解されにくい内部の苦労や努力があることが暗示されています。

- 外堀を固める: 物事を成功させるためには、まず外堀から固めていく、つまり周囲の状況や環境を整えることが大切です。これが整えば、自然と内側も充実し、最終的な目標に到達できるという考え方です。

「へやま」は、長期的な視野を持ち、焦らずに準備を整え、時間をかけて進展させることの重要性を強調しています。また、外見では分からない内部の努力や苦労があり、それを乗り越える忍耐が必要であることを教えています。

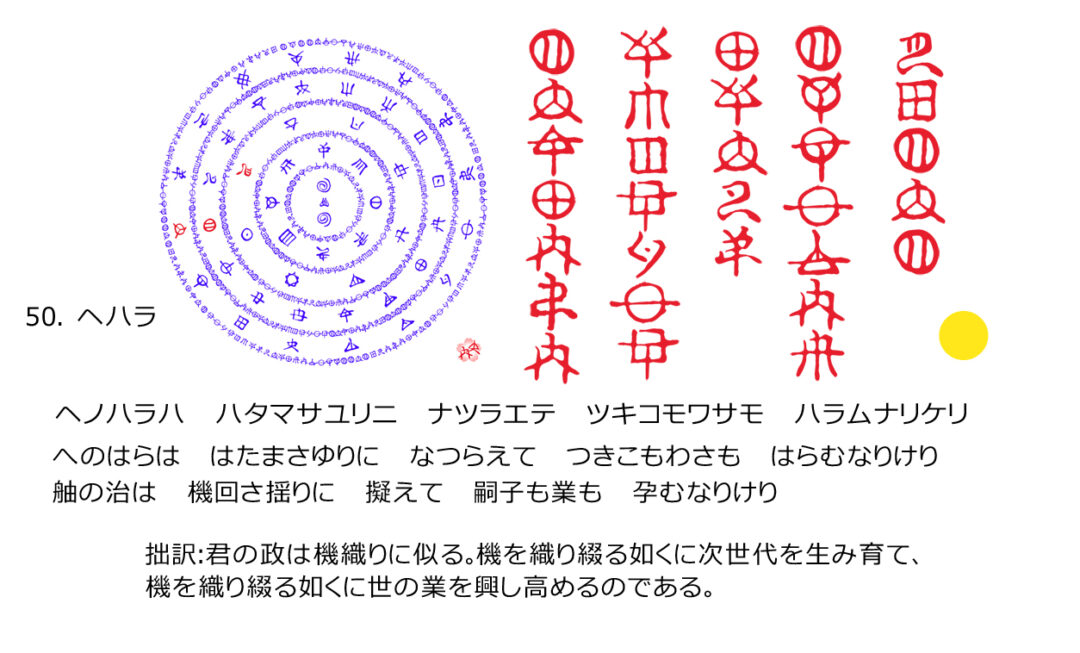

啓示: 物事を進める際に、現状の安定に満足するのではなく、未来に向けての準備と次世代の育成が必要であることを示しています。まるで機を織るように、未来を見据えてしっかりと基盤を作り、次の世代へと繋げていくことが求められます。

意味: 君主や指導者の役割を、機織りに例えて示しています。機織りのように、細やかに計画し、次世代を育成することで、持続的な発展と繁栄をもたらすことができると説いています。現状に安住することなく、未来を見据えて今から備えることが大切です。

関連:

- 縁からの発展: 縁や機会が広がることによって、物事が大きく発展していく様子が示されています。後継者の育成もこの一環であり、時間をかけてしっかりと準備することが重要です。

- ユリの花: ユリの花が持つ純潔さや美しさ、そしてその根が次世代の球根を育むという特性が、人間社会においても、未来を見据えた行動や育成の重要性を象徴しています。

- 後継者の育成: 今あるものを守るだけでなく、次の世代に繋げるための育成が不可欠であることが強調されています。これが社会や組織の永続的な発展に繋がります。

「へはら」は、未来を見据えた準備と、次世代への継承の重要性を教えています。現在の繁栄に満足することなく、未来のためにどのように備えるかを常に考え、行動することが求められています。このようにして、物事はより大きな成長と発展を遂げるのです。

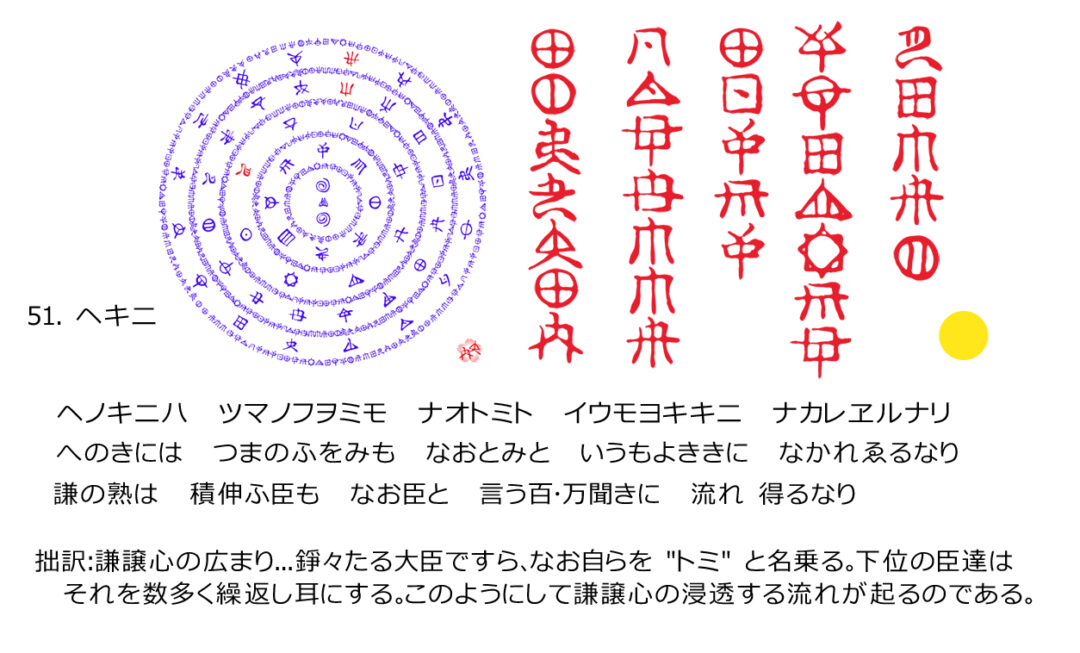

啓示: 謙譲の心を広めることで、正しい行動を貫くことの重要性を示しています。時に情に流されることなく、正義を通すことで、社会全体に良い影響を与え、後々のトラブルを防ぐことができるという啓示です。

意味: 謙譲心を持つことは、個々の人々だけでなく、社会全体に浸透させるべき価値観です。たとえ高位の大臣であっても、自らを謙虚に「トミ」と称し、周りの者もその姿勢を見習うことで、謙譲が社会全体に根付いていきます。正しいことを貫くことが大切であり、一時の感情や情に流されて判断を誤ると、後々大きな問題となり得ることが強調されています。

関連:

- 正義を貫くことの重要性: 何が正しいかを見極め、それを貫き通すことが求められます。一時の感情や外部からの圧力に屈することなく、正しい道を選ぶことで、長期的な社会の安定が保たれます。

- 謙譲の広まり: 高位の者が謙虚であることが、下位の者に良い影響を与え、その謙譲が社会全体に広がっていく過程が描かれています。謙譲心が浸透することで、組織や社会が健全に機能します。

- 外部からの苦情: 一時の情や感情に流されて判断を誤ると、後に外部からの不満や苦情が寄せられることがあります。正しい判断を下すことが、後々の問題を防ぐための鍵となります。

「へきに」は、謙譲心を持ちながらも、正義を貫く姿勢が大切であることを教えています。情や感情に流されることなく、何が正しいかを見極め、その道を進むことで、社会全体に良い影響を与え、長期的な安定をもたらすことができるとしています。

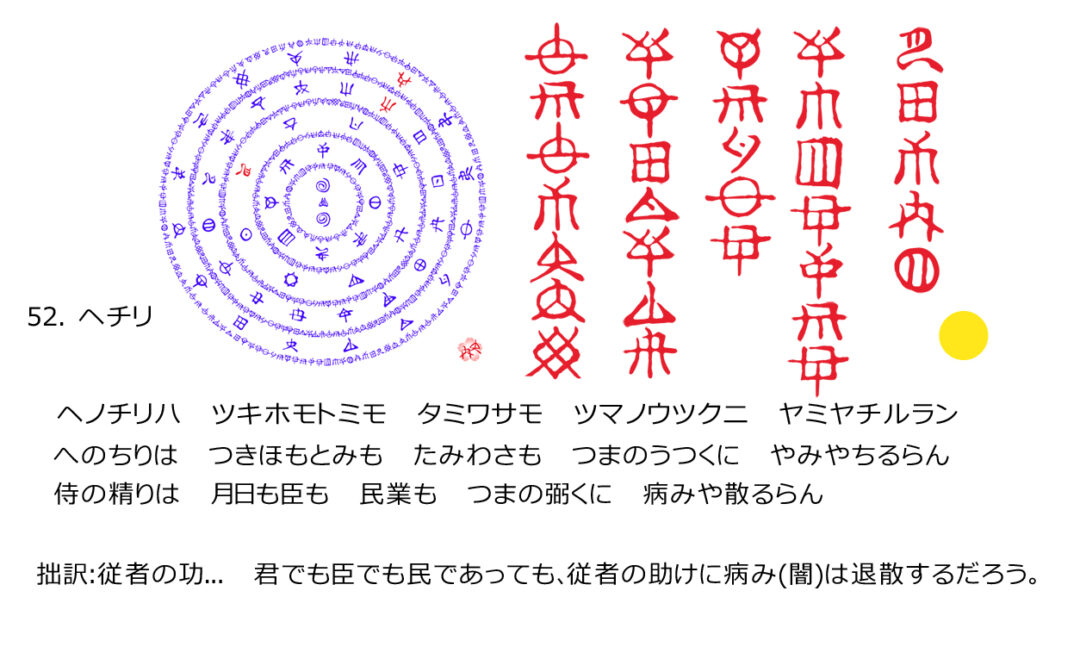

啓示: 誇大表現や言葉の飾り立ては慎むべきであり、特に小さな言葉の誇りも積もれば大きな問題を引き起こすことがある、という啓示です。このことが家庭や仕事、社会全体に悪影響を及ぼす原因となり得ることに注意が促されています。

意味: 誇大な言葉や自慢話は、本人だけでなく、その周囲の人々にも悪影響を及ぼします。小さな誇りが積み重なることで、やがて大きな問題に発展し、収拾がつかなくなることがあります。家業の低迷や対外的なトラブルが増える原因となるため、自分自身やパートナー、家族がこのような言葉遣いをしていないか、よく注意する必要があります。

関連:

- 言葉の慎み: 言葉の力は大きく、軽率な誇りや飾り立てた言葉が、やがて大きな問題を引き起こす可能性があります。特に誇大表現は、他者への不信感や摩擦を生む原因となります。

- 家庭や仕事への影響: 誇大表現が家庭や仕事に悪影響を及ぼすことがあります。家業の低迷や対外的なトラブルが発生したときは、言葉遣いに注意する必要があります。

- パートナーや家族の影響: 自分自身だけでなく、パートナーや家族が誇大表現をしていないか注意が必要です。家族間での言葉遣いが原因で、家全体に悪影響が及ぶこともあります。

「へちり」は、言葉の慎みと、その影響力の大きさを示しています。特に、誇大表現や飾り立てた言葉は、やがて大きな問題を引き起こす可能性があるため、言葉遣いには十分注意し、誠実で謙虚なコミュニケーションを心がけることが重要です。

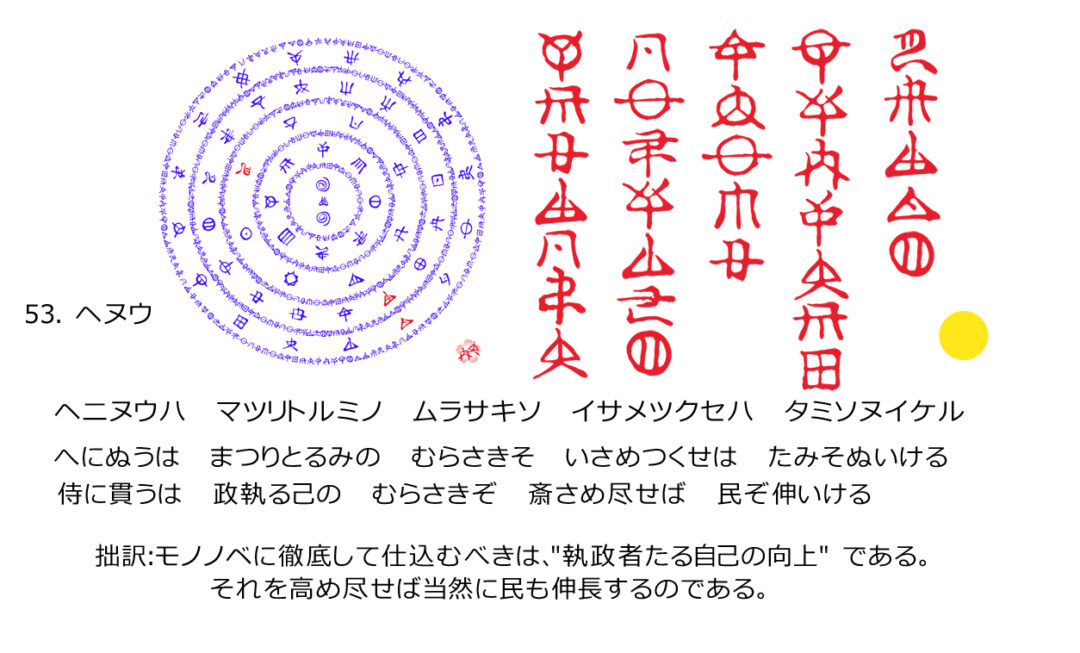

啓示: 根本から社会を築き上げる際、核となる思想や理想が人々に浸透し、その理解と賛同を得ることで、社会全体が発展していくという啓示です。執政者やリーダーが自らの向上に努め、その理想を実現することで、民も自然と成長し、社会が繁栄することを示しています。

意味: 社会や組織の基盤をしっかりと築き上げ、そこから発展していくことを指します。リーダーや執政者が自らを高め、その思想や理念を広めることで、人々がそれに賛同し、社会全体が成長していくことを表しています。これには、核となる思想が人々に理解され、その理想が共有されることが重要です。

関連:

- 基盤の重要性: 社会や組織の発展には、しっかりとした基盤が必要です。リーダーや執政者がその基盤を築き、そこから発展させていくことが求められます。

- 理想の浸透: 理想や思想が人々に理解され、賛同を得ることで、社会全体が共に成長していくことが可能になります。特に、リーダーシップがこのプロセスにおいて重要な役割を果たします。

- 報恩と国家建国の理念: 社会や国家を支えるために、一般の国民が報恩の心を持ち、その理念に基づいて共に歩むことが大切です。

「へぬう」は、社会や組織を土台から縫い上げ、発展させるためのプロセスを象徴しています。リーダーや執政者が自らを高め、その理想を広めることで、人々が賛同し、社会全体が成長していく姿を示しています。

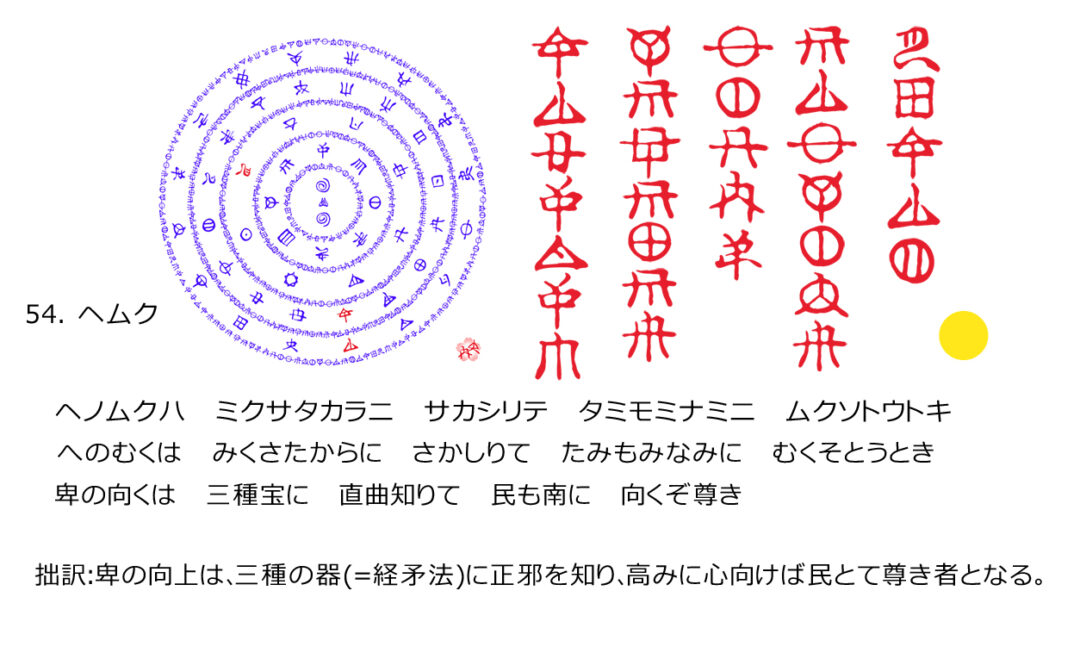

啓示: 社会や組織の中での方向性を示し、人々が一丸となって目指すべき理想や目標を示しています。卑しき心を高みに向け、三種の宝(ミクサタカラ)に象徴されるような正しい価値観に基づいて行動することで、個人も社会全体も尊い存在となり、共に栄えることができるという啓示です。

意味: 「へむく」とは、社会や個人がどの方向に力を注ぐべきかを指し示す言葉です。三種の宝(タマ、カカミ、ツルギ)に象徴されるような正しい価値観や精神に基づいて行動し、その方向に全力を注ぐことで、人々はより高みに達し、社会全体が繁栄することを意味します。

関連:

- 三種の宝(ミクサタカラ): タマ(魂・精神)、カカミ(鏡・真理)、ツルギ(剣・正義)の三つは、国家や社会を支える根本的な価値観を象徴しています。これらを基にして行動することが、社会の安定と繁栄につながります。

- 方向性と力の注ぎ方: 個人や社会がどの方向に向かって努力を注ぐべきかを示し、正しい価値観に基づいて行動することで、全体が調和し、繁栄することができます。

- 互恵の精神: 「トのヲシテ」という理念が示すように、相互に助け合い、共に成長していくことが大切です。これが社会全体の繁栄につながる鍵となります。

「へむく」は、個人や社会が目指すべき方向性を示し、その方向に全力で取り組むことの重要性を強調しています。三種の宝に象徴される正しい価値観に基づいて行動し、その結果として社会全体が尊く、繁栄することができるという教えです。

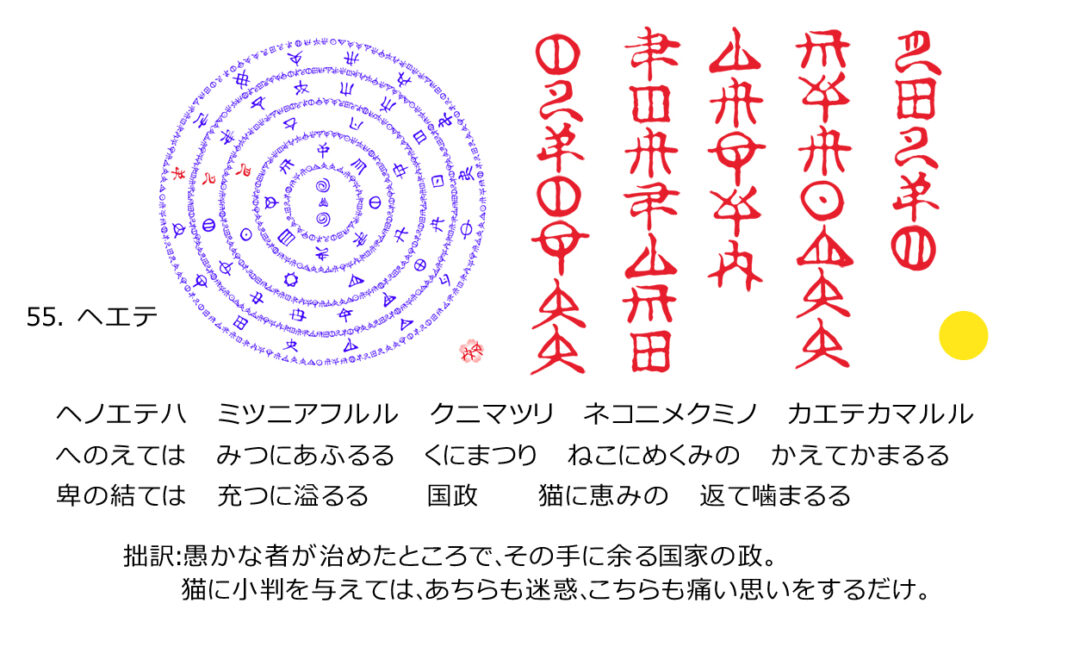

啓示: 過剰な恩恵や親切がもたらす逆効果を示しています。過剰な水が植物を腐らせるように、過度な恩恵や親切心が人の心や性根を腐らせることがあるという啓示です。

意味: 物事が過剰になりすぎた結果として、逆効果を生み出すことを意味します。たとえ良かれと思って与えたものであっても、それが過剰であると相手にとって迷惑になり、ひいては自分にも悪い結果が返ってくることがあります。国家運営や日常生活においても、過度の保護や恩恵は、受け手の自立心を奪い、最終的には社会の退廃や個人の退化につながるという教えです。

関連:

- 過剰の弊害: 物事を過度に与えることの弊害を示しており、水の与えすぎが植物の根を腐らせるように、過剰な恩恵や親切が逆効果を生むことを警告しています。

- 国家運営の注意点: 国家運営においても、過度の保護や施策が国民の自立心を損ない、社会全体の退化を招く可能性があります。適度なバランスを保つことが重要です。

- 猫に小判: 価値を理解しない者に過剰なものを与えることの無意味さ、さらにはそれが返ってくるリスクを表しています。

「へえて」は、適度なバランスを保つことの重要性を強調し、過剰な親切や恩恵がもたらす負の側面に気をつけるようにという教えを含んでいます。与えることは大切ですが、その過剰が逆効果を生むことがあることを忘れずに、適切な判断をすることが求められます。

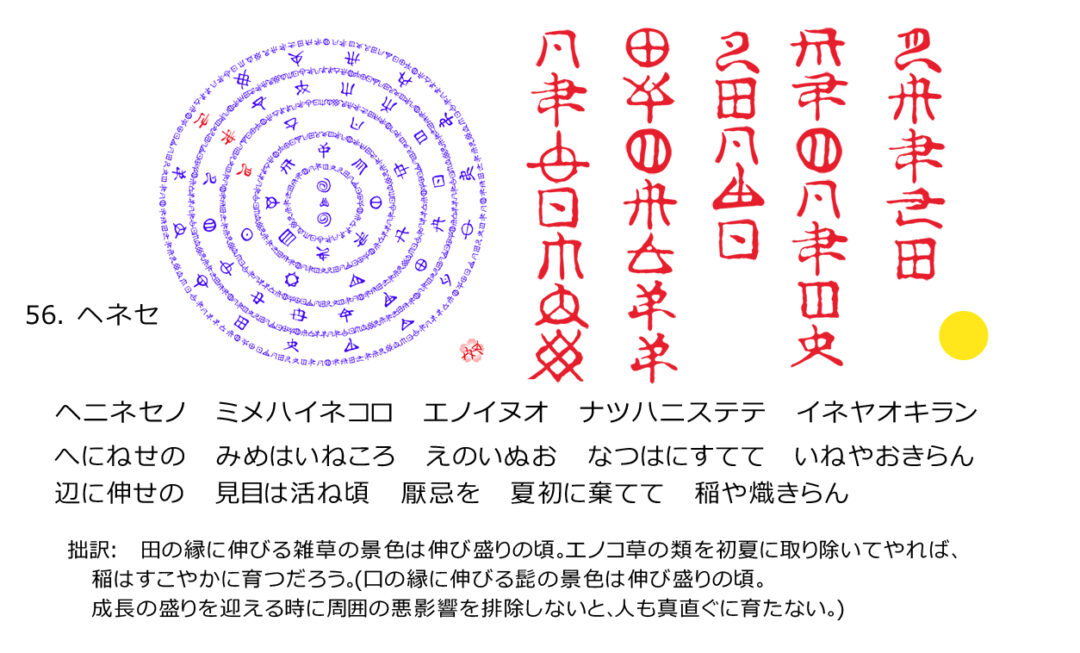

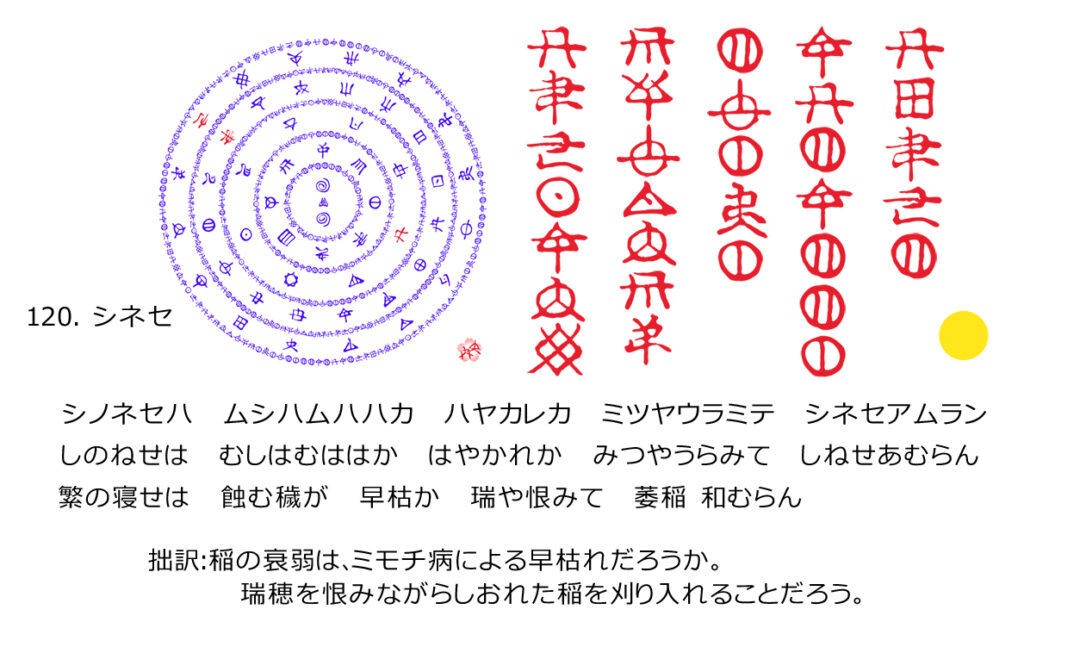

啓示: 順境の時期に将来の困難に備えることの重要性を示しています。物事が順調な時こそ、将来の困難に対して準備を整えることが大切であり、備えがあれば憂いが少なくなるという啓示です。

意味: 田の縁に伸びる雑草を取り除くことで、稲が健やかに育つように、成長の盛りを迎える時に周囲の悪影響を排除することを意味します。人の成長にも通じるところがあり、環境を整え、悪影響を排除することで、健全な成長を促進することができると示唆しています。

関連:

- 備えの重要性: 順境にある時こそ、将来の困難に備えて準備をすることが重要です。冬に備えるために、夏の終わりに衣替えをするように、先を見据えた準備が必要です。

- 悪影響の排除: 成長を妨げる要因を取り除くことで、健全な成長が可能になります。これは、物理的な環境だけでなく、人間関係や精神的な環境にも当てはまります。

- 季節の移り変わり: 季節の変わり目に備えることも、生活の一環として大切です。気候が変わるときに適切な準備をすることで、快適に過ごすことができます。

「ねせ」は、物事が順調に進んでいる時こそ、未来に備えることの大切さを教えています。日常生活でも仕事でも、常に先を見据えた準備をすることが、成功や成長を支える基盤となるのです。

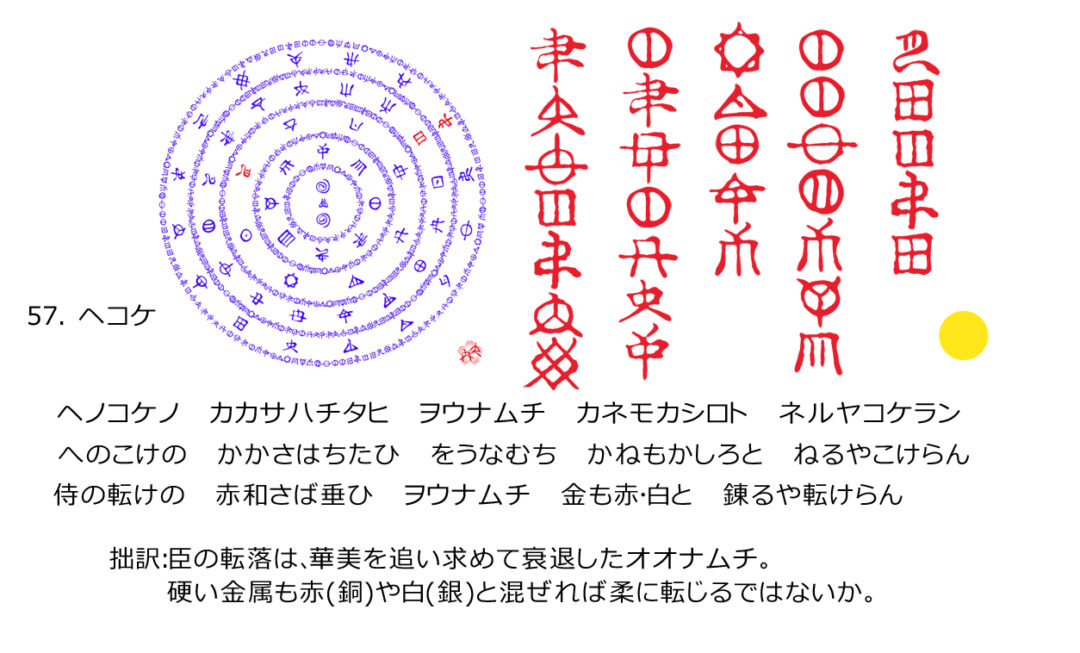

啓示: 部下の誤りが組織全体の混乱を招き、特に上司や指導者を軽んじる行いが組織や国家の存亡に関わる深刻な問題となることを示しています。

意味: 権力や地位を乱用し、上司や指導者を軽視する行動は、全体の秩序を崩壊させ、衰退の危機を招くことが強調されています。

関連:

- 社会的役割と秩序の重要性: 社会や組織において、各自が自分の役割を正しく理解し、それに従って行動することが求められます。特に、権限を持つ者はその権限を乱用せず、全体の秩序を保つことが重要です。

- 中央集権と秩序維持: 組織や国家の存続には、中央の権威が確立され、その権威が尊重されることが不可欠です。これが崩れると、全体の秩序が乱れ、重大な混乱を引き起こす可能性があります。

- オオナムチの事例: 歴史的には、オオナムチの行動が象徴するように、権力の乱用や越権行為がもたらす混乱と衰退が示唆されています。これは現代においても、組織や国家運営の重要な教訓となるものです。

「へこけ」は、組織や社会において、各自が自分の役割を理解し、それに忠実に従うことの重要性を強調しています。特に、上司や指導者を軽んじる行いがもたらす危機に対する警戒が必要であり、秩序の維持と全体の調和が求められることを教えています。

啓示: 組織や社会の土台が崩壊しつつあること、特に周囲の人々に不安や喪失感が広がっている際には、注意が必要であることを示しています。

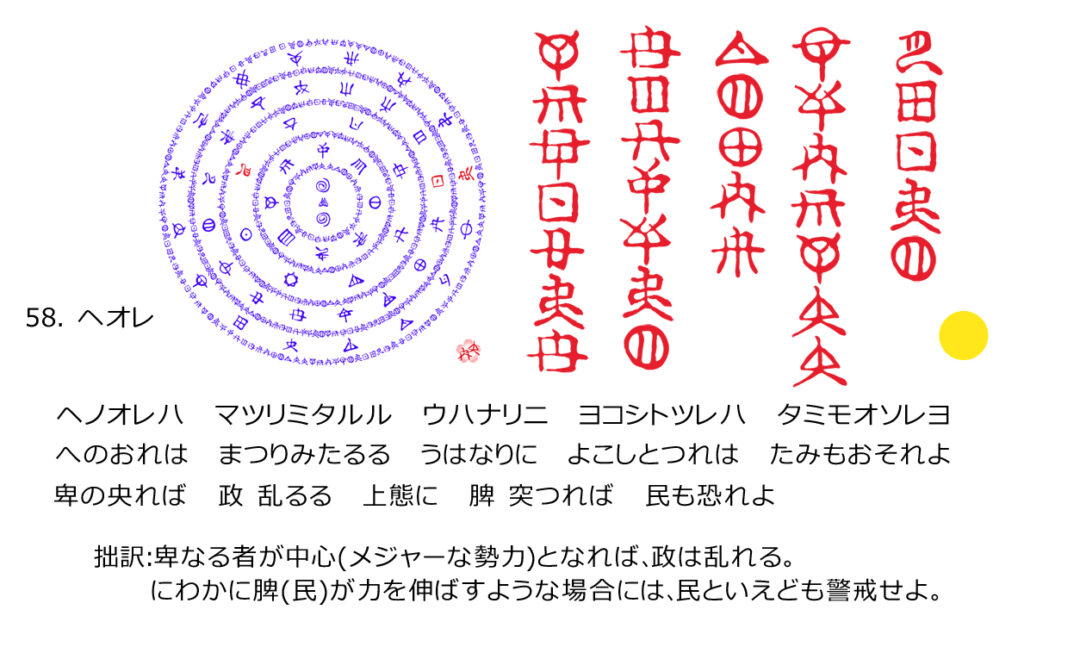

意味: 基盤が揺らぎ、社会や組織が危機に直面している状態を指します。特に、卑しい者や不適切な人物が中心的な立場に立つと、政(まつりごと)が乱れ、社会全体が不安定になることが強調されています。また、民衆の間での不満や恐れが表れ始めると、さらに注意が必要です。

関連:

- 土台の崩壊とその影響: 組織や社会の基盤が崩れると、全体に悪影響を及ぼし、特に不適切な人物が権力を持つと、政(まつりごと)が乱れる原因となります。このような状況では、周囲の人々に喪失感や不安が広がり、さらなる混乱を招くことになります。

- 社会的混乱と警戒の必要性: 組織や社会が乱れる兆しが見えたときには、特に警戒が必要です。周囲の人々が不安を感じ始めた時には、その兆候を見逃さず、適切な対応を取ることが求められます。

- 心の準備と対応: 「へおれ」の状況では、事前に心の準備を整え、さらなる困難に備えることが重要です。社会や組織の安定を維持するためには、適切な対策を講じることが不可欠です。

「へおれ」は、社会や組織の基盤が揺らいでいる時に、その状況に対する警戒と対応の必要性を強調しています。不適切な人物が中心に立つことで、組織全体が混乱し、さらに民衆に不安が広がる可能性があるため、特に注意深く対処することが求められます。

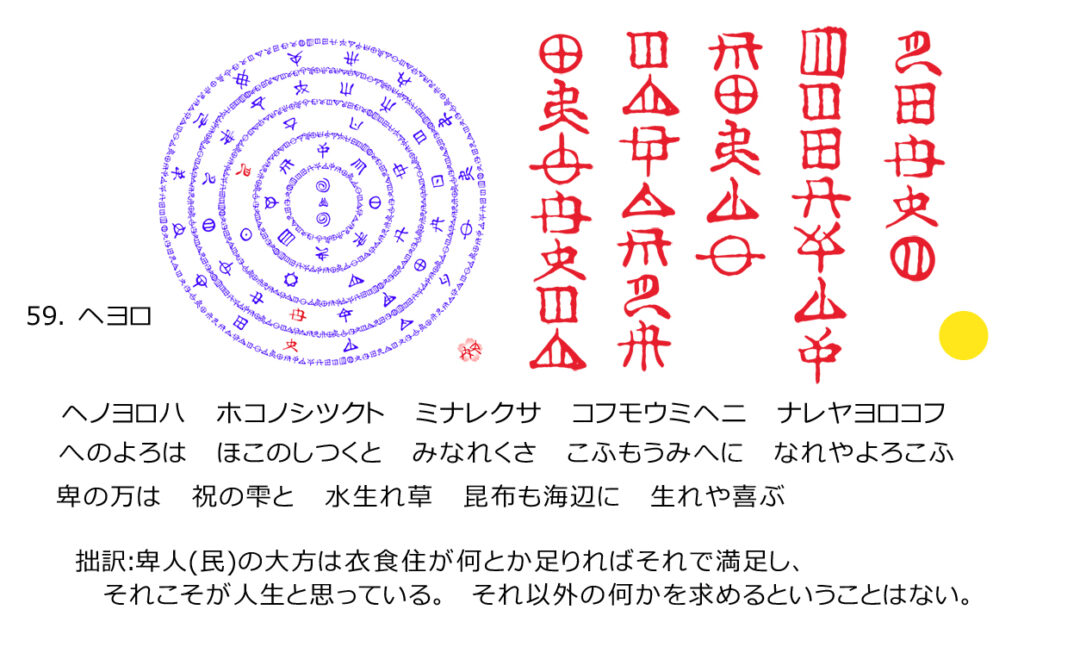

啓示: 権力や影響力を持つ者が、その力を人々の幸福や満足を実現するために使うことの重要性を示しています。特に、目下の人々からの喜びや感謝を得ることが、権力の本来の価値であると強調されています。

意味: 人々が基本的な生活必需品(衣食住)を満たすことで満足し、それが彼らの喜びとなることを指します。権力者や指導者が、その影響力を使って人々の生活を豊かにし、彼らからの喜びを得ることが大切であると解釈されます。

関連:

- 衣食住の重要性: 人々は、衣食住が基本的に満たされることで満足し、それが人生の喜びとなることが多いです。これを理解し、権力を持つ者は、まず人々の基本的な生活を安定させることに力を注ぐべきです。

- 権力と人々の幸福: 権力の本来の目的は、人々の幸福を実現することにあります。権力者がその力を正しく行使することで、周囲からの感謝と尊敬を得ることができるでしょう。

- 昆布の象徴: 昆布は、北の海辺で採れる貴重な食品であり、その姿形がツルギ(剣)のようで、病気を振り払う力があるとされていることから、権力の象徴とされています。権力もまた、恐ろしさだけでなく、人々の健康と幸福を守るものであるべきです。

「へよろ」は、権力や影響力を持つ者がその力を人々のために使い、彼らの幸福を実現することで、真の価値を発揮することを示しています。人々の基本的な生活が満たされることが彼らの喜びとなり、権力者に対する感謝や尊敬につながるのです。

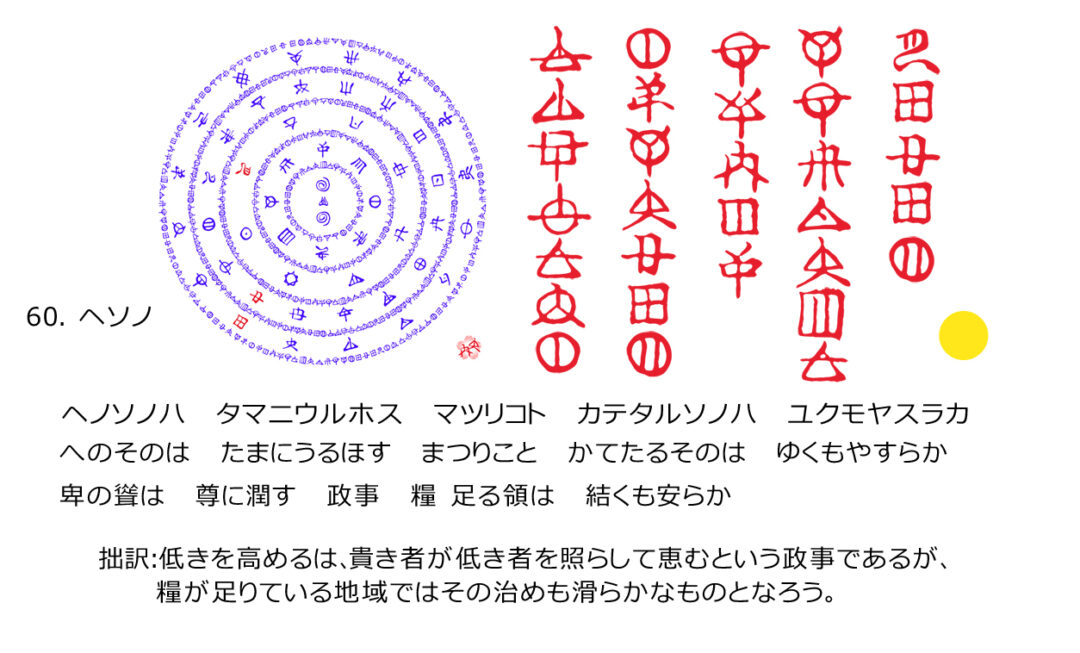

啓示: 貴き者が低き者を支え、照らし、恵むことで、社会全体が調和し、安定するという理想的な政治の在り方を示しています。これにより、地域や国全体が豊かで平和に保たれることが強調されています。

意味: 社会の中で低い立場にある者を高め、支える役割を持つ者が、彼らに恩恵を与えることを指します。特に、食糧や資源が豊かで満たされている地域では、こうした支援が円滑に行われることで、社会が安定し、平和が保たれるとされています。

関連:

- 相互互恵の精神: この項目は、社会全体が互いに支え合い、助け合うことで、より良い社会を築くという相互互恵の精神を強調しています。特に、資源が豊かであることがその前提となり、安定した統治が可能になります。

- 政事の理想: 政治において、貴き者が低き者を支えることは、理想的な統治の形であり、この理想が実現されることで、社会全体が平和で安定したものとなることが示唆されています。

- クニトコタチとミクサタカラ: この考え方は、初代クニトコタチの建国理念に基づいており、三種の神器(ミクサタカラ)に象徴される精神が根底にあります。特に、ヤサカニのマカリタマに表される「タマ」が、相互互恵の象徴とされています。

「へその」は、社会の上位にある者が、下位にある者を支え、互いに助け合うことで、全体の平和と安定が実現されることを示しています。豊かな資源や食糧が満たされている地域では、こうした相互支援がスムーズに行われ、結果として社会が調和し、安らかに保たれるのです。

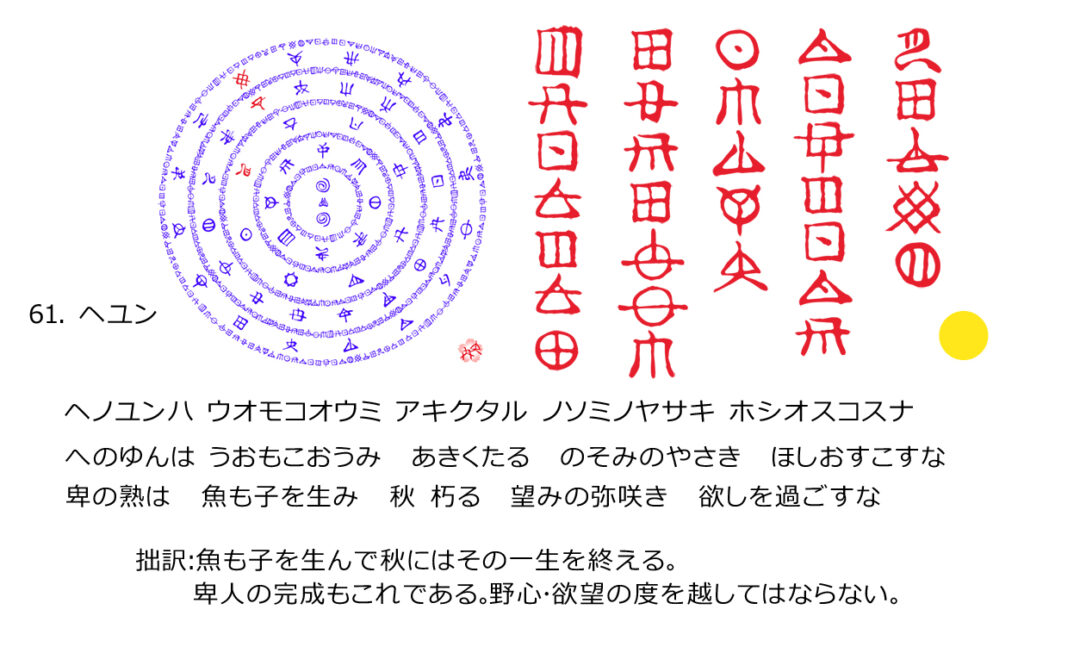

啓示: 物事の本質を見失わず、大きな目標に集中することの大切さを示しています。特に、細かい事柄に囚われずに進むことが重要であり、過剰な野心や欲望を戒めています。

意味: 秋に魚が子を生み、一生を終えるように、人もまたその生を全うする過程で、欲望や小さな事柄に囚われることなく、目的を達成することが求められます。小さなことに囚われすぎると、重要な目標が見失われてしまうため、効率的に物事を進めることが大切です。

関連:

- 野心と欲望の節度: この項目は、野心や欲望が過剰になることを戒めています。何事も度を超えると、かえって害になるという教えが含まれています。

- 大目標の優先: 物事を進める上で、全体を見渡して大きな目標を優先することが強調されています。小さな問題に囚われると、全体の目的を達成することが難しくなるため、重要なことに集中する姿勢が求められます。

- 秋と鮎の例え: 鮎が秋に子を産み、生命を終える様子が、人の生き方に例えられています。重要なことは生命の本質を全うすることであり、些細な事柄に気を取られないようにすることが示唆されています。

「へゆん」は、野心や欲望の過剰を避け、人生の大きな目標に集中することの大切さを説いています。細かい問題に囚われず、全体の目的を見据えて進むことが求められます。秋に鮎が生命を全うするように、私たちもまた、大事を優先し、目的を達成することに努めるべきだと教えています。

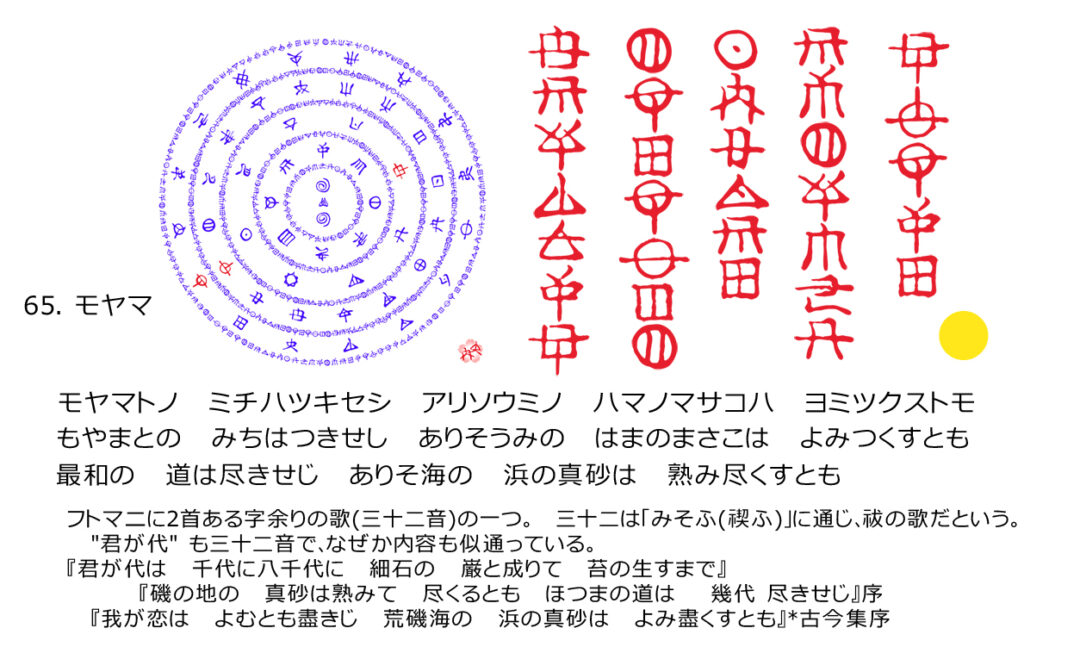

啓示: 困難な状況においても、他者の幸せを願い、祈り続けることで最終的に成功を収めることができることを示唆しています。誠実な心と純粋な願いが、やがて自分にも他者にも大きな恵みをもたらすという教えです。

意味: 困難な状況にあっても誠実さと他者への配慮を忘れない姿勢を象徴しています。オホナムチ(オオナムチ)のように、一時的に地位や富を失っても、他者の幸福を願い続けることで、再び成功を掴むことができるという意味が込められています。特に、自分の利益よりも他者の幸福を優先することで、最終的には自分にも大きな恵みが返ってくるという教訓を含んでいます。

関連:

- 他者への奉仕と誠実さ: オホナムチは自らの困難な状況にもかかわらず、他者への奉仕を続けたことが強調されています。誠実な心と他者への奉仕が、最終的に自分にも良い結果をもたらすという教えが含まれています。

- 再生と成功: オホナムチが困難を乗り越え、新たな国を得るまでの過程は、人生の再生と成功を象徴しています。どのような困難に直面しても、純粋な願いと努力があれば、再び成功を掴むことができることを示しています。

- 無私の奉仕: 他者への奉仕を優先しすぎると、自分が犠牲になることもあるという警告も含まれています。しかし、オホナムチのように、無私の奉仕を続けることが結果的には大きな成功をもたらすという点が重要です。

「へつる」は、困難な状況でも誠実さと他者への配慮を忘れずに生きることの大切さを教えています。オホナムチの姿勢を模範とし、他者の幸せを祈り続けることで、最終的には自分にも大きな成功が訪れることを示唆しています。他者への奉仕がもたらす相互の幸せを強調する教えです。

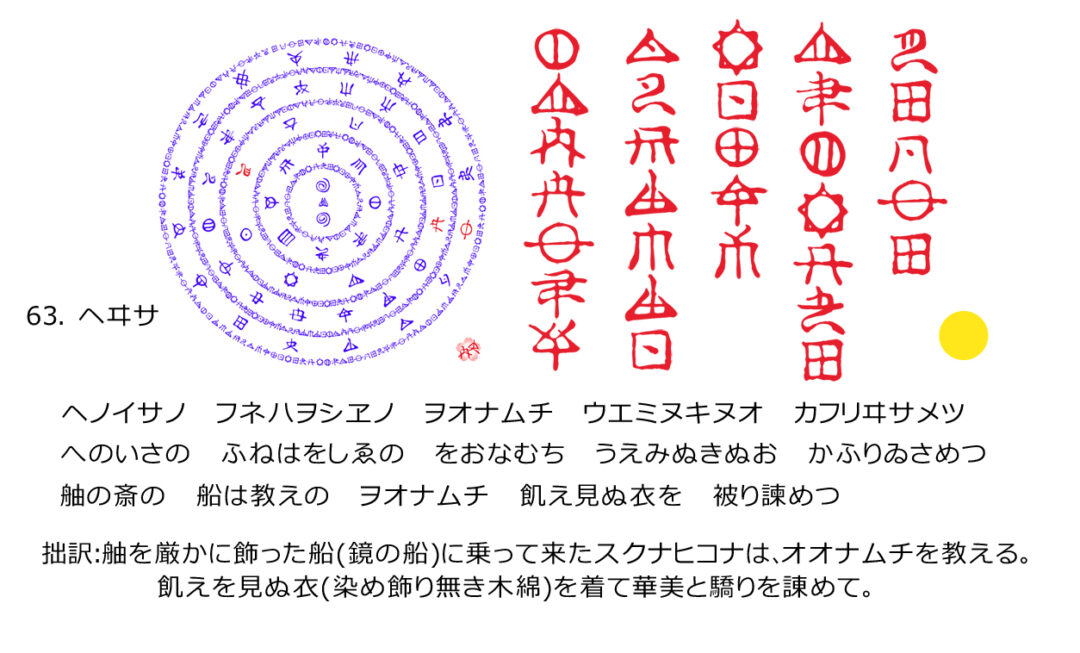

啓示: 華美や驕りを戒め、謙虚さを保つことの重要性を示しています。また、指導者が持つべき謙虚な心構えと、その教えが他者にも伝わり影響を与えることを強調しています。

意味: 飢えや見た目にとらわれず、質素で謙虚な姿勢を保つことを象徴しています。特に、オオナムチが華美や驕りを諌められ、指導者としての道を正されるという意味が込められています。スクナヒコナがオオナムチを教え導くことで、指導者がどのような心構えであるべきかを示唆しています。

関連:

- 謙虚さと質素な生活: 舳を飾った船でスクナヒコナが現れ、オオナムチに謙虚さと質素な生活を教えるというストーリーは、指導者が誇り高ぶることなく、常に謙虚であるべきことを示しています。

- 教えと導き: オオナムチがスクナヒコナから教えを受けることで、指導者としての正しい道に戻るという要素があります。指導者は、他者からの教えを受け入れる謙虚さを持つことが重要であると示されています。

- 国家の安定: オオナムチが朝廷を軽んじることに対して、クシヒコが諫めを入れることで、国家の安定を図るという要素もあります。指導者が正しい判断を下し、国家の安定を維持することが重要であるとされています。

「へゐさ」は、華美や驕りを戒め、謙虚さを保つことの重要性を強調しています。スクナヒコナによる教えを通じて、指導者としての正しい心構えが伝えられ、国家の安定と指導者の役割がどのようにあるべきかを示しています。謙虚さを持ち続けることで、他者にも良い影響を与え、社会全体が安定するという教えです。

啓示: 物事を慎重に進めることと、周囲とのつながりを大切にしながらも、必要なときには決断を下して前進することが求められるという教えです。

意味: 慎重さと決断力、または公職などの責任を意味します。この節では、クシヒコが父の間違いを諫めるものの、理解されずに一時的に身を引く様子が描かれています。しかし、その後、さらに高い地位に就くことで、慎重な判断と決断がいかに重要であるかを示しています。

関連:

- 公職や責任: クシヒコが国家の枢要な地位を得るも、父の過ちに気づき、それを諫めることができる責任感を持っていたことが強調されています。

- 慎重な判断: クシヒコが一時的に身を引いて釣り三昧の日々を送りながらも、最終的にはさらに高い地位に就くことができたのは、彼の慎重な判断力と決断力によるものです。

- 決断と進展: 「ナワ」はつながりや公職を示し、「へなわ」はそのつながりを大切にしながらも、適切な判断を下して前進することの重要性を表しています。

「へなわ」は、慎重さと決断力、そして責任感の重要性を強調しています。クシヒコの例を通じて、公職や責任を持つ者がいかに慎重に物事を進め、必要なときには決断を下して進むべきかが示されています。この教えは、現代においてもリーダーシップや自己管理の重要な要素として受け継がれるべきものです。

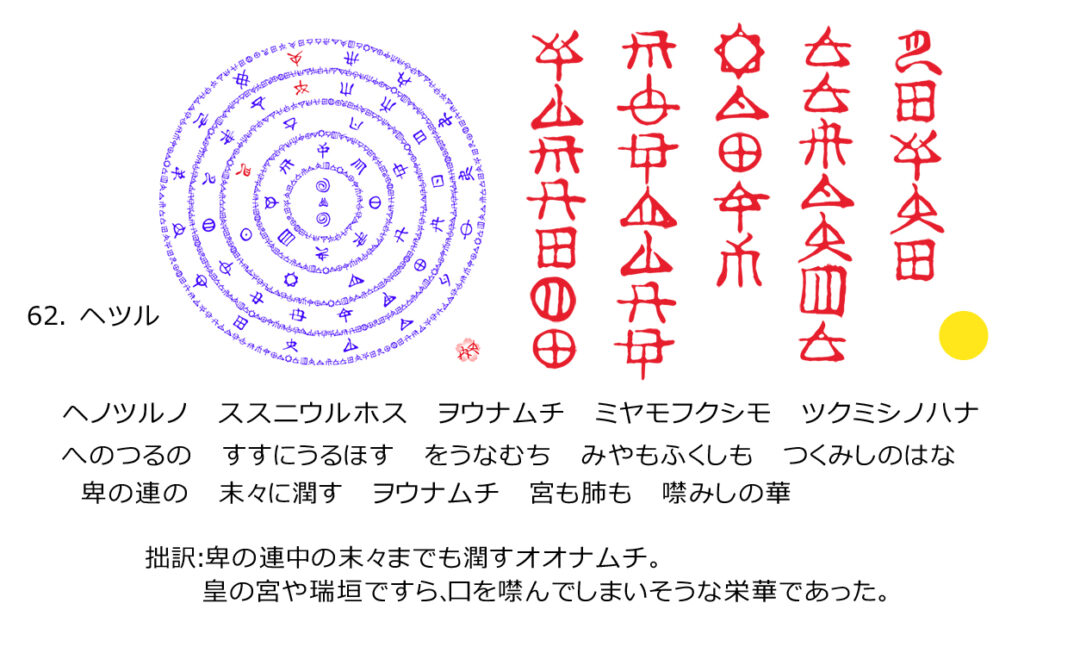

啓示: 大和の道、すなわち日本の精神的な道のりや教えは無限であり、尽きることはないという真理を示しています。たとえ浜の砂を数え尽くすことができても、この道の奥深さは尽きることがありません。

意味: 大和の道の無限の広がりとその奥深さを強調しています。これは、日本の伝統的な精神や価値観が非常に豊かで、いくら探求しても尽きることのないものであることを表しています。この道は、縄文時代から続く「トのヲシテ」の理念、すなわち相互互恵による相乗効果を基盤としたものです。

関連:

- 「君が代」との類似: この詩は「君が代」の歌詞と似ており、いずれも無限の繁栄と永続性を祈る内容を持っています。

- 大和の道: 日本の古代から続く精神的な道のりであり、相互互恵と共に歩むことが求められる。

- 永続性と普遍性: 大和の道は時代を超えて続くものであり、その教えは永遠に失われることなく、後世に伝えられていく。

「もやま」は、大和の道の無限性とその深遠な教えを象徴しています。この「トのヲシテ」の教えは、日本の建国の精神であり、相互互恵によって発展してきた理念を象徴しています。この道を歩み続けることの重要性を説いています。

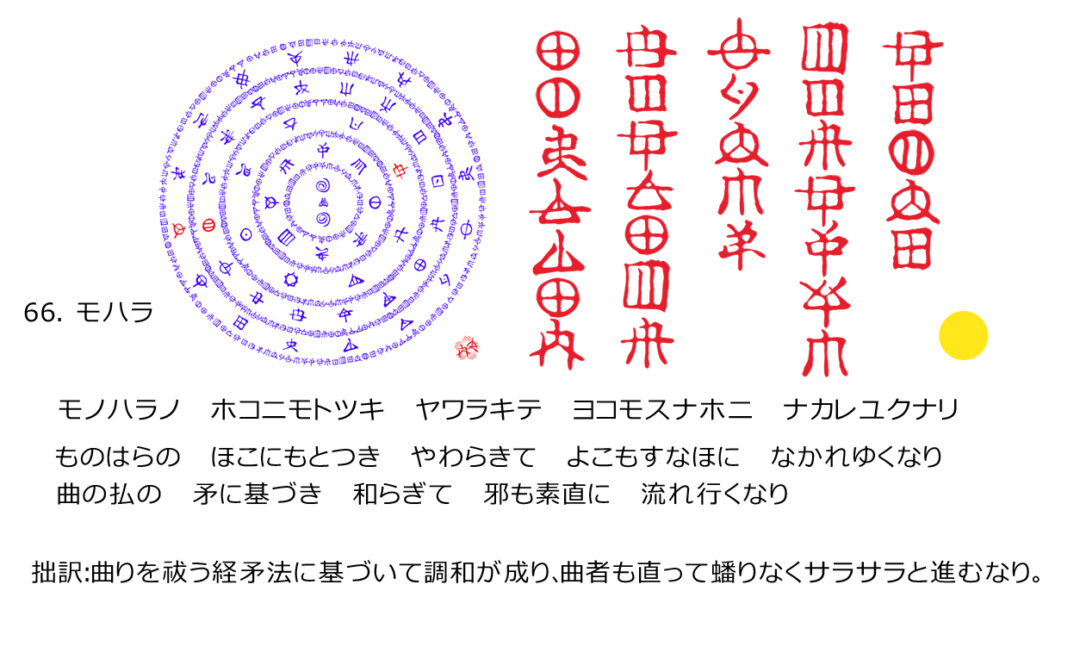

啓示: 他人を傷つける行為や不正は、最終的に法の裁きに遭い、正されるという教えです。法(経矛法)に基づく正義が厳格に貫かれ、悪事は必ず取り締まられるというメッセージが含まれています。これは、悪事を避け、正しい行動を取ることの重要性を強調しています。

意味: この詩は、悪事が正され、社会の秩序が守られることを表しています。正義や法は、社会の安定と平和を保つために機能し、不正を排除する役割を果たします。悪事を行う者が必ず法に基づいて裁かれることで、社会全体が和らぎ、調和が生まれるという意味合いがあります。

関連:

- 経矛法: 社会の秩序を保つための法や正義の象徴。これに基づいて不正が裁かれることは、古代から現代まで一貫して重要視されています。

- 正義の貫徹: 悪事を見過ごさず、法に基づいて正しく裁くことが、社会全体の安定と調和をもたらす。

- 自己の反省と改善: 他人を傷つける行為を戒め、自己の行動を見直すことで、正しい道を歩むことができるという教え。

「もはら」は、正義や法に基づいて悪事が裁かれ、社会が平和と調和を取り戻すことを強調しています。悪事を避け、正しい行動を取ることが、個人の幸福と社会の安寧に繋がるというメッセージが込められています。また、他人を騙すことなく、自己の行動を正すことが大切であると教えています。

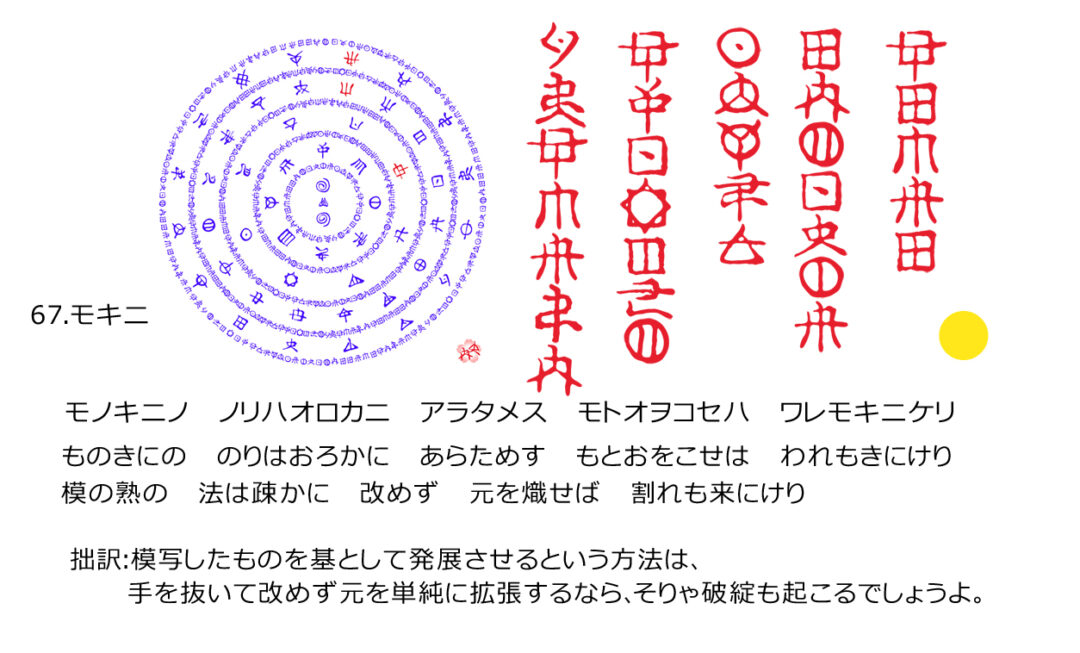

啓示: 根本的な法や憲法を安易に変えてはならないという警告です。基盤が揺らぐと、社会や組織に割れや分裂が生じる危険性が高まります。基礎となる部分をしっかりと守り、安定させることが大切です。

意味: 「もきに」という言葉は、「割れ」や「崩れ」を象徴しています。これは、法や規範の基盤を無視したり、改めずに放置すると、社会や組織全体に悪影響を及ぼし、最終的には崩壊する可能性があることを示しています。基本的な価値観やルールを見直し、守ることの重要性が強調されています。

関連:

- 自然の摂理: 人間は生まれ、やがて死を迎えるという自然の摂理を受け入れ、その中で自分が残せるものを考える必要があります。

- 安定と継続: 社会や組織の安定と継続は、基盤がしっかりと守られていることに依存します。これを無視すると、全体が揺らぎ、崩壊に至る可能性があることを示唆しています。

- 歴史と伝統: 歴史や伝統が大切にされる背景には、これらが社会の基盤を支える役割を果たしているからです。軽々しく変更することは、その基盤を脅かすことになります。

「もきに」という言葉は、社会や組織において基盤を守り、安定を図ることの重要性を教えています。根本的な法や規範を軽んじず、しっかりと守ることで、長期的な安定と繁栄が保たれることを示唆しています。

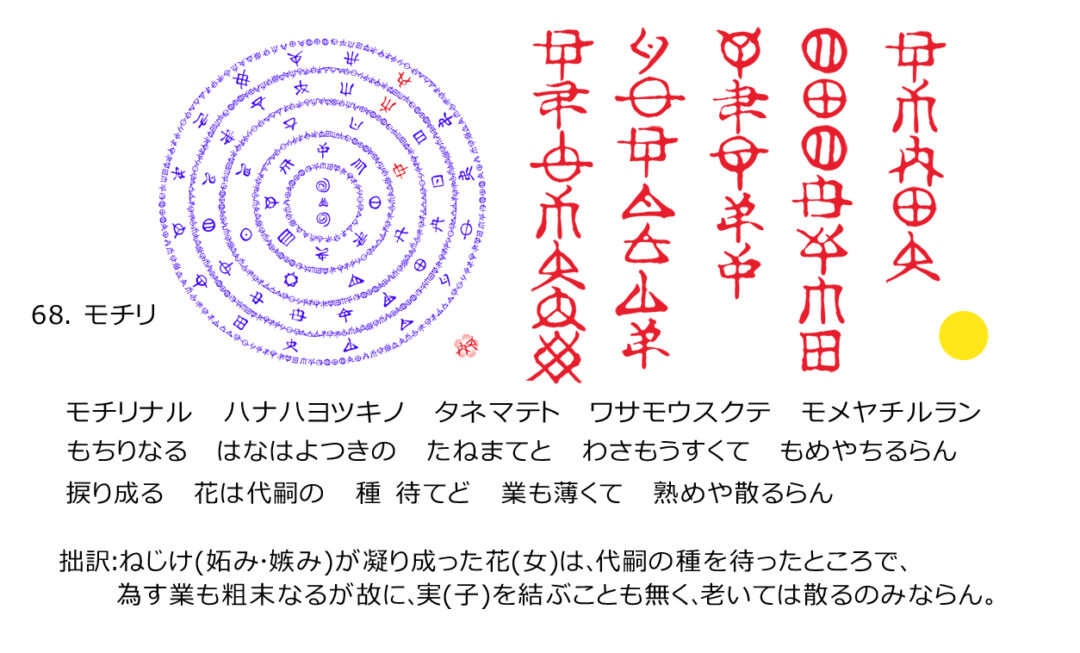

啓示: 縮小や停滞の方向に向かうと、問題が発生しやすくなるという警告です。逆に、発展や前進の方向に心を向けることで、良い循環が生まれ、問題が解決される可能性が高まります。大きな流れを見極め、その流れに乗ることが大切です。

意味: 「もちり」という言葉は、「捩じれる」や「縮む」という意味を含んでいます。これは、物事が発展せず停滞し、逆に縮小する方向に向かうと、問題や摩擦が増えることを示しています。特に、世継ぎの誕生が遅れたり、期待された成果が得られない場合、社会や家庭内で不満や不安が生じやすいことを示唆しています。

関連:

- 世継ぎの誕生: 未来に向けた希望や発展の象徴としての世継ぎの誕生が遅れることは、家族や社会にとって不安の種となりやすいです。

- 前進と停滞: 物事が停滞すると、問題が積み重なりやすくなり、逆に発展や成長を目指すことで、物事がスムーズに進む可能性が高まります。

- 心の向き: 心が発展や成長に向かっていると、良い方向に進む力が働き、逆に縮小や停滞に向かうと問題が生じやすいことを示しています。

「もちり」という言葉は、物事が停滞し、縮小する方向に向かうと問題が発生しやすくなることを警告しています。発展や前進の方向に心を向けることで、問題を解決し、良い循環を生み出すことができると示唆しています。大きな流れを見極め、その流れに乗ることが重要です。

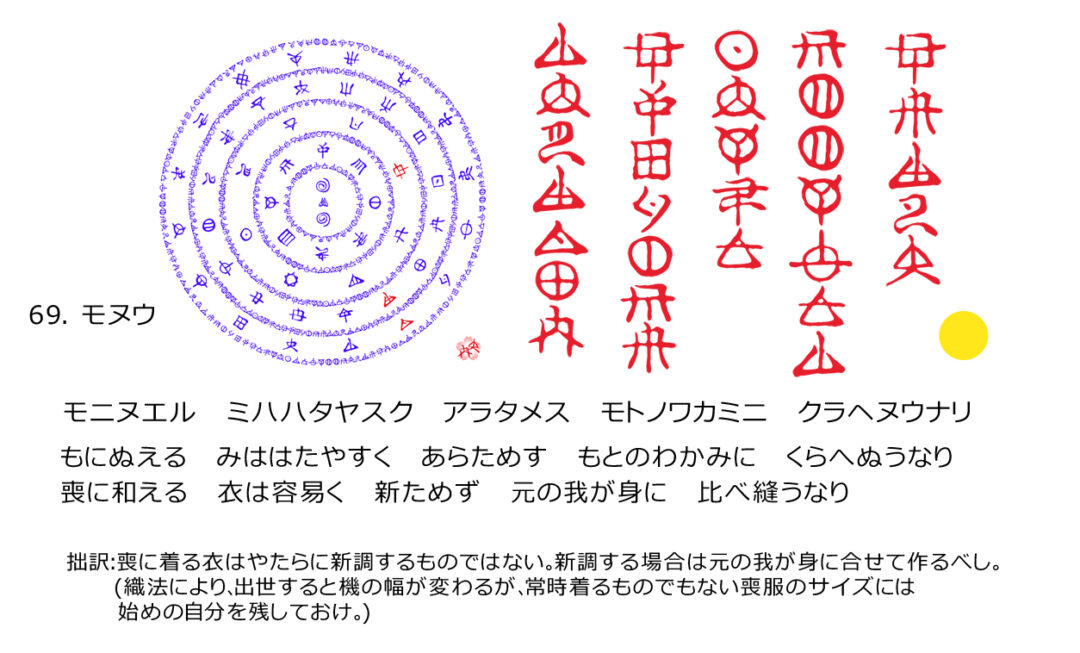

啓示: 先祖から受け継いだ命を大切にし、今の自分が繋がっていることを意識しなさい。人の本質は生まれ、そして亡くなることであり、その過程でどのように生き、誰に感謝するかが重要です。

意味: 「もぬう」という言葉は、縫い合わせるという意味を含み、命や縁を紡いでいくことを象徴しています。これは、人生において、先祖や両親から受け継いだ命を繋ぎ、現在の自分を築いていくことの大切さを示しています。また、喪に服する際の衣服選びは、先祖への感謝や敬意を表す行為であり、華美に飾ることなく、謙虚な心でいることが求められます。

関連:

- 先祖からの命の継承: 命は先祖から受け継がれたものであり、その繋がりを自覚し、大切にすることが必要です。

- 喪に服する: 喪に服する際の衣服選びは、先祖への感謝や敬意を表す象徴的な行為であり、過度に華美にすることは控えるべきです。

- 命と魂の結びつき: 命は魂(タマ)と生命維持の働き(シヰ)の結びつきであり、この結びつきが人の命を形作っています。この結びつきを大切にし、命を繋いでいくことが重要です。

「もぬう」という言葉は、命や縁を紡ぎ、先祖や両親から受け継いだものを大切にして生きることの重要性を示しています。華美に飾ることなく、謙虚な心で感謝の気持ちを持ちながら、命の繋がりを意識して生きることが求められます。

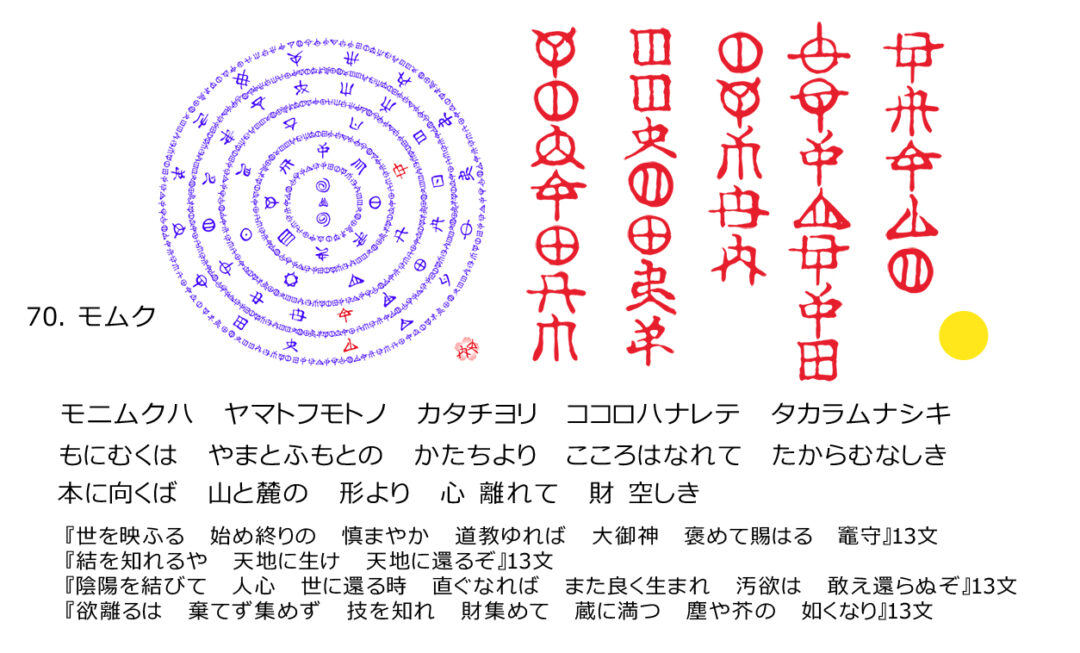

啓示: 国家や社会における役割や立場は、常に変わることがあるが、その中でも大切にすべきは人と人との間にある思いやりや信頼です。形や地位よりも心が離れてしまえば、得られるものは空虚であり、何の価値もありません。

意味: 「もむく」という言葉は、本来あるべき姿や、根本に立ち返ることを意味します。どんなに高い地位や富を得ても、心が離れてしまえば、その価値は空しいものです。特に、日本という国家の歴史と伝統に立ち返り、その精神を忘れないことが重要です。互恵関係を大切にし、相手を思いやる心がなければ、真の豊かさは得られないという教えです。

関連:

- 国家と個人の関係: 日本の歴史や文化に根ざした価値観を忘れず、個々の役割を果たしながらも、全体の調和を大切にすることが求められます。

- 形よりも心: 形や外見に囚われず、心の繋がりを重視することが、真の価値を生み出す基盤となります。

- 相互の互恵関与: 人と人との関係において、お互いに寄与し合うことで、より大きな成果が得られます。これが個人と社会、国家にとっての真の財産となります。

「もむく」という言葉は、人としての本来の姿に立ち返り、形や外見ではなく、心の繋がりを重視することの大切さを説いています。特に日本という国家の伝統や精神を忘れず、互いに寄与し合うことで、真の豊かさと価値が生まれることを教えてくれる言葉です。

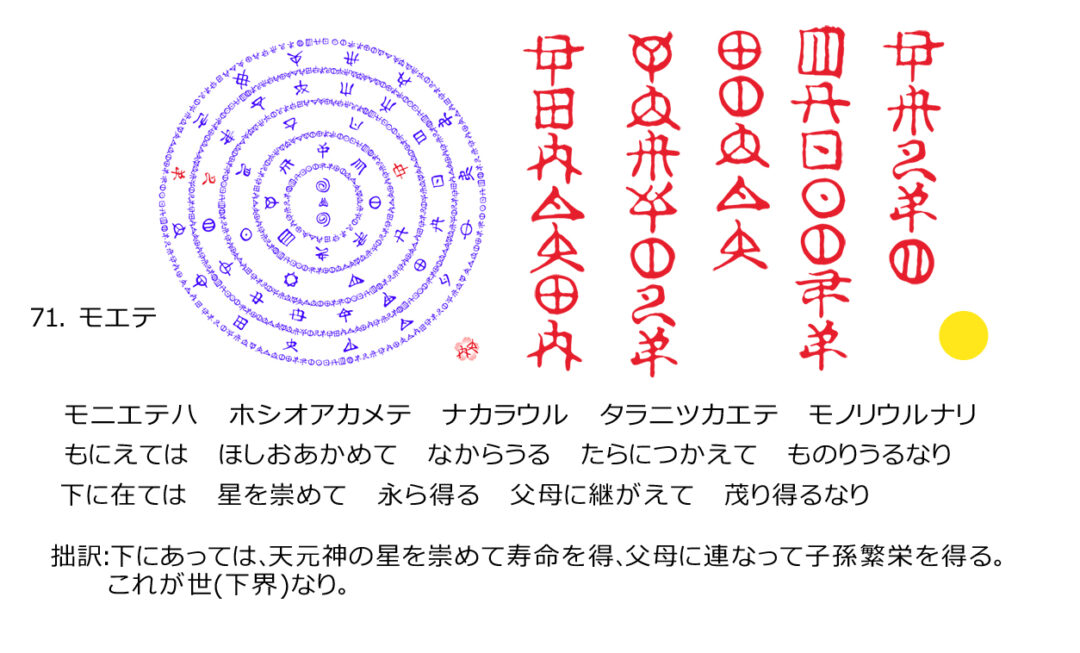

啓示: 遠い先祖を敬い、星々に祈りを捧げることで、天からの寿命を授かり、両親に尽くし仕えることで地の加護を得ることができる。現世において、長く生きるためには、目に見えない力に感謝し、今いる父母を大切にすることが重要です。

意味: 「もえて」という言葉は、星や先祖を崇めることで天からの祝福を受け、また両親に仕えることで地の恩恵を受けることを示しています。遠い祖先から受け継がれた命を大切にし、今を生きる両親を敬うことで、人は成熟し、成功や幸せを得ることができるという教えです。

関連:

- 先祖崇拝と寿命: 先祖を崇めることは、天からの祝福を受けるための重要な要素であり、長寿や繁栄をもたらします。

- 両親への感謝: 現世において、最も身近な先祖である両親に感謝し、尽くすことが、地の恩恵を受ける道です。

- 魂と身体の関係: 人の命や身体は、遠い先祖からの恩恵によって形成されており、その積み重ねが今の自分を作り上げています。

まとめ: 「もえて」という言葉は、天と地からの恩恵を受けるために、先祖を崇め、両親に仕えることの重要性を説いています。遠い祖先から受け継いだ命を大切にし、今の両親を敬うことで、人は成熟し、成功や幸福を手に入れることができるという深い教えが込められています。

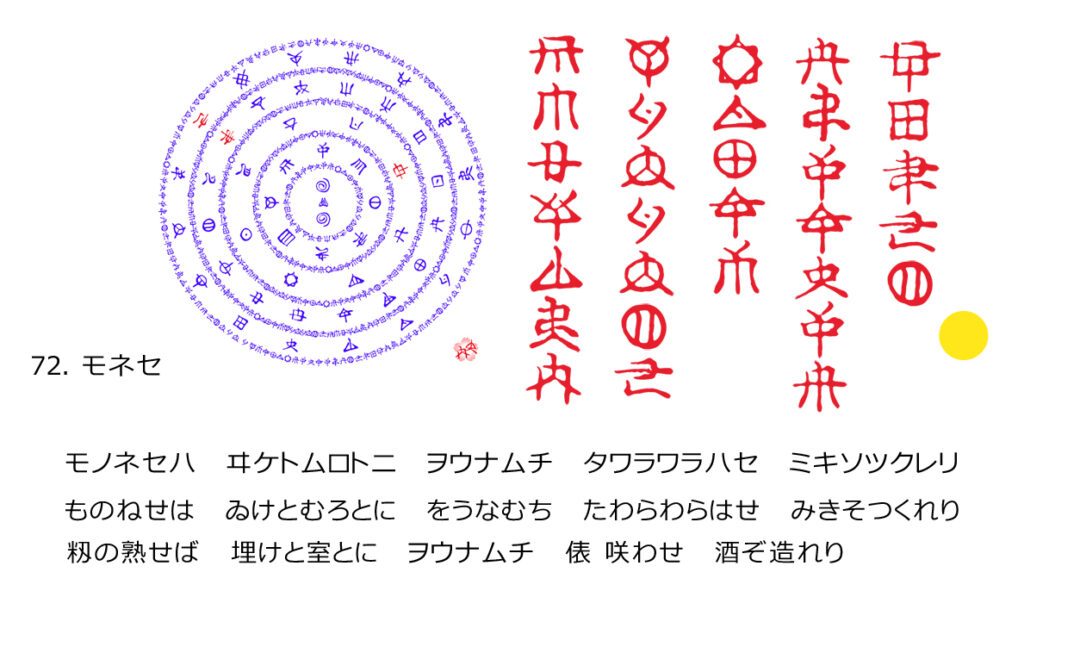

啓示: 良い環境の中で辛抱強く熟成を待つことが重要である。オオナムチが酒を醸したように、焦らずに待つことで、結果が実を結ぶ。

意味: 「もねせ」という言葉は、籾(もみ)が熟成するのを待ち、適切な環境(桶や槽)で発酵させることを示しています。これにより、酒のように豊かな成果が得られるという教えです。辛抱強く待つことの大切さを説いており、結果を焦らず、環境を整えてじっくりと成長を待つことが成功への道であると示唆しています。

関連:

- 熟成と環境: 成功や成果は、適切な環境と辛抱強い努力の積み重ねによって得られるものです。オオナムチが酒を醸す際にタワラを積み上げ、時間をかけて熟成を待ったように、結果が実るまでの過程を大切にすることが重要です。

- 忍耐の価値: 辛抱強く待つことは、時に難しいことですが、その先には豊かな実りが待っていることを教えてくれます。焦らずに、じっくりと育む姿勢が求められます。

- オオナムチの教え: オオナムチが、酒を醸すために必要な環境を整え、忍耐強く待つ姿勢は、成功を目指す上での模範となるべきです。

「もねせ」は、成果を焦らずに待つことの重要性を示しています。適切な環境を整え、辛抱強く待つことで、豊かな結果が得られるという教えです。オオナムチの例に倣い、環境を整え、じっくりと育てる姿勢を持つことが、成功への鍵であることを強調しています。

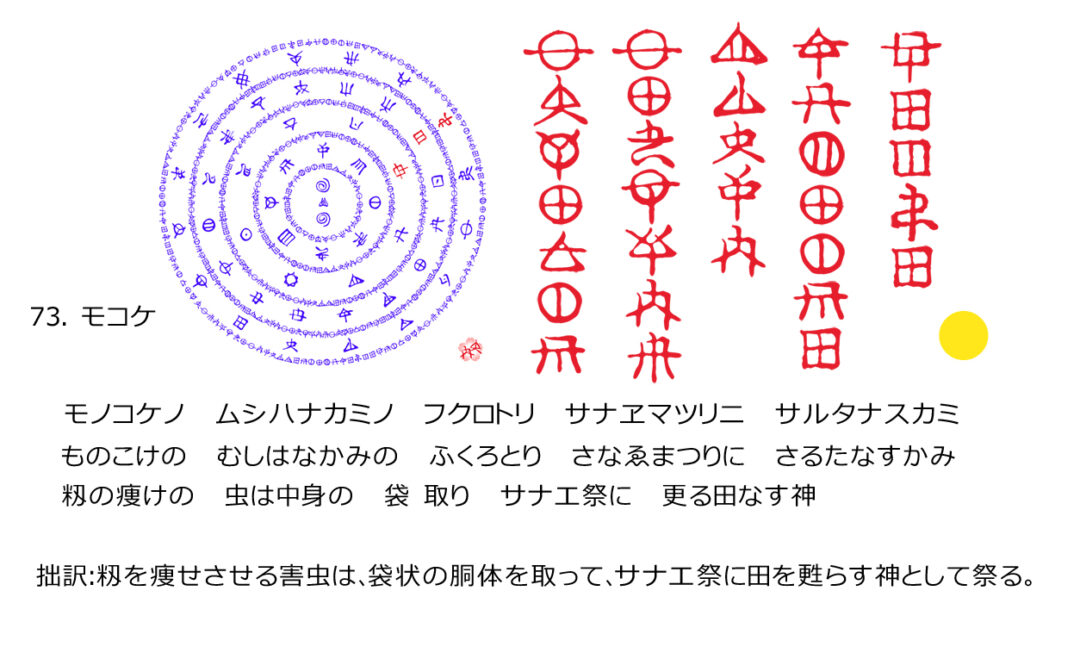

啓示: 中身が食い尽くされることに注意せよ。外見からは分からなくても、内部から浸食されることがある。早めの対応が重要であり、手遅れになる前に対策を講じるべきである。

意味: 「もこけ」という言葉は、籾(もみ)の中身が痩せ細り、内部が食い荒らされてしまうことを意味します。これは、外見は正常に見えても、内側から少しずつ悪影響を受けている状況を表しています。放置しておくと、最終的には中身がすべて失われ、回復が困難な状態になることを示唆しています。

関連:

- 早期対策の重要性: 「もこけ」は、早い段階での予防と対応がいかに重要であるかを強調しています。害虫や内部の問題に気づかずに放置していると、手遅れになり、回復が難しくなる可能性が高いです。

- サナエマツリと農耕儀式: サルタヒコが早苗の時期に行った「サナエマツリ」は、農作物を守るための重要な儀式です。これにより、内部からの侵食や害虫の被害を防ぐことができるとされています。このような儀式や対策が、農耕や仕事の現場での問題を未然に防ぐ役割を果たします。

- 現代への教訓: 現代においても、新入社員の教育や早期のリスク管理に通じる教えとして、「もこけ」の概念は適用されます。内部の問題に対して早期に対応し、外見に惑わされず、しっかりと基盤を守ることが求められます。

「もこけ」は、外見に騙されず、内部の問題に早期に気付き対策を講じることの重要性を教えています。害虫や問題が内部から進行する場合、早めの対応が最も効果的であり、結果として大きな損害を防ぐことができると示唆しています。農耕儀式や新人教育など、現代の様々な場面でも役立つ教えです。

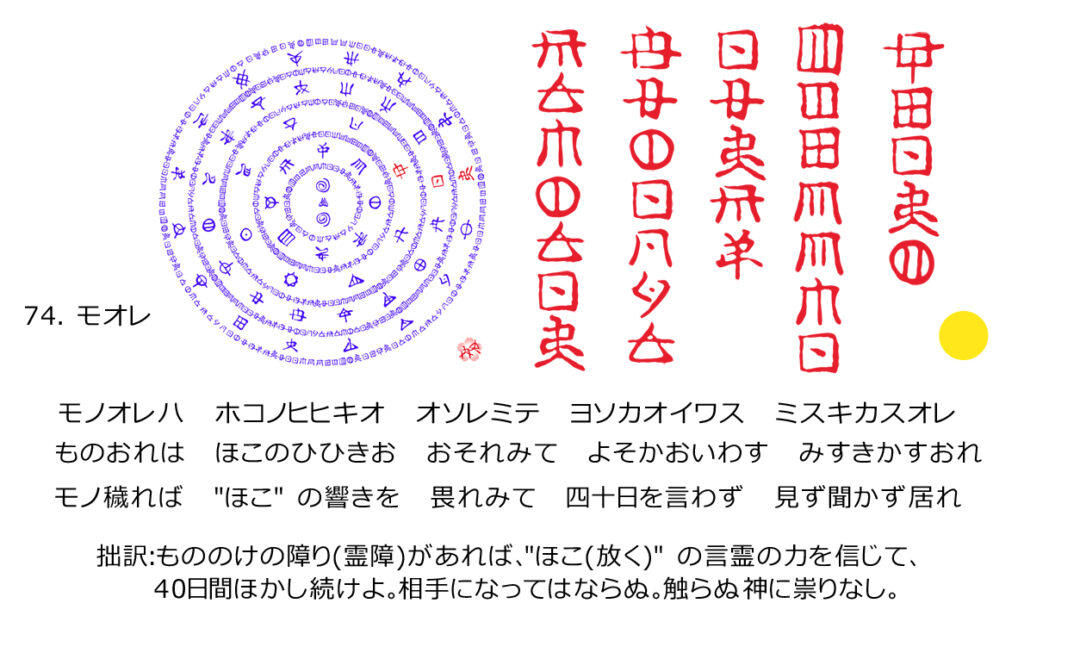

啓示: 災難や困難に直面した時には、静かに見守り、口を閉ざして謙虚にふるまうことが大切である。必要以上に口を開かず、慎重に行動することが、状況を悪化させないための鍵である。

意味: 「もおれ」とは、何かが「穢れる」または「乱れる」状況において、過度な干渉を避け、静かに見守ることを意味します。特に、災難やトラブルが避けられない状況にある場合、無理に関与することなく、黙って観察し、自らを守る姿勢を持つことが重要とされています。

関連:

- 見ざる、聞かざる、言わざる: この教えは、日本で広く知られる「見ざる、聞かざる、言わざる」の姿勢に通じます。過度な介入や発言が災いを呼ぶ場合には、口を閉じて静観することが最善の対応とされます。

- 災難の予防と対応: 災難が避けられない場合、積極的に意見することもあるが、状況がすでに進行している場合は、見守ることが賢明です。これにより、自分や周囲の人々を守ることができるという教えが含まれています。

- 謙虚さの重要性: 「もおれ」は、謙虚さを持って状況を見守る姿勢を強調しています。自らを前面に出さず、慎重に行動することで、問題を悪化させずに済むことを示唆しています。

「もおれ」は、災難や困難な状況に直面した際の賢明な対応法を教えています。見ざる、聞かざる、言わざるの姿勢を持ち、謙虚に行動することで、状況を悪化させずに済むという教えです。特に、災難が避けられない場合には、無理に干渉せず、静かに見守ることが重要とされています。

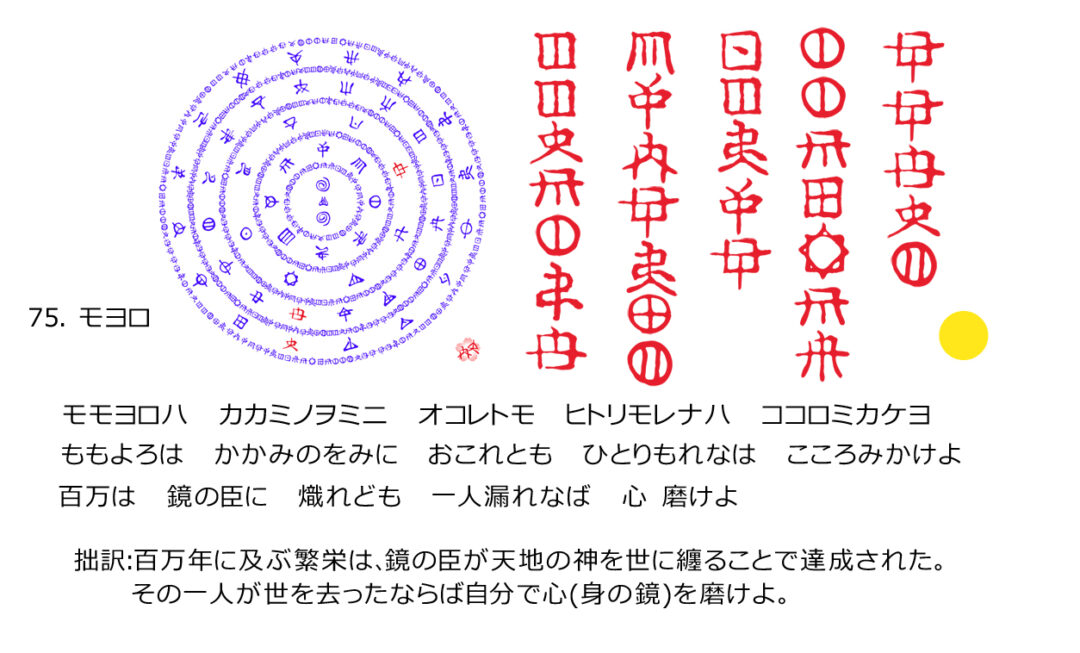

啓示: 困難や不遇の時期にこそ、自らの心を磨くチャンスが訪れる。万人の幸せを目指して行動することで、心を磨き、より高い境地へと導かれる。

意味: 「もよろ」とは、「百万人の喜び」を意味し、多くの人々を幸せにするための行動を通じて、自らの心を磨く機会を得ることを指します。この言葉は、自分の立場が不遇であったとしても、その状況を受け入れ、心を磨き続けることで、最終的に成功や功績を得ることができるという教えです。

関連:

- アマノコヤネ: 十代アマキミの兄ホノアカリに仕えていたアマノコヤネが、不遇の時代を経て弟のニニキネに仕えることになり、最終的に鏡の臣となったという逸話が、この言葉に関連しています。困難な時期に心を磨くことが、後の成功へとつながることを示しています。

- 心の磨き: 困難な状況や逆境においても、諦めずに心を磨くことが重要であると教えています。心を磨くことで、万人を幸せにするための道が開けるという信念が込められています。

- 万人の喜び: 自分の行動が多くの人々を幸せにするものであることを意識し、そのために心を磨き続けることが、結果的に自分の幸せにもつながるという考え方です。

「もよろ」は、困難や不遇の時期においても、心を磨き続けることの重要性を説いています。万人の幸せを目指して行動することで、自らの心を高め、最終的には成功や成就を得ることができるという教えです。アマノコヤネの逸話を通じて、自分の立場が変わっても、心を磨き続けることが大切であることが示されています。

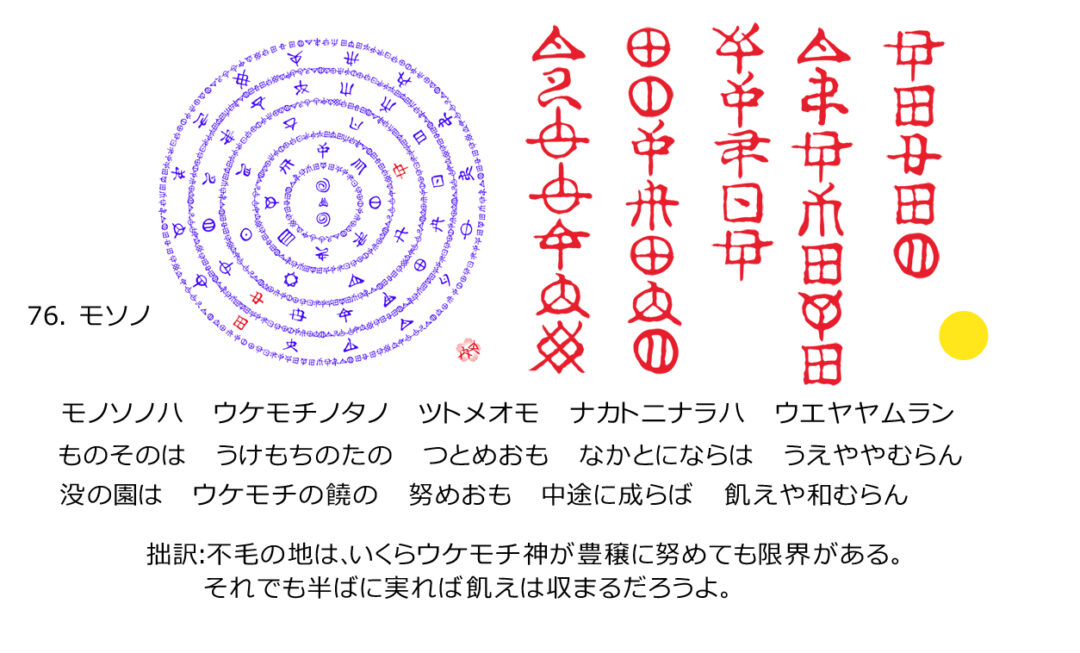

啓示: 努力を惜しまず、一所懸命に働くことで、困難や飢えを乗り越えることができる。神の恵みに感謝し、その教えに従うことで、やがて問題は解決へと導かれる。

意味: 「もその」は、ウケモチ神の田園に象徴されるように、自然や神の恵みを受けて働くことを意味します。勤勉に務め、正しい農耕技術を学び実践することで、飢えや困難を乗り越え、和やかな生活を取り戻すことができるという教えです。

関連:

- ウケモチ神: 日本神話における食物の神であり、農業や食糧に関わる神として知られています。この言葉は、ウケモチ神の恵みに感謝し、その教えに従って農耕に励むことが、飢えや困難を克服するための道であることを示しています。

- 勤勉と努力: 正しい農耕技術を学び、努力を惜しまず働くことで、飢えや困難を乗り越えられるという信念が込められています。この教えは、日々の努力がやがて報われることを強調しています。

- 食糧危機の克服: 現代社会においても、食糧問題や環境問題に対処するためには、知識と努力が必要であることを示唆しています。ウケモチ神の教えに従い、適切な技術と勤勉さを持って取り組むことが重要です。

「もその」は、ウケモチ神の恵みを受けて、勤勉に働くことの大切さを説いています。正しい技術を学び、努力を惜しまず働くことで、飢えや困難を乗り越え、和やかな生活を取り戻すことができるという教えです。ウケモチ神の教えに従い、日々の努力を続けることで、やがて問題は解決へと導かれるでしょう。

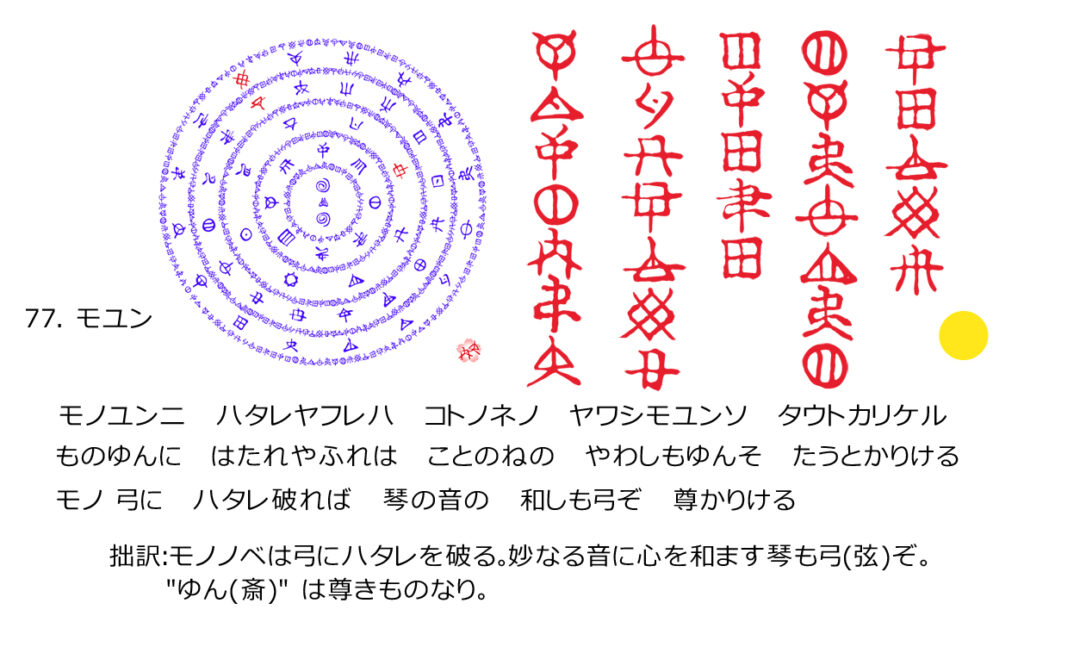

啓示: 平和や調和をもたらすための力が、武力だけではなく、音楽や心の和によっても達成されることを示唆しています。戦いや争いが避けられない状況でも、最終的な目的は平和であり、それを実現する手段は武力以外にもあるのだという教えです。

意味: 「もゆん」は、物事を平らにし、争いや混乱を収束させることを意味します。特に、武力による平定だけでなく、音楽や心の調和を通じて、人々の心を整え、平和を実現する力があることを強調しています。弓(武力)と琴(音楽)を対比させ、両者が持つ力の違いとその目的を示しています。

関連:

- モノノベ: 古代日本における軍事を担当した氏族であり、武力を持って国を守る役割を担っていました。彼らの武力による平定が重要であった一方で、平和をもたらすためには、それ以上に心の調和が必要であるという考え方が示されています。

- 琴(音楽): 琴の音が心を和ませ、人々を平和に導く力があるとされています。音楽は、武力とは異なる形で人々を結びつけ、調和をもたらす力を持つと考えられています。

- ハタレ(反乱者): 社会の混乱や争いを象徴し、これを武力で制圧するのがモノノベの役割でしたが、音楽や調和の力によっても平和を実現できる可能性があることを示唆しています。

「もゆん」は、争いを平定し、平和を実現するための手段として、武力と音楽の両方の力を認識することの重要性を説いています。武力でハタレを平定することもできますが、最終的な目的である平和は、琴の音色のような心の調和によっても達成されるべきだという教えです。この考え方は、現代においても、争いを避け、平和を追求するための多様な手段を考慮することの重要性を示しています。

啓示: 克服したと思った障害や問題が再び自分に戻ってくることを警告しています。どんな行いも、その結果が巡り巡って自分に返ってくるという因果応報の法則を示唆しています。

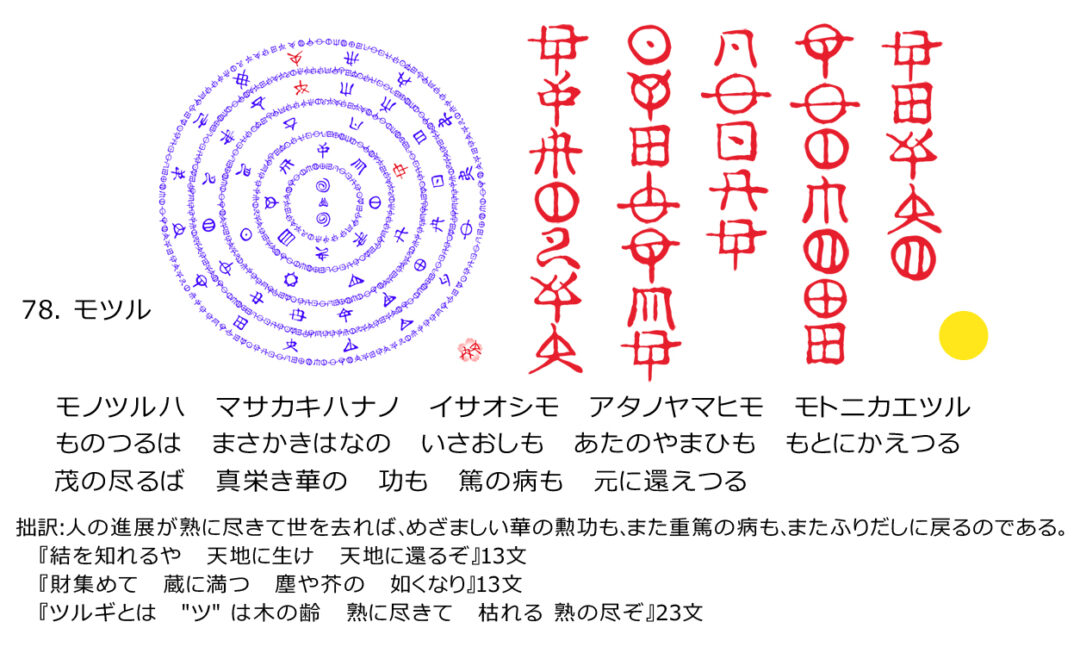

意味: 「もつる」は、進展が尽きた後、元に戻るという意味を持ちます。特に、人の行いや成し遂げた成果が、時間の経過とともに元の状態に戻ることを指しています。良い行いも悪い行いも、最終的には自分自身に返ってくるため、常に自分の行動に責任を持つことの重要性を強調しています。

関連:

- 因果応報: 仏教や道教の教えで、行いが善であれ悪であれ、その結果が必ず自分に返ってくるという考え方。特に、他人を傷つけたり貶めたりする行為は、必ず自分に悪い結果として返ってくるとされています。

- 輪廻: 人生や世の中のサイクルを表す言葉で、何度も繰り返されることで学びや成長が得られるとされています。

- カルマ: 行動や行為が未来にどのように影響を与えるかを示す概念。良いカルマは良い結果をもたらし、悪いカルマは悪い結果を招きます。

「もつる」は、行いが最終的に自分に返ってくるという因果応報の教えを強調しています。人を喜ばせる行為は良い結果として戻り、逆に他人を貶めるような行為は、自分に悪い結果をもたらします。常に自分の行動に注意を払い、他者に対してプラスの影響を与えるよう努めることが大切であることを、この教えは示しています。

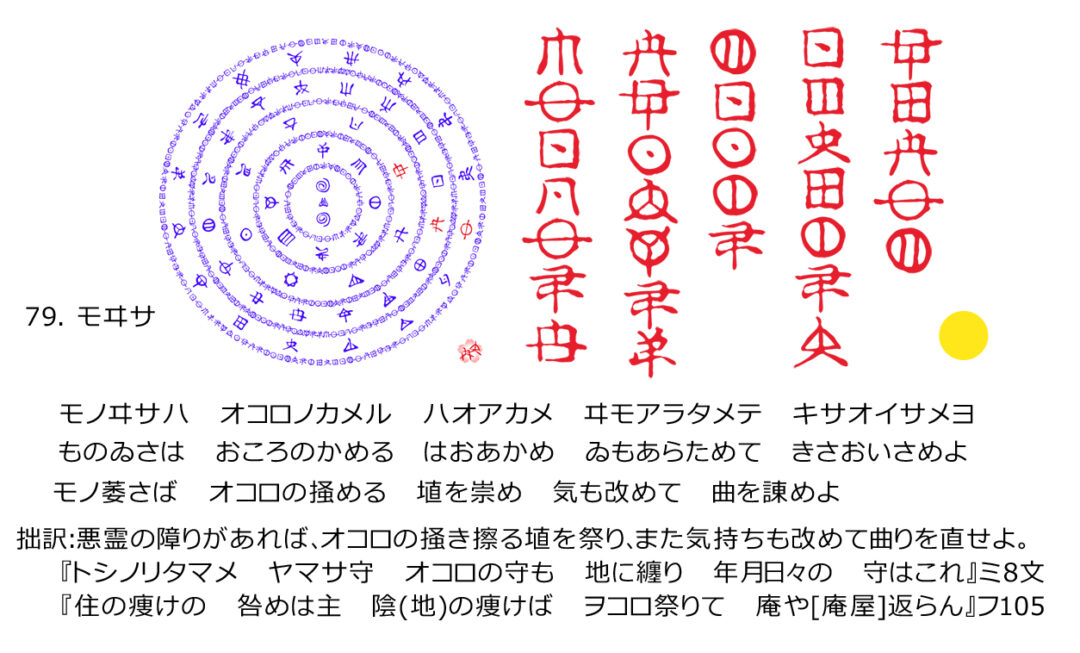

啓示: 悪霊や困難が現れたときは、まず根本から清めることが重要です。特に、東南の方角に注意を払い、日の昇る力強い太陽の光を取り入れることで、生命エネルギーを高め、問題の根本から解決を図るべきです

意味:根底を正すことの重要性を説いています。悪霊や困難が生じたとき、地の力である「ハニ」(埴)を崇め、住む場所や状況を改めることで、問題を解決する手がかりを得ることができるという教えです。

東南の方角(キサ)は、生命エネルギーの源である太陽が昇る方角であり、そこからの光は浄化の力を持っています。この光を取り入れることで、心身ともに清められ、新たなエネルギーを得ることができます。日の昇ってくる元から清める、諌める、心を覚めさせる、変革していくことで成熟へ向かう。

関連:

- 根本から解決: 東南の方角は、朝日が昇る方向であり、生命エネルギーが最も強く流れ込む場所とされています。東南の方角から太陽エネルギーを取り入れることで、生命力が高まり、運勢が向上すると考えられています。これにより、問題の根本を浄化し、スムーズなエネルギーの流れを作り出すことができるとされます。

- 土地の浄化: 家や職場の土地を浄化することで、その場所に溜まった悪いエネルギーを取り除き、良いエネルギーを呼び込むことができます。風水や伝統的な風習に基づき、土地を清める儀式や習慣を行うことで、住む人々の健康や運勢が改善され、幸運が訪れると信じられています。この浄化によって、場所のエネルギーが整い、住む人々の心身に良い影響を与えるとされています。

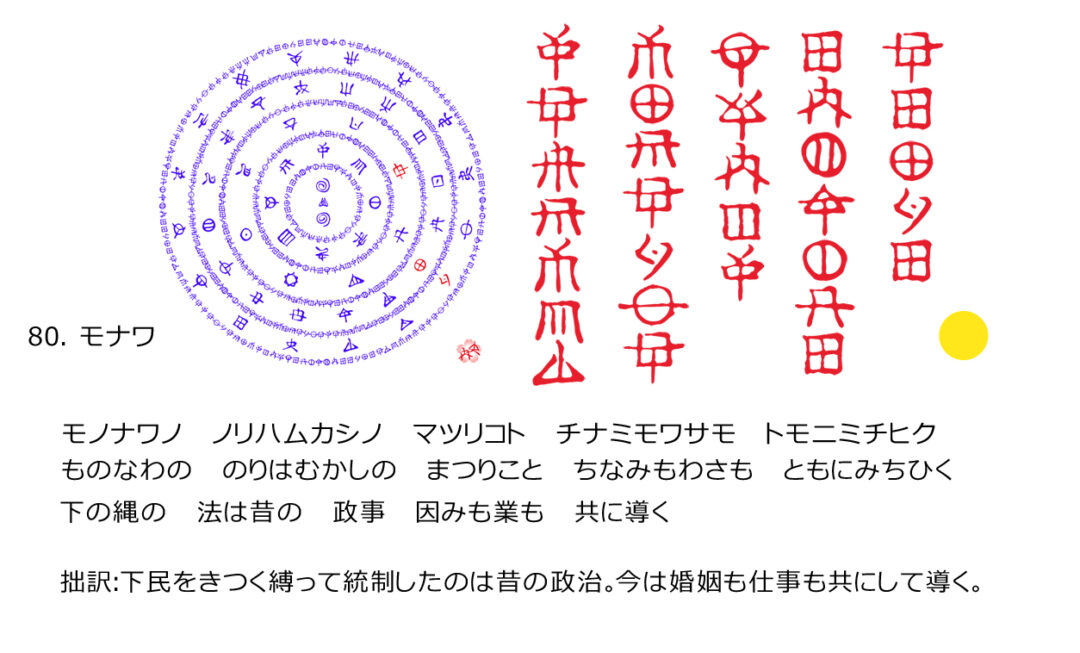

啓示:「モノナワ」の法は、昔から変わらない基本的な統制のあり方を示しています。建国当初からのチナミ(子孫を作る道)とワサ(仕事、行為)は、社会や家庭の繁栄を支える二本柱です。この原則に基づいて、人々が共に導かれることで、社会全体の調和と発展がもたらされます。

意味:古来から受け継がれてきた法や制度は、単に形だけでなく、その本質が重要です。それは、個々の努力と共同作業を通じて、社会全体を豊かにし、次世代に繋げるための基盤です。ひとりひとりが自分の能力や役割を最大限に発揮し、お互いに補完し合うことで、個々の努力が結集し、より大きな成果を生むことができるのです。

関連:

- 原則の維持: 昔からの法や制度が変わらずに維持されていることは、社会の安定と発展の鍵となります。これらの原則は、時代が変わっても普遍的な価値を持ち、現代においても重要な指針となります。

- 協力と共生: 「モ」の「ナワ」に込められた意味は、元来のつながりを思い出し、お互いに助け合うことです。個々の能力を持ち寄り、協力し合うことで、個々の努力が結集し、社会全体の発展を促進します。これは、現代社会においても、個人の成功だけでなく、全体の調和と発展を目指すための重要な考え方です。

「もなわ」の教えは、家庭や職場、そして社会全体においても適用できる普遍的な価値を持っており、持続可能な発展を支える基盤となります。

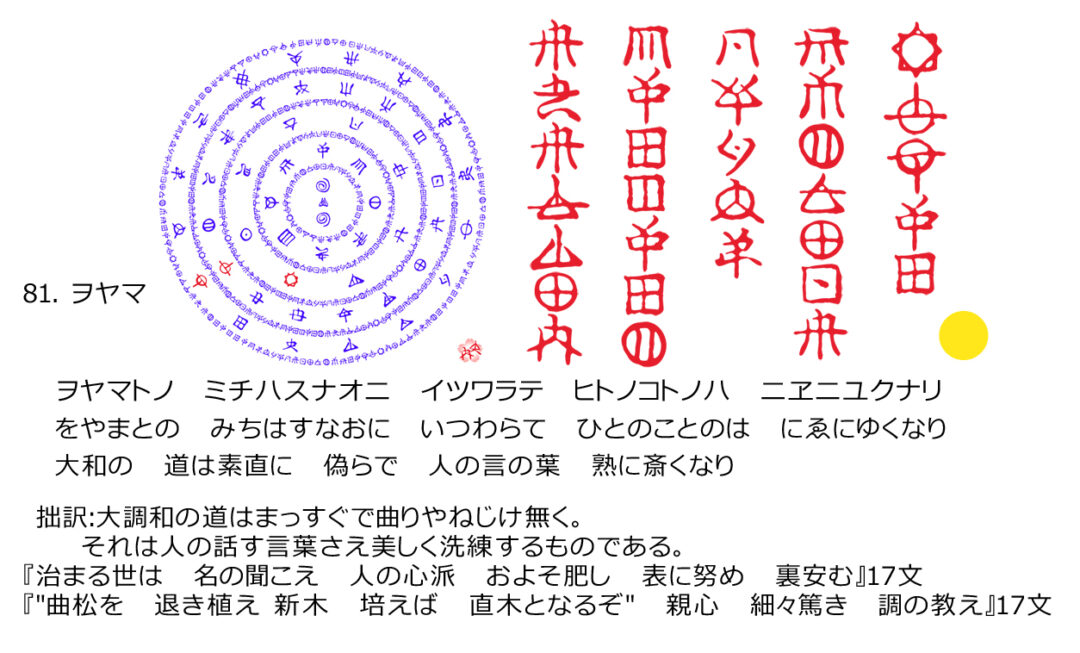

啓示: 「ヲヤマトノミチ」は、まっすぐで誠実な道を意味し、偽りや曲がりを避けることが大切であると示しています。これは、大和の国の建国の理念に基づくものであり、すべての人々が素直な心で接し、言葉を美しく洗練させることを求めています。誠実な心から生まれる言葉こそが、人々を和やかにし、調和をもたらす要素となります。

意味: 大和の道とは、曲がらず、ねじれず、真っ直ぐな道であり、誠実さと素直さを持つことがその根幹です。言葉が誠実であれば、心に温かみが生まれ、それが周囲に安心感を与えます。安心感は誠実さと素直さから生まれるものであり、それが人間関係や社会全体の調和を保つ基盤となります。

関連:

- 信頼と安心: 誠実で素直な言葉や行動は、信頼を築く上で不可欠です。国や社会においても、指導者やリーダーが偽りなく、誠実であることが、人々に安心感を与えます。この安心感が、社会全体の調和をもたらし、より良い未来を築くための土台となります。

- 言行一致: 大和の道を成就させるためには、言葉と行動が一致していることが重要です。言葉が真実であり、それが行動に反映されているとき、周囲の人々との間に信頼関係が築かれ、社会全体が和やかに保たれます。

- 和やかさの広がり: 誠実で素直な心が広がることで、人々の間に和やかさが生まれ、それがさらに広がっていきます。このような和やかさの連鎖が、社会全体の平和と繁栄をもたらすのです。

「をやま」は、誠実で素直な心を持ち、偽りや曲がりを避ける真っ直ぐな道を指します。この道を歩むことで、言葉や行動が一致し、安心感と信頼が生まれ、周囲との調和が保たれます。誠実さと素直さが広がることで、人々の間に和やかさが生まれ、社会全体の平和と繁栄がもたらされるのです。

啓示: 中心にあるべき存在や理念が明るく、正しくあるべきことを示しています。国家や組織、家族などの中心がしっかりとした道理を持ち、悪い影響を自ら排除し、他者を導く力を持つことが求められます。これにより、安心感と信頼が生まれ、社会全体が調和と繁栄に向かいます。

意味: 社会や組織、家庭の中心となる者が、道理に基づいて行動し、正しく人々を導くことを意味します。中心が正しい道を進み、迷わず、悪を排除することで、全体が健全に機能し、安心と幸福がもたらされます。これは、個人レベルでも、社会レベルでも重要な指針です。

関連:

- 道理を通す力: 正しい道を選び、その道を通すことは、組織や家庭の成功に不可欠です。道理に基づいた行動が人々の信頼を集め、長期的な繁栄をもたらします。

- 中心の役割: 組織や家庭における中心的な存在は、明るく、正しく、確固たる信念を持つことが必要です。その存在が揺るがないものであることで、周囲の人々は安心し、協力し合い、共に成長していくことができます。

- 悪を払う: 悪い影響や障害を自ら排除する力が、組織や社会全体の健全性を保つ要因となります。これは、個々の行動から、全体に広がる影響をもたらし、結果的に全体の調和をもたらします。

「をはら」は、中心となる存在が正しく、明るく、道理に基づいて行動することの重要性を強調しています。これにより、組織や家庭、社会全体が調和と繁栄を実現し、人々は安心してその中で生活することができるのです。道理を通し、悪を払う力を持つことが、全体の成功と幸福に直結します。

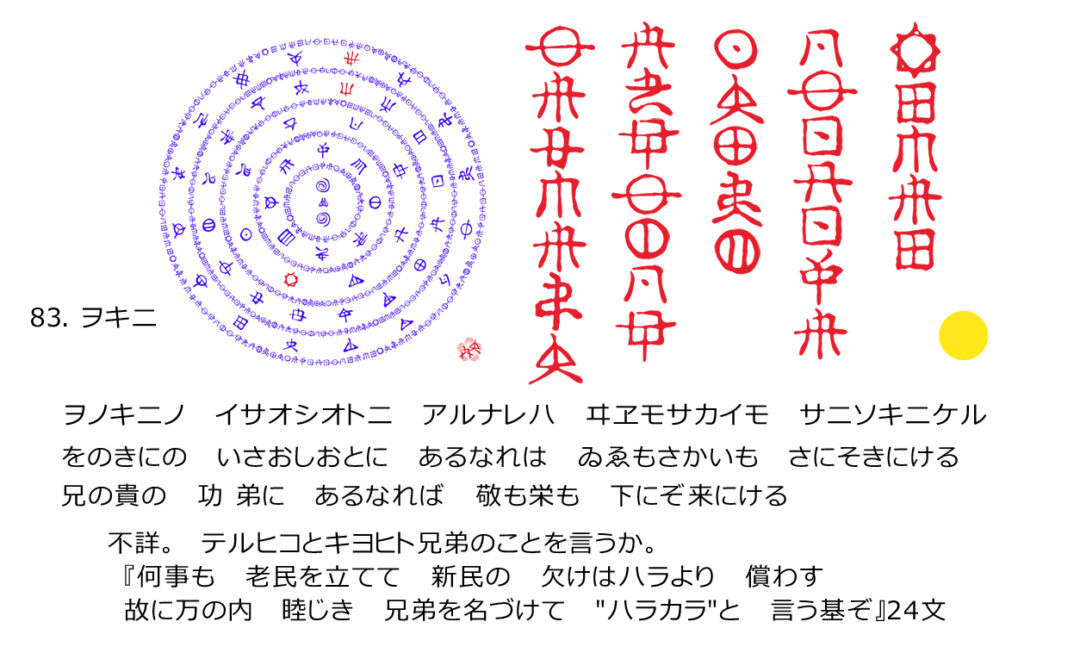

啓示: 兄の功績が弟に影響を与え、家や一族の栄えがもたらされることを示しています。兄が立てた功績や立ち振る舞いは弟に良い影響を与え、その結果として、家族全体の栄えが促進されます。これは、世代間の影響や家族の中での役割分担が、全体の幸福と成功に寄与することを強調しています。

意味: 兄の模範的な行動や功績が弟に良い影響を与え、弟がさらに家や一族の繁栄に貢献することを意味します。兄弟間の相互影響が家族の成長や繁栄につながることを示唆しています。兄が成功することで、弟もそれに続き、全体としての成功が確立されるという考え方です。

関連:

- 家族の影響力: 兄弟間の影響は、家族全体の発展にとって重要です。兄の功績が弟に影響を与え、その弟がまた新たな功績を立てることで、家族全体が栄えるという連鎖が生まれます。

- 分家と独立: 弟が独立した後でも、家族の栄えを引き継ぎ、さらに発展させることがあります。兄の成功が弟の成長を促し、それがまた家族全体の繁栄につながるというサイクルが形成されます。

- 人々の幸せ: 成功の原理は、人々を幸せにすることにあります。兄弟間の影響を通じて、家族や一族が成長し、最終的には社会全体に貢献することが理想とされます。

「をきに」は、兄弟間の影響力と、それが家族全体の繁栄に寄与することを強調しています。兄が成功することで弟も成長し、家族全体が栄えるという連鎖を示唆しています。成功の鍵は、人々を幸せにすることであり、それが家族の中でも重要な役割を果たします。家族間の相互影響を大切にし、全体としての幸福を追求することが、真の功績といえるでしょう。

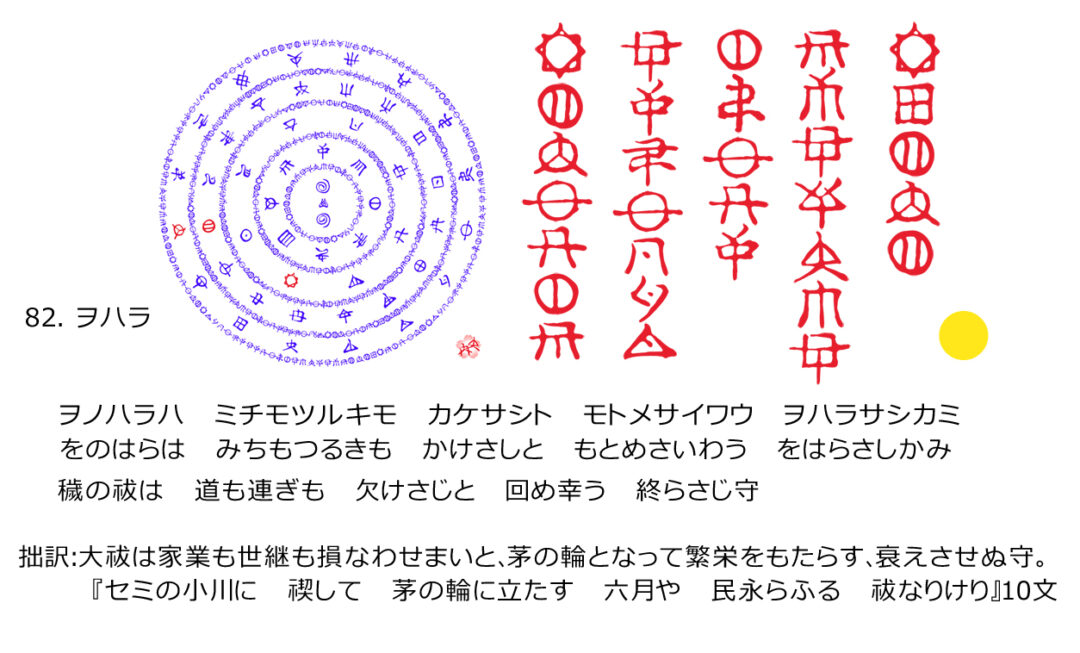

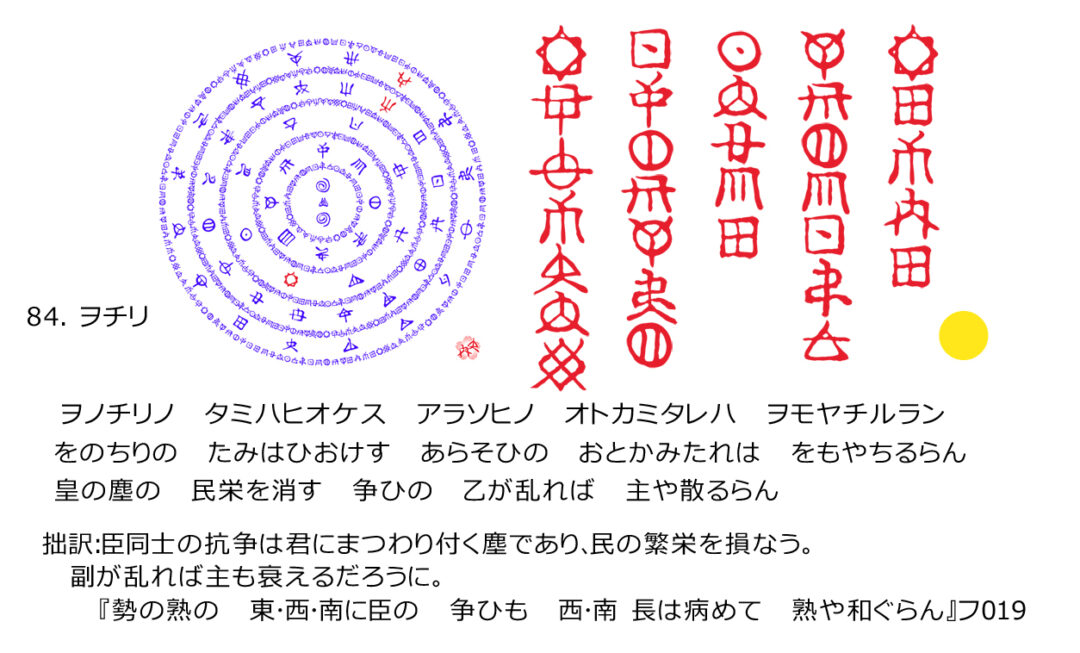

啓示: 臣下同士の争いは、国全体に悪影響を及ぼし、君主の権威も衰退させる要因となる。副臣が乱れれば、その影響は主君にも及び、国や民の繁栄を損なう可能性が高い。

意味:「をちり」は、内部の争いが外部にも影響を与え、国全体の安定が揺らぐことを意味します。特に、権力者の周囲にいる副臣や補佐役が争うことで、国の中心である君主に悪影響を及ぼし、ひいては国全体の繁栄が脅かされることを示しています。

関連:

- 奢りや慢心の危険性: 地位に対する驕りや慢心は、心の中で炎のように燃え上がり、争いの火種となる。これが他者との対立を招き、やがて社会全体に広がる可能性があります。

- 社会騒乱の原因: 内部の不満や争いが積もることで、国全体の秩序が乱れ、社会騒乱が発生する可能性が高まります。特に、権力者の周囲で争いが起こると、その影響は広範囲に及びます。

- 歴史的な教訓: ヲシテ時代にも、八代アマカミのアマテルカミの時に社会騒乱が起き、内部の争いが国全体を揺るがしました。この歴史的な教訓から、組織や国の中心が乱れないように注意することが重要であることがわかります。

「をちり」は、内部の争いが国全体に悪影響を及ぼし、君主の権威や国の繁栄を損なう可能性を警告するものです。奢りや慢心が争いの火種となり、それが社会騒乱へと発展する危険性を示しています。現代においても、組織や国の中心が乱れないように注意を払い、内部の調和を保つことが、全体の安定と繁栄に繋がることを示唆しています。

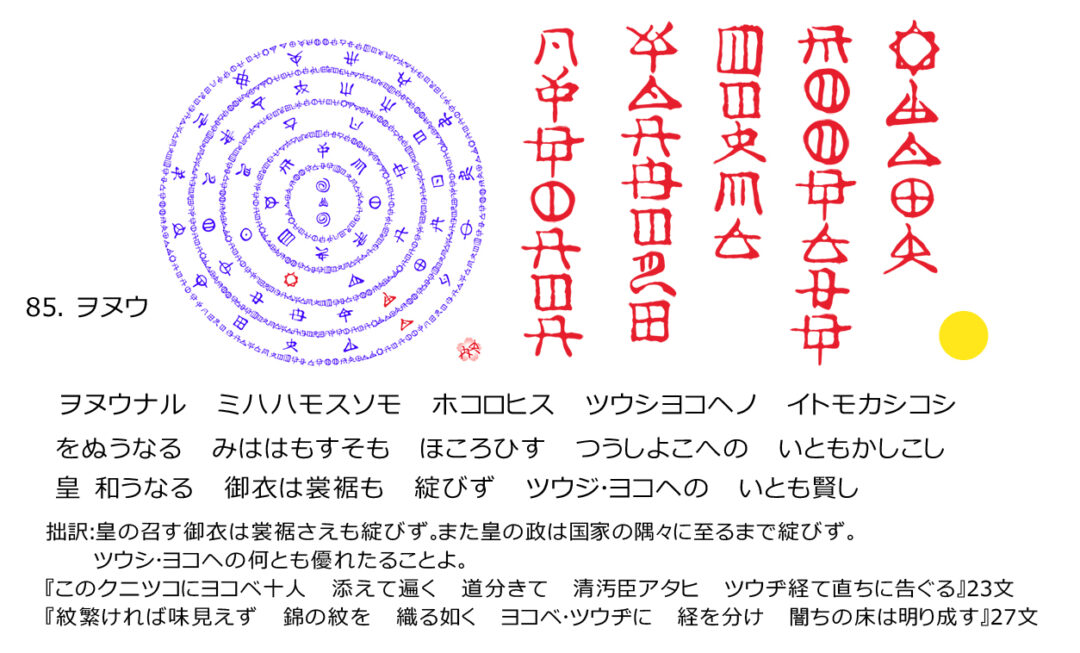

啓示: 中央からの指導と安定が国や組織の隅々まで行き渡ることで、全体が綻びなく機能し続ける。これは、リーダーシップの強さと賢さの象徴であり、すべての行政が適切に行われることで、社会は繁栄する。

意味:「をぬう」とは、中央の指導者が正しく指導し、国全体や組織全体にその教えが行き渡ることを意味します。特に、リーダーシップがしっかりしていると、社会全体が安定し、綻びなく機能し続けることができます。これは、リーダーの責務であり、善悪を区別し、人々を正しい道へ導くことが重要です。

関連:

- 中央からの安定: 国家や組織が綻びなく機能するためには、中央からの指導がしっかりしていることが不可欠です。リーダーが正しい指導を行い、組織全体がそれに従うことで、全体の安定が保たれます。

- 善悪の区別: 行政や司法の役割として、社会全体で善悪をしっかりと区別し、正しい道を示すことが重要です。これにより、社会全体が正しい方向に導かれます。

- 儀礼と象徴: リーダーや指導者が身に纏う衣服や儀礼は、その役割の象徴であり、社会全体に安定と安心感をもたらします。これが社会全体の規範となり、模範とされるべき存在です。

「をぬう」は、リーダーシップが社会全体に安定と調和をもたらすことを示しています。リーダーが正しく指導し、全体がその教えに従うことで、社会は繁栄し、綻びなく機能します。善悪を区別し、適切な指導を行うことで、社会全体の幸福と安定が実現されるのです。リーダーの象徴的な役割と、その影響力が社会全体に行き渡ることの重要性を強調しています。

啓示: 他者からの羨望や軽視に対処し、自分自身の心をしっかり保つことで、仇や敵対するものなく、平和に物事を治めることができる。

意味:「をむく」とは、中央(朝廷や自己の心)を向き、心を安定させることを意味します。自分自身の心をしっかりと持つことが、他者からの羨望や軽視による問題を防ぎ、平和に物事を治める鍵となります。特に、甘く見られたり、羨まれたりすることが仇を招くことがあるため、これに対処することが重要です。

関連:

- 中央を向く: 自分自身や組織の中心を保ち、外部からの影響に左右されないことが平和を保つ要因です。国家や個人の安定には、しっかりとした軸が必要です。

- 羨望や軽視への対処: 他者からの羨望や軽視は、時として仇となり、問題を引き起こします。これに対処するためには、自分自身の心を強く持ち、揺るがない姿勢が求められます。

- 平和の保護: 仇や敵対者が存在しない状況を作り出すには、内部の安定と外部からの脅威への適切な対処が不可欠です。これにより、平和で安定した社会や人生が実現します。

「をむく」は、自分の心をしっかりと保ち、外部からの影響に対処することで、仇や敵対するものなく平和に物事を治めることを示しています。中央を保つことが安定をもたらし、他者からの羨望や軽視に対処することが、平和を守るために重要です。この教えは、国家運営にも個人の生活にも共通する重要な原理を示しています。

啓示: 社会を整え、調和の恵みをもたらすことで、身分を超えて人々が親しみ合い、政治が安定していく。明確な目標と長期的な展望を持つことで、社会全体が安心し、発展していく。

意味:「をえて」とは、「治め得て」という意味であり、社会を整え、善政を敷くことを表しています。調和の取れた政治が行われることで、上下関係を超えた信頼が生まれ、民が安心して暮らせるようになります。このためには、「ヲ」を「サメ(明確)」にし、目的を定めることが重要です。

関連:

- 社会の調和: 社会を整え、調和を保つことは、善政を行うための基本です。調和の取れた社会では、民が安心して生活でき、信頼関係が生まれます。

- 長期的な展望: 10年後、100年後、さらには1000年後の未来を見据えた「ヲ」を定めることが、持続可能な社会の発展に繋がります。長期的な視点での計画が、社会の安定と繁栄をもたらします。

- 相互協力と信頼: 「トのヲシテ」の理念に基づく相互協力と信頼は、社会全体の発展に不可欠です。相互の能力を生かし、相乗効果を生み出すためには、明確な目標と信頼が必要です。

「をえて」は、社会を整え、調和の取れた善政を敷くことを示しています。明確な目標を持ち、長期的な展望に立つことで、上下関係を超えた信頼が生まれ、民が安心して生活できる社会が実現します。相互協力と信頼の上に成り立つ社会は、安定し、発展していくことでしょう。この教えは、持続可能な未来のための重要な指針を示しています。

啓示: 男を立たせる(向上させる)のは、女性の役割であり、政事の一環である。男が迷い、無為に過ごすようであれば、それを見極め、必要であれば断ち切ることも考えるべきである。

意味:「をねせ」とは、「男を寝せる」または「鈍せる」という意味であり、男性が力を発揮できず、迷いの中で行動が停滞する状態を表しています。女性がそのような男性を導き、立たせることが求められていますが、状況次第では、その関係を断つことも必要です。これは、家庭や社会の中で、女性が果たすべき重要な役割を示しています。

関連:

- 女性の役割: 女性が男性を導き、支える役割を果たすことは、家庭や社会において重要です。女性の力によって、男性が迷いから抜け出し、力を発揮できるようになることが理想とされています。

- 判断と決断: 男性が迷い、停滞している場合、女性はその状況を正しく判断し、必要であれば断ち切る勇気を持つことも求められます。これは、家庭や社会の健全な発展のために不可欠な判断力と決断力を示しています。

- 相互支援: 男女がお互いに支え合い、共に成長することが、家庭や社会の繁栄につながります。女性が男性を導く役割を果たし、男性がその支えに応えて成長することで、相互の信頼関係が深まります。

「をねせ」は、女性が男性を導き、立たせる役割を果たすことの重要性を示しています。男性が迷い、力を発揮できない状況では、女性がその状態を正しく判断し、場合によっては関係を断ち切る勇気を持つことが求められます。このような相互支援の関係が、家庭や社会の健全な発展につながるとされています。

啓示: 心が萎えて道を見失うと、自分の居場所も定まらず、事業も停滞し、健康を損なう恐れがあります。道理や原理を見失わないことが、人生や事業の成功にとって重要です。

意味: 「をこけ」とは、心が萎えて弱くなり、道を見失う状態を指しています。この状態では、自己の本拠地(住処)も定まらず、事業が衰退し、健康も悪化する可能性が高まります。中央の立場から転落してしまう危険性を示しており、道理を外さないことの重要性を強調しています。

関連:

- 心の強さ: 心が強く、道理をしっかりと守ることが、人生や事業の成功に直結します。心が萎えると、正しい道から外れ、混乱や困難が生じやすくなります。

- 自己の確立: 自分の居場所や役割を明確に持つことが、安定した生活や事業の基盤となります。心が乱れ、本拠地を見失うと、人生全体が不安定になります。

- 健康と繁栄: 健康や繁栄は、心の安定と密接に関連しています。心が萎えると、健康を損ないやすく、事業の成功も遠のきます。

「をこけ」は、心が萎えて道を見失うことの危険性を示しています。道理を外さず、心の強さを保つことが、自己の確立、事業の成功、そして健康の維持に不可欠です。中央の立場を守り、心を健やかに保つことが、人生や社会の安定と繁栄をもたらすでしょう。

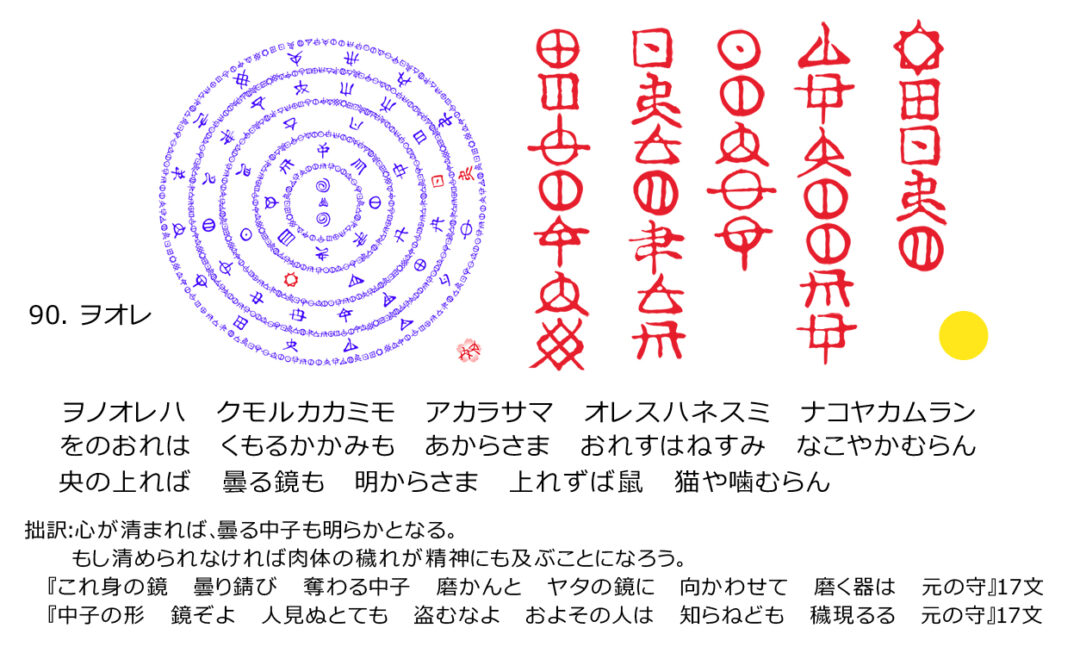

啓示: 失政や誤った判断の原因は、自分を省みるための「鏡」が曇っているからです。リーダーが自己を律することを怠れば、その影響は下にも及び、反逆や混乱を引き起こす可能性があります。

意味: 「をおれ」は、道義の崩壊やモラル・ハザードを示しています。リーダーが正しい判断を下せないと、その影響は組織全体に波及し、やがて下の者たちが反乱を起こす状況を招きます。正しい指導者は、自分自身を律し、常に正しい判断を下す必要があります。

関連:

- ヲシテ時代の事例: ヲシテ時代に、ホノアカリが東北地方から近畿地方へと国替えで赴任し、新造営の政庁舎の新築祝いの日の翌日に手びミヤ移しを行った事例があります。誰が見ても奇妙な話ですが、この時、補佐役であるカガミのトミは再度のミヤ移しに反対すべきでした。それができなかったのは、カガミが曇っていたからであり、これはモラル・ハザードの典型例です。ホノアカリさんは、アマテルカミ(八代アマカミ古代天皇)のお孫さんであったのでした。このような状況では、予測不能な事態が生じることがあり、ネズミが猫を噛むような反乱が起こり得ます。

- モラル・ハザード: リーダーが誤った行動や判断を続けると、組織全体が道徳的に崩壊し、結果的に社会全体に悪影響を与えます。

- 鏡の曇り: 自己反省や内省が欠けている状態を「曇った鏡」として表現しています。リーダーが自身の行動を正確に見直さないと、組織の崩壊を招くことになります。

- 反乱と混乱: 正しい指導がなされないと、下の者たちが不満を抱き、最終的には反乱や混乱が生じる可能性が高くなります。このような状況を避けるためには、リーダーが自身を律し、常に正しい道を示すことが求められます。

「をおれ」は、リーダーが自己反省を怠り、誤った判断を押し通すことで、組織や社会全体に悪影響を及ぼす危険性を警告しています。ヲシテ時代のホノアカリの事例が示すように、補佐役が曇った鏡を持つことで起きる失政は、モラル・ハザードを引き起こし、予測不可能な反乱や混乱を招きます。リーダーは、自分自身を律し、正しい判断を下し、組織の安定と発展を確保することが求められます。

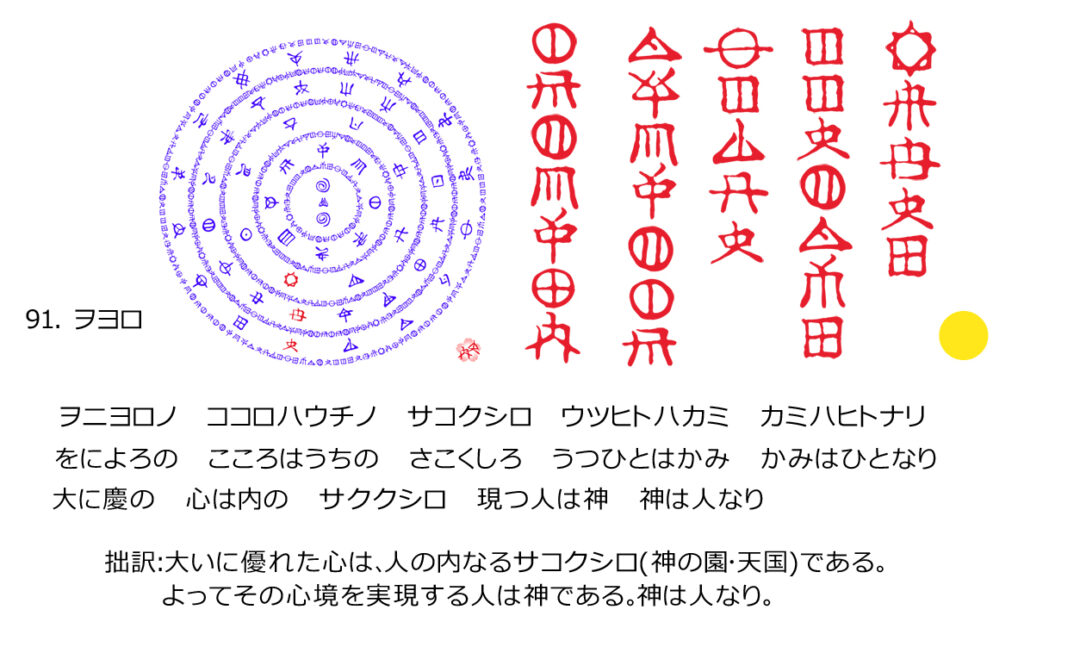

啓示: 優れた心を持つことは、人の内にある「サコクシロ」(神の園・天国)を実現することであり、その心を体現する人は神に等しい存在です。神は人そのものであり、輝き光る存在として、他者を導き、喜びをもたらします。

意味:「をよろ」は、優れた心が人の内にある天国を象徴し、それを体現することで、人が神聖な存在になることを示しています。心が純粋で素直であることが重要であり、それが人生を美しく、豊かにする源となります。

関連:

- 心の清らかさ: 心が清らかであれば、内なる神聖さが現れ、それが人を導く力となります。純粋な心は、人生を輝かせ、他者にも良い影響を与えます。

- 生命の循環: 人は魂(タマ)として宇宙から生まれ、地上での生活を終えると再び宇宙へと帰ります。このサイクルを「サコクシロ」として捉え、心が素直であれば、次の人生においても早く戻ってくることができるとされています。

- 社会との関わり: 多くの人々が集い、喜びを分かち合うことで、社会全体が豊かになり、その中心には輝く存在としての「カミ」がいます。リーダーシップや社会的な影響力を持つ人は、この「カミ」のような存在であるべきだと考えられます。

「をよろ」は、人の内なる心の清らかさが、神聖さを体現する鍵であり、それが人生を豊かにする力となることを示しています。人はその心の力で輝き、他者を導く存在となり、社会全体の喜びを創り出します。このサイクルは、生命の循環と密接に関係しており、心が清らかであることが、その人の人生において最も重要な要素です。

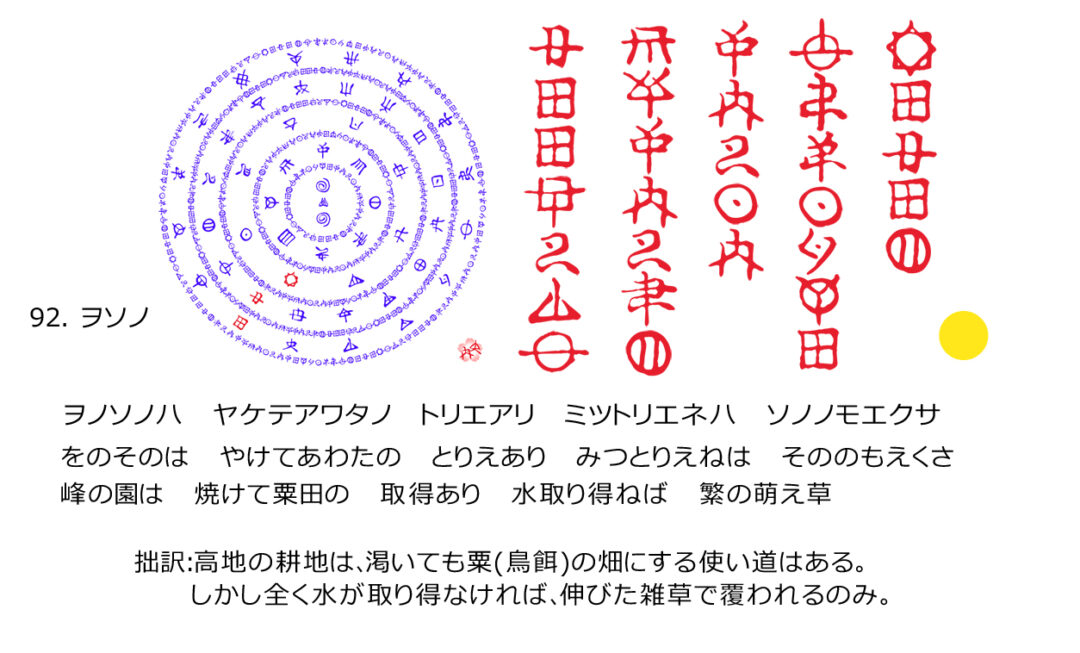

啓示: 高地の耕地である「園」は、焼けてしまったとしても、粟のような一時的な作物を育てることは可能です。しかし、水を確保できなければ、やがて雑草に覆われ、荒廃してしまいます。努力が報われない結果に終わることもあるので、リスク管理が重要です。

意味:「をその」は、耕地や努力が一時的な価値を持っていても、適切な管理や必要な資源(ここでは水)がなければ、やがてその価値が失われ、荒廃してしまうことを表しています。これは、何らかの資源や条件が不足することで、計画や努力が無駄になりかねないことを示唆しています。

関連:

- リスク管理: 資源が限られた環境での計画には、リスク管理が不可欠です。計画を進める前に、必要な条件が整っているかを確認することが重要です。

- 長期的な視野: 短期的な成功に満足せず、長期的な視野で持続可能な価値を見据える必要があります。適切な管理と資源の確保がなければ、一時的な成功も無意味になります。

- 自然の力と依存: 人間の努力だけでは自然の力に抗えない場合があります。自然条件(ここでは水)が揃わないと、どんなに努力しても結果は出ないことを肝に銘じるべきです。

「をその」は、一時的な成功や価値が長続きしない可能性を警告しています。必要な資源や条件が整わなければ、計画や努力が無駄になり、価値を失うことがあります。リスク管理と長期的な視野を持ち、持続可能な価値を築くためには、適切な資源の確保と管理が不可欠です。

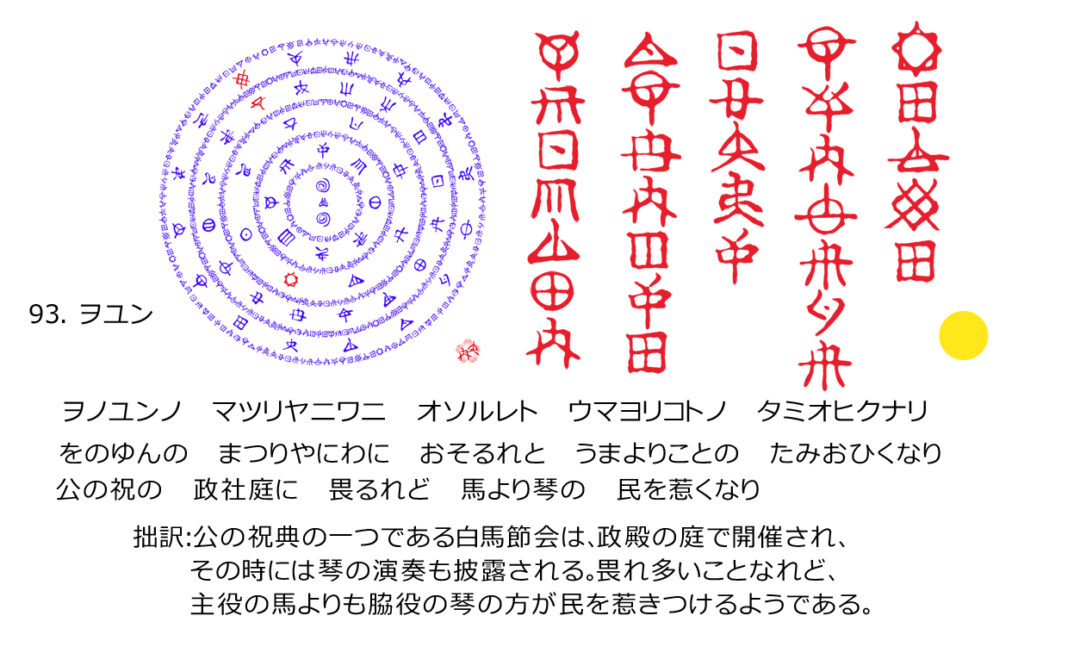

啓示: 公の祝典や政社庭での儀式において、民衆を導くためには、力や威圧ではなく、音楽や文化的な教化が効果的である。

意味:「をゆん」は、威厳や権力による統治ではなく、音楽や文化的な手段を通じて、民衆を導くべきであるという教えを示しています。公の場での祝典や儀式は、人々にとって畏敬の念を抱かせるものですが、それだけではなく、琴の演奏のような文化的要素が加わることで、民衆により良い影響を与え、理解を深めさせることができます。

関連:

- 文化的教化: 威圧的な方法ではなく、音楽や文化を通じて民衆を導くことが強調されています。これは、音楽や芸術が人々の心に直接働きかける力を持つためであり、民衆に対してより深い影響を与えることができます。

- 儀式の役割: 公の場での儀式や祝典は、権威を示すだけでなく、文化的な価値を伝える重要な機会です。これを通じて、民衆に対する教育や教化を行い、社会全体の調和を図ることができます。

- 歴史的背景: 古代の政社庭での祝典や儀式は、単なる形式的なものではなく、社会全体の安定と調和を図るための重要な行事でした。この行事において、音楽や芸術が重要な役割を果たしていたことがわかります。

「をゆん」は、公の儀式や祝典において、民衆を導くための方法として、威圧的な手段ではなく、音楽や文化を活用することの重要性を教えています。

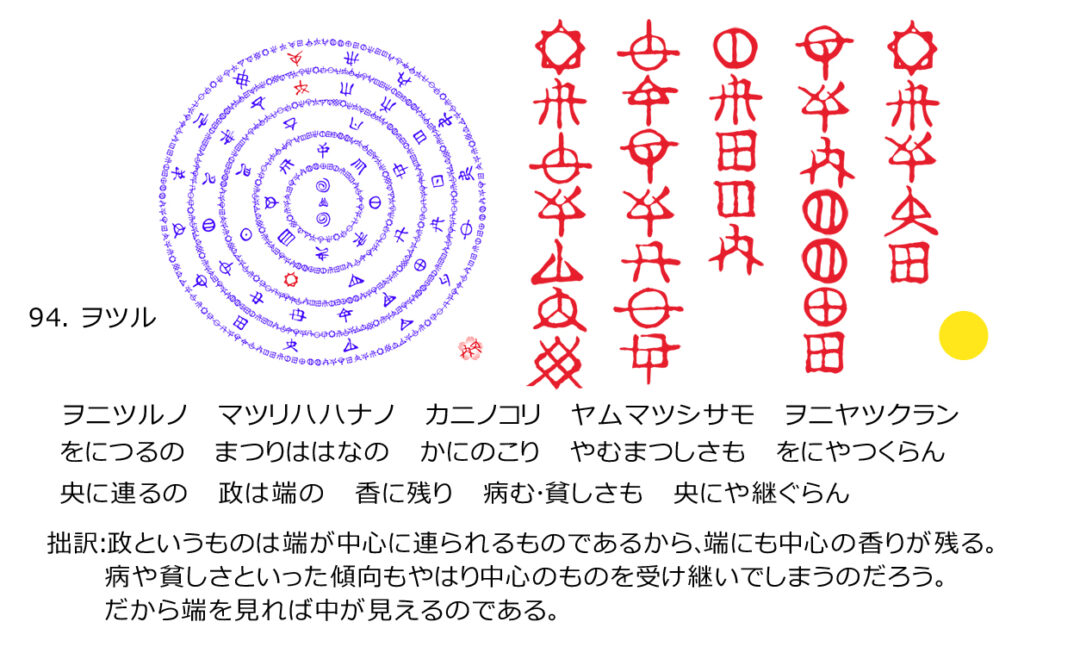

啓示: 政治はその中心から末端まで、影響を与え続けるものであり、端にまでその「香り」が残るように、政策の影響は社会全体に浸透します。病や貧困も、中心から末端へと連動するものであり、そのため、端の状況を見れば中央の状況がわかる。緊急事態である病や貧困に迅速に対応する政治が求められます。

意味: 「をつる」の政(まつり)は、政治が中央から末端にまで引っ張られるように影響を及ぼすことを表しています。正しい政策は末端にまで届き、社会全体を健全に保ちますが、病や貧困などの問題も中央から末端に伝播します。したがって、政治は早期に軌道修正を行い、全体の健康と繁栄を確保する必要があります。

関連:

- 病と貧困への対策: 病気や貧困が蔓延すると、生産性が低下し、社会全体が不安定になります。歴史的にも、疫病や貧困に対処することは政治の重要な使命でした。十代アマカミの弟、ニニキネの時代には、カニの病が問題となり、シラビケカミの処方によってサクラギさんが救われたことが記録されています。これにより、政治が迅速かつ適切に対処することの重要性が強調されます。

- 中央と末端の関係: 政治は中央から末端に影響を与えるものであり、末端の状況を見れば中央の問題も把握できます。これは、中央で行われる決定が末端にどのように影響するかを示しており、中央が正しい方向を維持することが社会全体にとって重要であることを示しています。

「をつる」は、政治が社会全体に影響を与える力を持っていることを教えています。中央から末端まで影響が浸透し、社会全体がその影響を受けるため、正しい政治が必要です。病や貧困などの問題に迅速に対処し、社会全体を健康で安定させることが政治の使命です。中央が正しい方向を保ち、社会全体がその恩恵を受けるよう、政治の軌道修正が不可欠です。

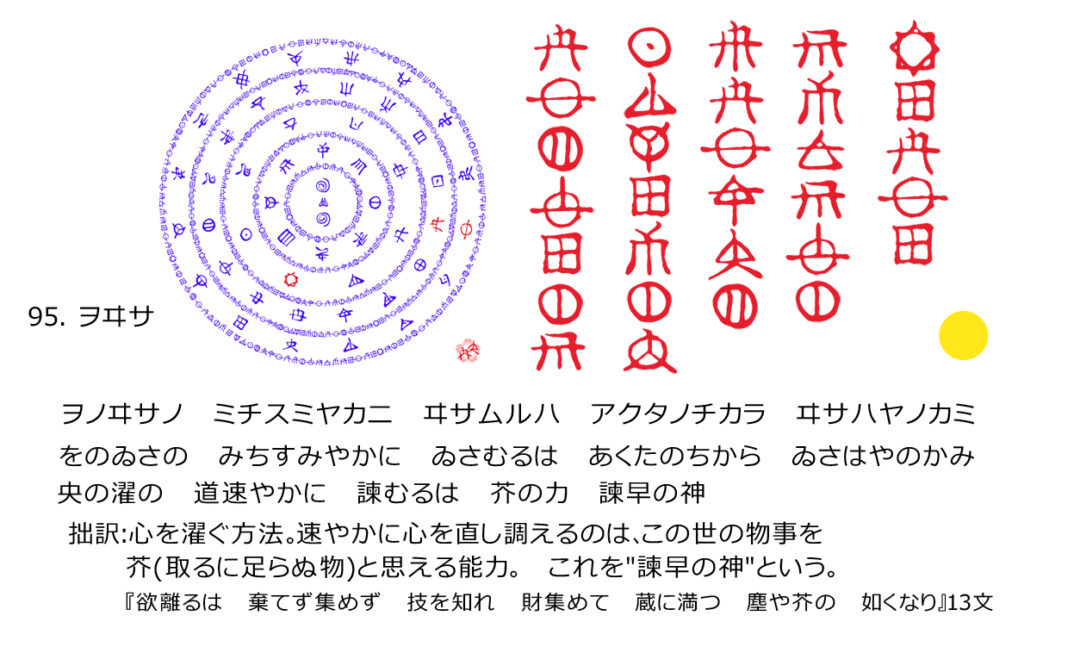

啓示: 心を速やかに清め、正す方法は、この世の些事を「芥(あくた)」とみなし、重要視しない力にあります。これを「諫早の神」と称し、無駄な行動や勢いに任せた行動を戒めるものです。

意味:「をゐさ」は、分の心を速やかに見直し、調えることの大切さを教えています。心を清めることができる人は、物事の本質を見極め、無価値なものに囚われず、真の価値を追求する力を持っています。人の心の中心にある「ヲ」は、大宇宙と繋がっており、その響きが良心に触れると、心は瞬時に改まるべきです。

関連:

- 心の清浄と速やかな対応: 心の曇りを放置せず、速やかに浄化することが、平和で調和のとれた生活の基礎となります。心に引っかかることがあれば、すぐに立ち止まり、何が問題かを見極め、改めることが大切です。

- 諫早の神: 勢いに任せた行動は無駄を生みます。それを諌め、正しい道へ導くのが「諫早の神」です。この神の存在は、心の迷いや無駄な行動を戒め、清浄な心での行動を促します。

「をゐさ」は、心を速やかに清めるための道を示しています。心の中心「ヲ」が大宇宙と繋がっているからこそ、良心に響く改心は一瞬であり、それができれば心の平安が得られます。「諫早の神」は、人の勢いや無駄を諌め、心の中心を正しく保つための導き手であり、私たちが正しい道を歩むために不可欠な存在です。

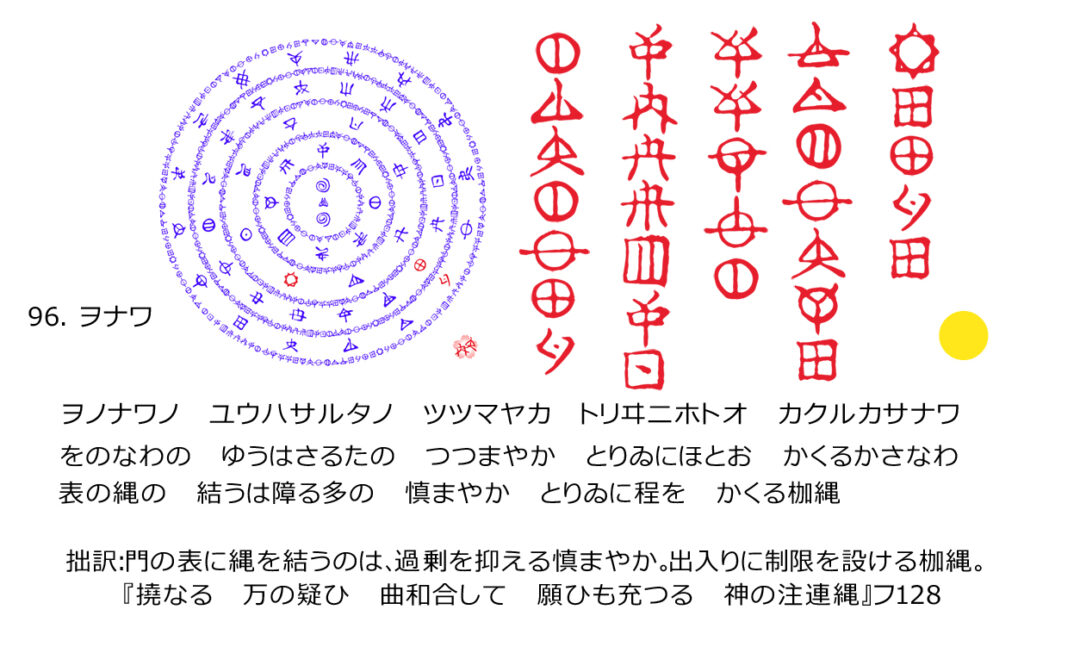

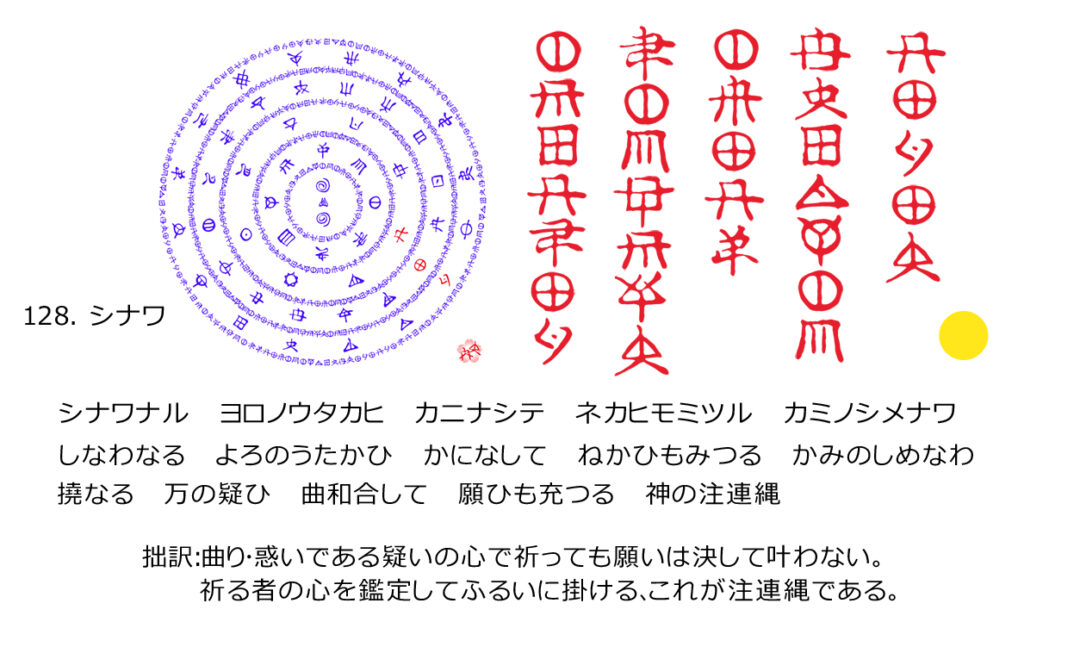

啓示: 「をの縄」は、猿田彦が結ぶ注連縄(しめなわ)であり、人々が集う場所に神聖な結界を作り出します。この縄は慎ましく、特に神社の鳥居に設けられることで、神聖な領域を示し、その領域を守る役割を果たしています。

意味: 「をなわ」は、中心(ヲ)において、調和と結束を象徴する縄(ナワ)を指します。猿田彦は、この縄を通じて神聖な空間を作り出し、そこに集う人々に守護と繁栄をもたらします。縄はまた、制限や枷縄(かさなわ)としての役割を果たし、神聖な空間への侵入を制限するものでもあります。

関連:

- 猿田彦と注連縄: 猿田彦は、道案内の神であり、道を清めるために注連縄を用いて神聖な領域を作り出します。この縄は、男女の結びつきや生殖を象徴し、生命の源を尊び、繁栄を願うものです。

- 枷縄(かさなわ)としての意味: 注連縄には、神聖な空間を守るための制限や防御の意味があり、侵入者を防ぐための枷縄として機能します。これにより、神聖な空間が守られ、そこに集う人々の幸福が保たれます。

「をなわ」は、猿田彦が結ぶ注連縄を象徴し、調和と結束をもたらすものであり、神聖な空間を守るための重要な役割を果たします。注連縄は、繁栄と生命の象徴であり、また、制限としての枷縄として、神聖な領域を保護します。この縄が設けられることで、神社や神聖な場所は守られ、そこに集う人々に幸福と繁栄がもたらされます。

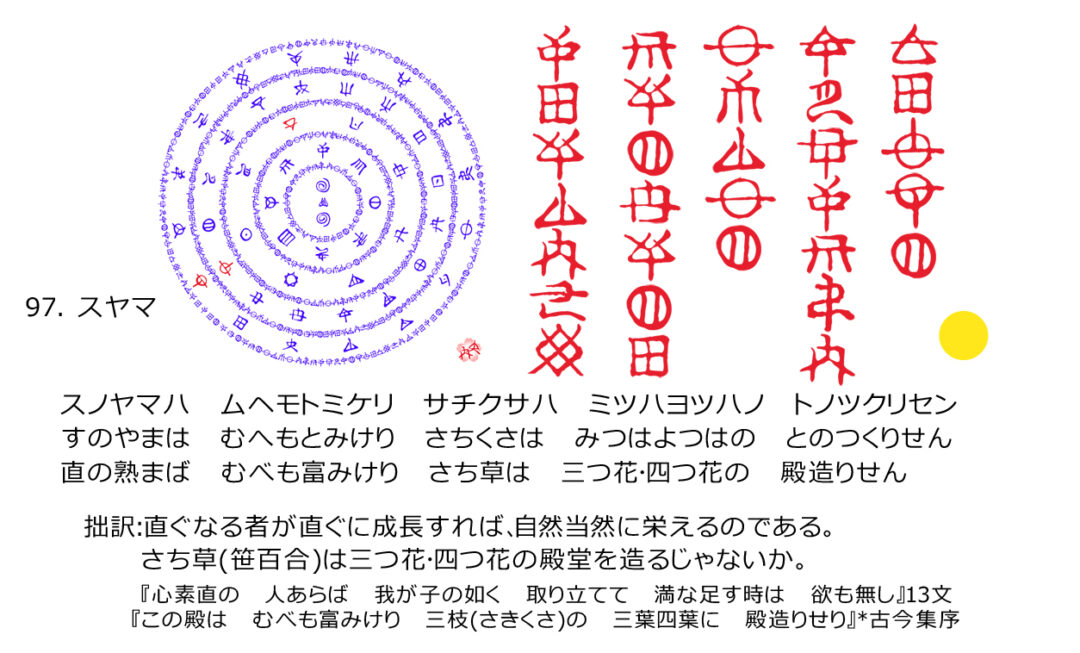

啓示: 「すやま(巣の山)」は、繁栄と発展の象徴として描かれています。山には不老長寿の霊果「むべ」が豊かに実り、これが富の象徴となっています。この山が繁栄することで、永遠(とわ)の都を築く準備が整ったことを示唆しています。共存共栄を目指し、着実に進むことで、周囲との調和が生まれ、最終的には豊かな実りが得られることを示しています。

意味: 「すやま」は、豊かに実る山であり、繁栄と富の象徴です。山に実る「むべ」は、長寿と繁栄の象徴であり、この霊果がたわわに実る山は、豊かな未来を築く力を持っています。さち草(笹百合)が三つや四つの花を咲かせるように、誠実な努力はやがて実を結び、豊かな成果となります。

関連:

- むべの実: むべは古来より不老長寿の象徴とされ、その実がたわわに実ることは、長寿と繁栄が保証されていることを意味します。

- 永遠の都: 山の豊かな実りは、永遠に続く繁栄の象徴であり、その地に永遠の都が築かれる準備が整っていることを表しています。

- 巣の山の発展: 巣のように保護され、繁栄する山は、集団や国が一体となり、富を築くことを示唆しています。

「すやま」は、集団や国家が一体となって繁栄し、成長する過程を表現していると解釈できます。巣のように守られ、発展する山は、未来に向けた希望と力強さを象徴し、長期的な繁栄を予感させるものです。

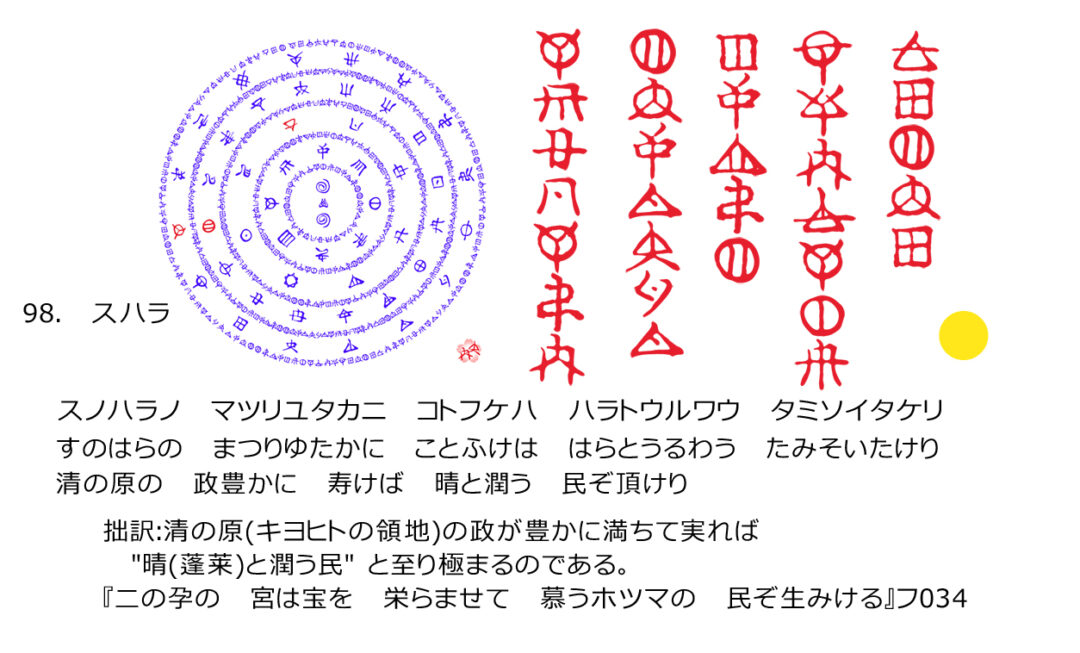

啓示: 「すはら」は、新しい土地の開発とその成果を象徴しています。すの原(新たに開拓された土地)の政が豊かに実り、民が繁栄し、喜びに満ちた状態を表しています。新しい田畑が潤い、安定した収穫をもたらし、民の心も豊かに満たされることを示唆しています。

意味: 「すはら」は、新田開発や新しい事業が成功し、豊かさが広がることを意味します。この豊かさは、物質的な豊かさだけでなく、心の豊かさや幸福感も含まれます。開拓された土地が安定した収穫をもたらし、それによって民が豊かに暮らせることを示しています。

関連:

- 新田開発: 新たな土地の開発や事業の始まりを意味し、それが成功して豊かさをもたらすことを象徴しています。

- 灌漑水田: 十代アマカミのニニキネが推進した微高地の灌漑水田の開発が、安定した収穫と民の繁栄をもたらした歴史的事例に関連しています。

- イタケリ(心の高まり): 豊かさによって民の心が高ぶり、喜びに満ちた状態を表現しています。

「すはら」は、新たな開拓や事業が成功し、豊かさが広がることを象徴しています。この豊かさは、物質的なものだけでなく、心の充足感や幸福感も含まれます。新田開発が成功し、安定した収穫をもたらすことで、民が豊かに暮らし、喜びに満ちた生活を送ることができるというメッセージを伝えています。

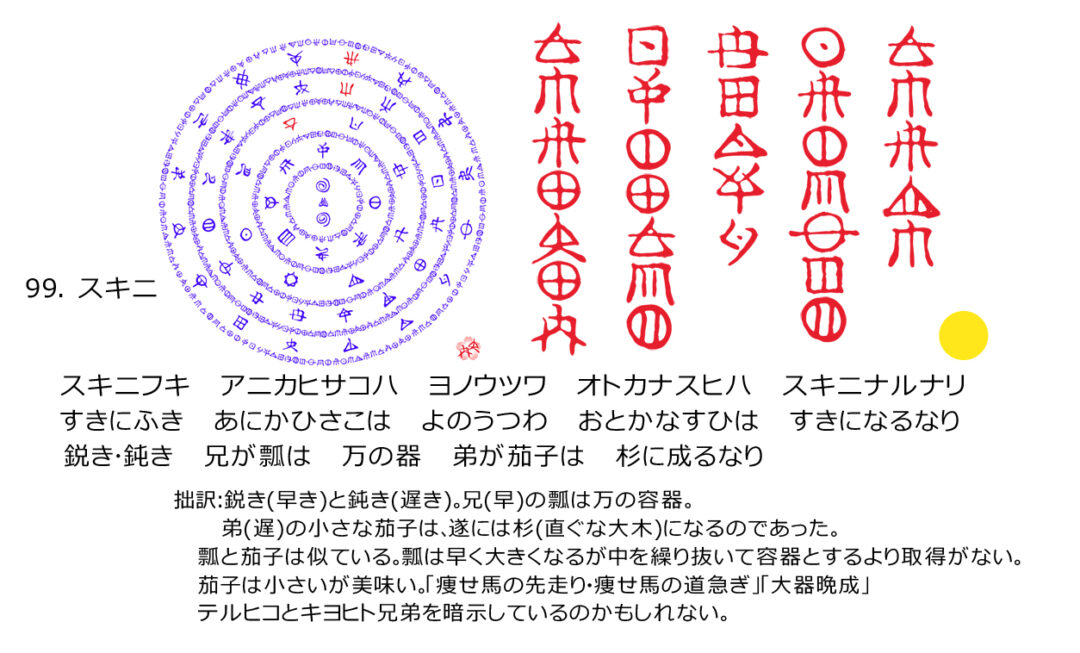

啓示: 「すきに」は、早く成長し目立つ者と、ゆっくりと成長する者の対比を通じて、物事を長期的に見ることの大切さを教えています。早い成長は目に見える成功を早期にもたらすかもしれませんが、ゆっくりと成長する者は最終的には大きく、しっかりとした存在になるという「大器晩成」の教えが含まれています。

意味: 「すきに」は、物事の鋭さ(早さ)と鈍さ(遅さ)の対比を表現しています。兄が早く成功する一方で、弟はゆっくりと成長しますが、最終的には大きな成功を収めるという意味を持ちます。このことは、表面的な成功に惑わされず、長期的な視点で物事を見据える重要性を強調しています。

関連:

- 大器晩成: ゆっくりと成長する者が、最終的には大きな成功を収めるという考え方に通じています。

- 利発な人に自由を: 才能のある人には、自由に行動させることで、その能力を最大限に発揮させることができるとしています。

- 巣の転換: 新しいことを始める際に、適切な人物に適切な役割を与えることが、より良い結果をもたらすと伝えています。

「すきに」は、鋭さと鈍さ、早さと遅さの対比を通じて、物事を長期的に見つめることの重要性を教えています。早く成功する者が目立つ一方で、ゆっくりと成長する者は最終的には大きく成功し、安定した存在となります。この考え方は、大器晩成の教えに通じており、目先の成功に惑わされず、長期的な視野を持って行動することの大切さを強調しています。さらに、才能ある者には自由に行動させ、その結果を待つことが、最終的には大きな成果を生むことを示唆しています。

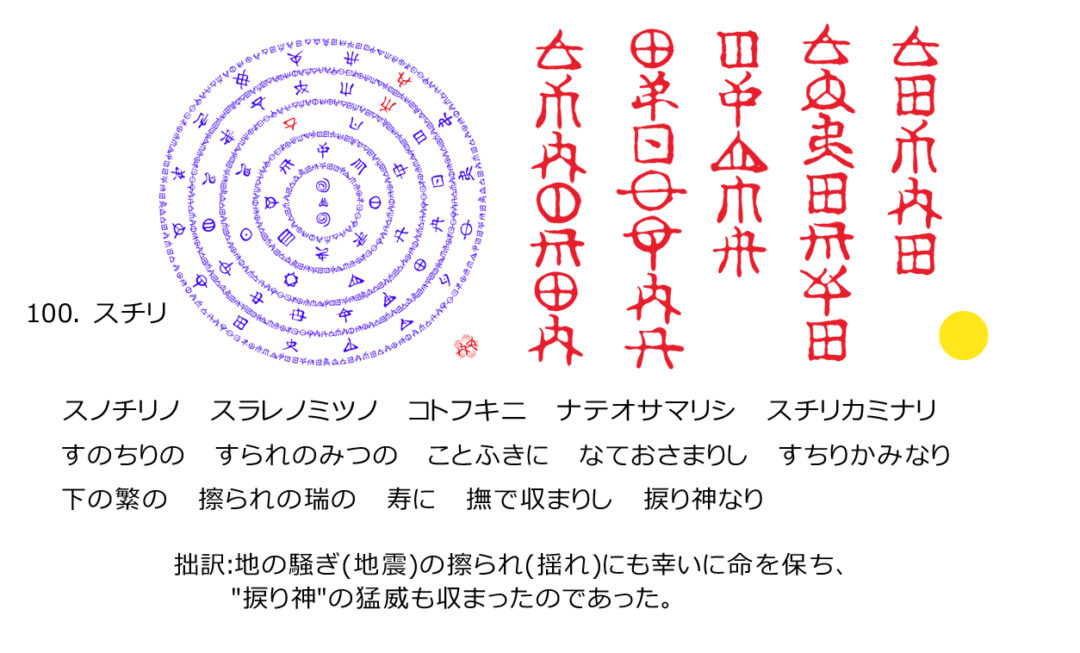

啓示: 「すちり」は、地の騒ぎや地震など、自然の力がもたらす混乱や変動を表現しています。この騒ぎや地震の背後には、地を捩り動かす神霊の存在があるとされ、その力は非常に強力である一方で、正しく対処すれば安定や収束も可能であるという教えが込められています。

意味: 「すちり」は、地震や地の騒ぎを象徴し、自然の力がいかに強大で制御が難しいかを示しています。しかし、正しい方法で撫で収めることで、その力を鎮めることができるとされています。このことから、自然の力に対して慎重に、そして敬意を持って接することの重要性を強調しています。

関連:

- 地震の神霊: 地震や地の変動を引き起こす神霊の存在を示唆し、その力がいかに強大であるかを伝えています。

- 自然の力: 自然の力に対して適切に対応することで、混乱を最小限に抑えることができるとしています。これは、自然災害への備えや対策の重要性を示唆しています。

- 安定と収束: 大きな混乱があっても、正しい方法で対処することで、その混乱を収束させ、安定を取り戻すことができるという教えが含まれています。

「すちり」は、自然の力に敬意を持ち、正しい対策を講じることで、混乱を収束させ、安定を取り戻すことができると教えています。

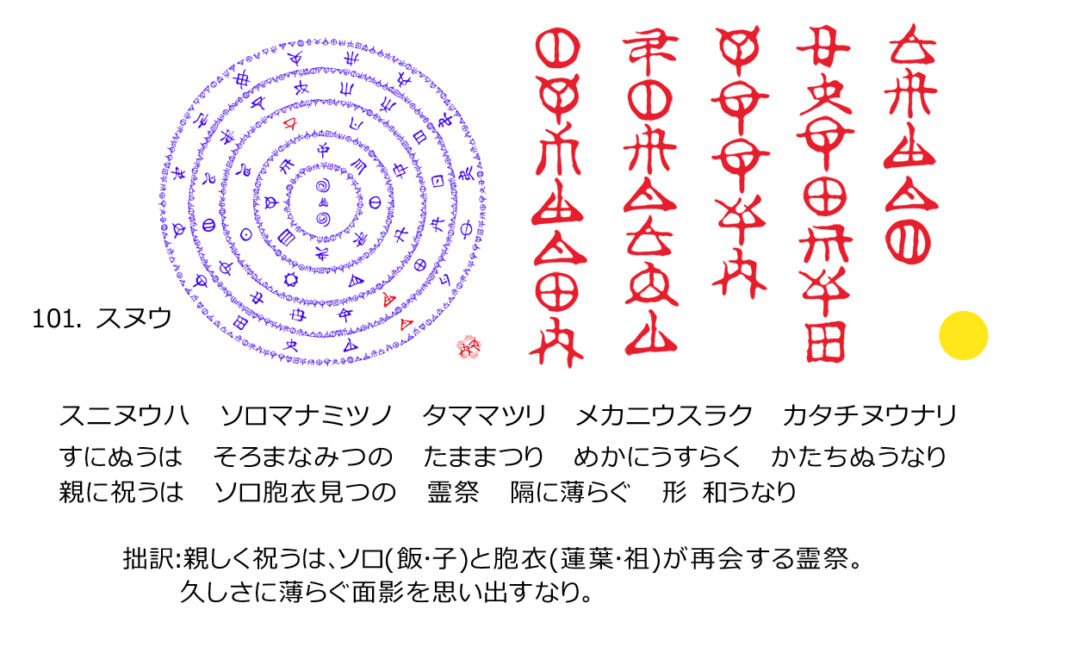

啓示: 「すぬう」は、自分の存在を支える根本的な要素、すなわち両親や日々の食物、水といったものへの感謝を示しています。これらの要素が形となり、自分の生命を縫い上げていることを意識し、それに対して感謝の気持ちを持つことの重要性が強調されています。

意味: 「すぬう」は、「縫い合わせる」という意味を持ち、ここでは自分の命が日々の糧や水、そして先祖からの恩恵によって成り立っていることを指しています。自分がどのようにしてこの世に存在しているか、その背景にあるものを見つめ、感謝することが大切であるとされています。

関連:

- 生命の源への感謝: 自分の命を支える食物や水、そして両親や先祖への感謝を忘れないことが重要であると示唆しています。

- 霊祭と縫い合わせ: 霊祭や感謝の儀式を通じて、形としての自分が縫い上げられていることを意識し、その結びつきを大切にすることを伝えています。

- 日常への感謝: 日々の生活の中で、自分を支えている要素に目を向け、感謝の気持ちを持ち続けることが、心の豊かさを生むという教えが含まれています。

「すぬう」は、自分の生命が両親、食物、水といった根本的な要素によって成り立っていることに感謝することを示しています。これらの要素が形としての自分を縫い上げ、支えていることを認識し、その結びつきに感謝することが重要です。日常生活の中で感謝の心を持つことが、精神的な豊かさや安定をもたらし、より良い人生を築く基盤となるでしょう。

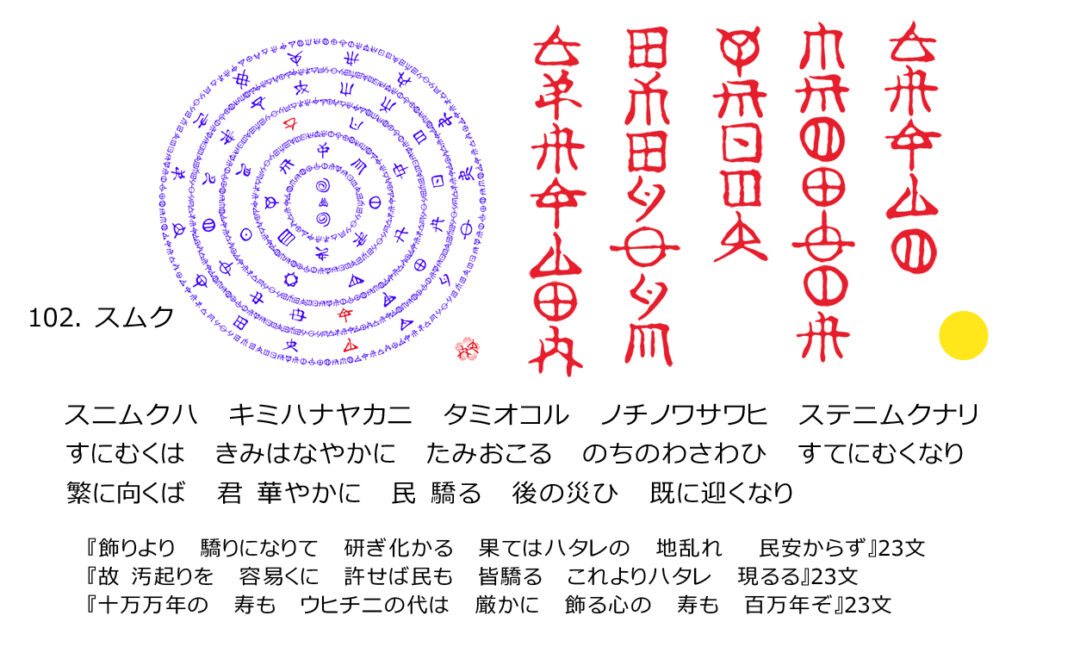

啓示: 自分の本来の姿や源を見つめ直し、華美や過剰な欲望に流されることなく、素直に生きることの大切さを示しています。大君が華美に流れると、下々もそれに倣い、傲慢な態度を取るようになりますが、そのような姿勢は災いを招く原因となります。

意味: 「すむく」は、「素に向く」という意味であり、本質や根源に立ち返ることを指しています。過剰な支出や華美な生活は、一見華やかであっても、内面には破綻の種を孕んでおり、最終的には災いを招くことになります。何事も本来の姿を見失わず、無理のない範囲で行動することが重要です。

関連:

- 無理な収支: 収入よりも支出が多い状態は、既に破綻が始まっていることを意味します。これは、個人の生活だけでなく、国家や組織全体にも当てはまります。

- 華美の危険: 華やかで過剰な生活や行動は、一時的には満足感を与えるかもしれませんが、後には必ずしっぺ返しが来るという教訓です。慎みとバランスの取れた生活が重要です。

- 危機感の欠如: 目の前に迫る危機を見逃すことなく、早期に対応することが必要です。後手に回ることなく、危機感を持って行動することが求められます。

「すむく」は、華美や過剰な生活に流されることなく、本来の姿や価値観に立ち返ることを教えています。無理な収支や過大な期待は、破綻や災いを招く原因となり、最終的には自分や組織全体に悪影響を及ぼす可能性が高いです。何事も素直

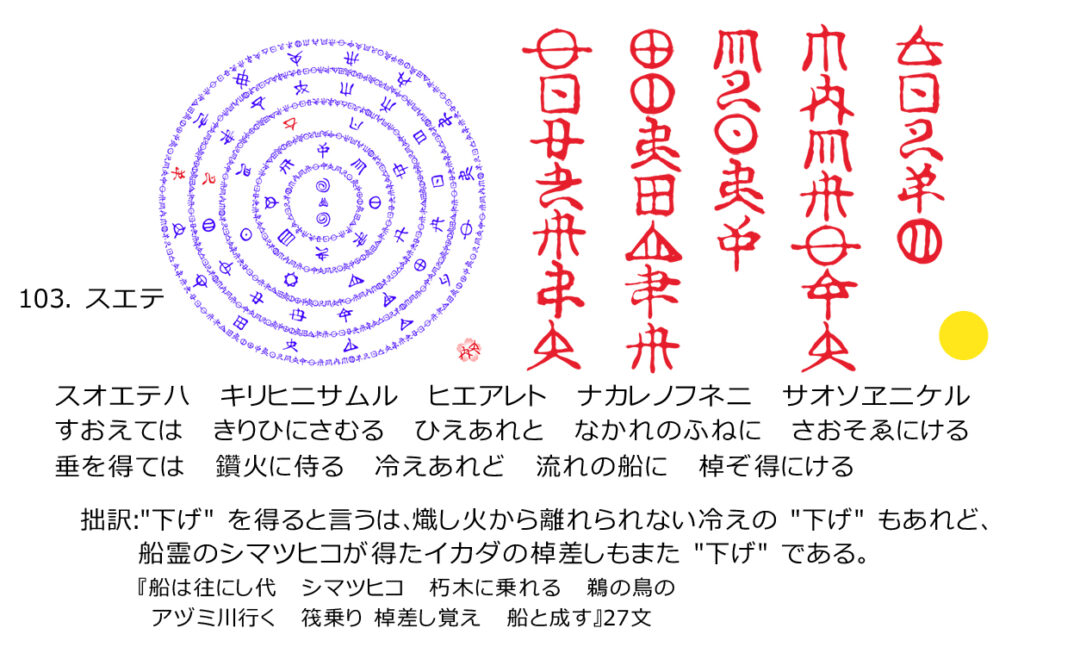

啓示: 「すえて」は、大義を持ち続けることで、試練や困難を乗り越え、最終的に物事を成し遂げる力を得ることができるという教えです。たとえ寒さや試練に見舞われても、火を起こし、失った棹を取り戻すように、努力を続けることで道が開けるというメッセージが込められています。

意味: 「すえて」は「為すチカラを得る」という意味で、困難な状況でも志を曲げずに努力を続けることで、最終的には成功を手にする力を得ることを示しています。困難な時期を乗り越えるためには、根気強く努力し、自分の信念を持ち続けることが重要です。

関連:

- 困難の克服: たとえ冷たい環境や困難な状況にあっても、適切な手段(鑽火)を用いることで問題を解決し、前進することが可能です。

- 努力と成功: どんなに漂流しているように感じても、必要な道具(棹)を手に入れることで、目的地に到達することができるという考えです。

- 古代の教訓: ニニキネさんが困難な状況の中で高地での灌漑水田を開発し、皇位を継承したように、努力と信念があれば、大きな成果を達成できることを示しています。

「すえて」は、困難な状況や試練に直面しても、大義を持ち続け、志を曲げずに努力を続けることで、最終的に成功へと導かれる力を得ることができるという教えです。冷えた状況でも火を起こし、漂流していても棹を得て、目的地に向かうための力を得ることができるように、人生の困難にも耐え忍び、最後まで信念を持ち続けることの大切さを伝えています。

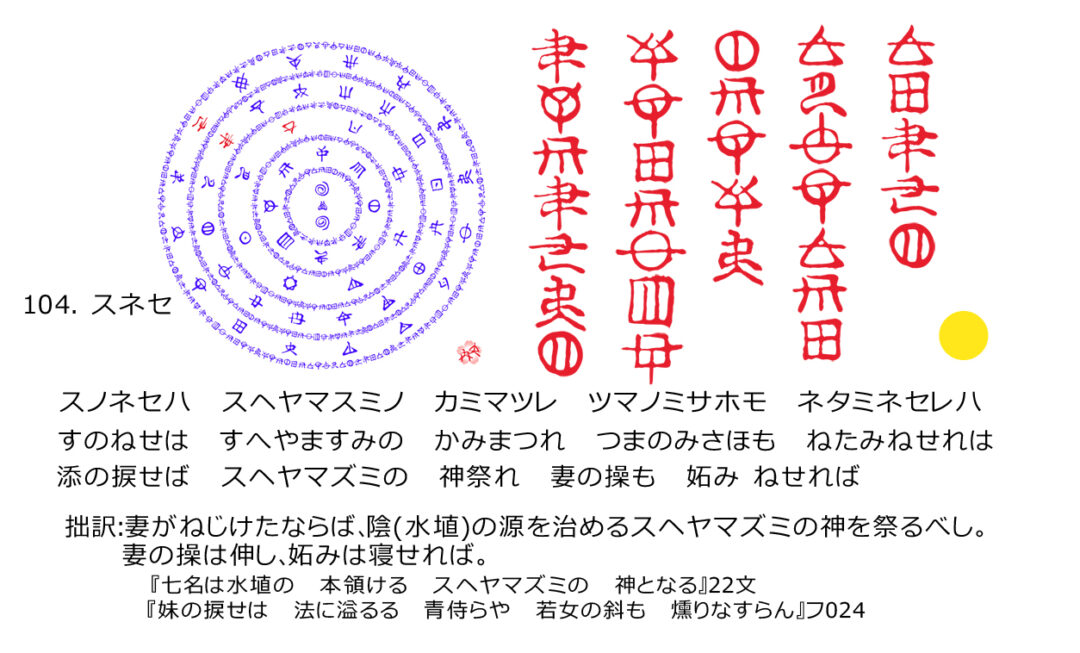

啓示: 「すねせ」は、心を穏やかに保ち、妬みや嫉妬といった負の感情を抑えることの重要性を示しています。特に家庭や夫婦関係において、妬みが心を乱す原因となることがあり、それを鎮めるためには、スヘヤマスミノ神(水と山を治める神霊)を祭り、心を整えることが必要です。

意味: 「すねせ」は、「素(本来の姿)を根(中心)に戻し、心を穏やかにする」という意味を持ちます。妬みや嫉妬といった感情が心を乱す原因となるため、それを「寝させる」(抑える)ことで、心の平安を取り戻すことができるという教えです。

関連:

- 夫婦関係の調整: 妻の心がねじけ、夫婦関係が悪化する場合、その原因が妬みにあることが多いとされます。これを解決するためには、心を鎮めるための神祭りや、心のケアが必要です。

- サクラウチの教訓: ヲシテ文献に登場するサクラウチが、妻の「ミサホ」(操)を通じて夫婦関係を測り直そうとしたように、問題の根を見つけ、解決に向かうための手段を講じることが重要です。

- オオヤマスミ家の経験: オオヤマスミ家は、妬みがもたらす問題に悩まされた家系であり、彼らの教訓から、妬みの鎮め方を学ぶことができます。

「すねせ」は、心の平安を保つためには、妬みや嫉妬といった感情を抑えることが重要であるという教えです。特に夫婦関係や家庭において、妬みが心を乱す原因となることが多いため、その感情を「寝させる」(鎮める)ことが必要です。サクラウチやオオヤマスミ家の教訓から学び、スヘヤマスミノ神祭りや心のケアを行うことで、心の穏やかさを取り戻し、家庭の平和を保つことができるとされています。

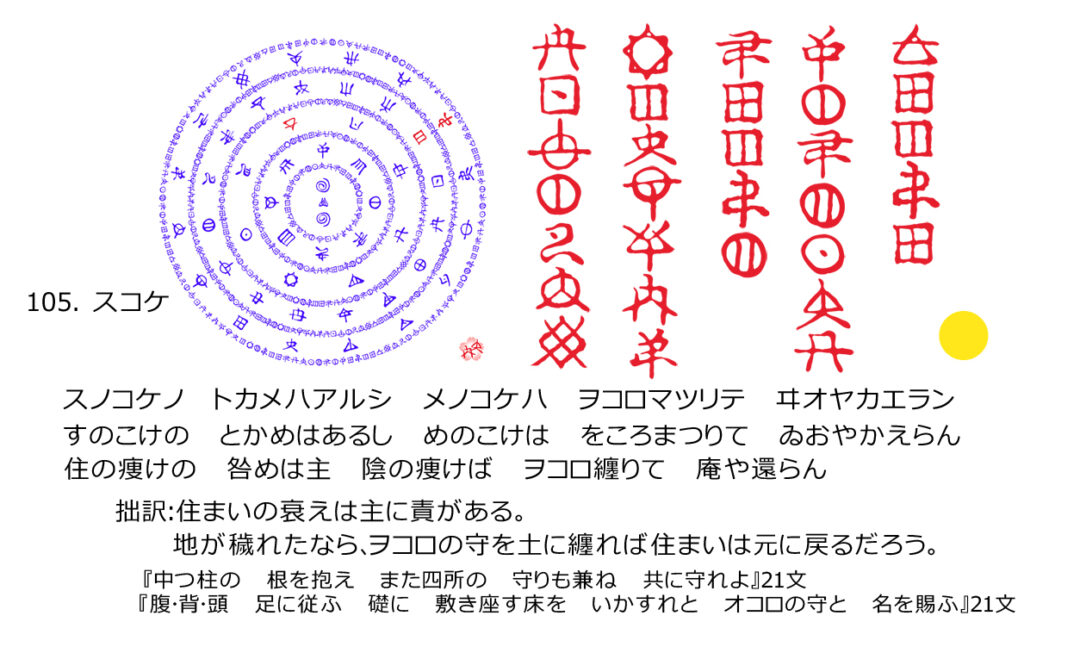

啓示: 「すこけ」は、住まいの環境や家族のあり方が乱れたときに、その根本的な原因を見つけ出し、対策を講じることの重要性を示しています。特に、家の外部の問題と内部の問題を区別し、それぞれに適切な対応を取ることが求められます。

意味: 「すこけ」の「ス」は住まいを意味し、「コケ」は痩せる、衰えるという意味を持ちます。住まいが衰える原因は主にあるとされ、主(家の長)がその責任を担う必要があります。また、家の内側の問題が生じた場合には、地の守り神である「ヲコロ」を祭ることで、土地の穢れを清め、住まいを回復させることができるという教えです。

関連:

- 住まいの管理: 住まいの環境が悪くなる原因は、家の主が責任を持つべきです。外部の問題であれば迅速に対応し、修理や清掃を行うことで住まいを守ることが重要です。

- 家内の問題への対処: 家の内部で問題が生じた場合、原因を見極め、適切な方法で対処することが必要です。「ヲコロ」を祭ることで、地の穢れを清め、家内の平和を保つことができるとされています。

- 地の守り神「ヲコロ」: 土地を守り、浄化する力を持つ「ヲコロ」は、地中で家屋の基礎を支え、地面の穢れを取り除く存在です。困難が生じたときには、この神に祈りを捧げることで、問題の解決を図ることができます。

「すこけ」は、住まいの環境が衰えたときに、家の主が責任を持ち、その原因を見つけ出して適切に対処することの重要性を教えています。家の外部の問題はすぐに対応できるが、内部の問題は見えにくく、対処が難しい場合もあります。そこで、地の守り神「ヲコロ」を祭ることで、地の穢れを清め、住まいを回復させることが推奨されます。場合によっては、住まいを変えることも考慮すべきです。

啓示: 「すおれ」は、素直さを取り戻すことで、心身のバランスが回復し、病や心の汚れが自然と癒されるという教えを示しています。氣力の低下が病の原因となるため、その兆候を見逃さずに素直な心で対応することが大切です。

意味: 「すおれ」の「ス」は素直であることを指し、「オレ」は折れ曲がることや心が曲がることを意味します。素直さを失うと、氣力が衰え、それが心身の病として表れることがあります。しかし、心の曲がりを正して素直さを取り戻すことで、心の調和が高まり、病は恐れを成して逃げ去るという意味を持っています。

関連:

- 氣力と病: 病は氣力の衰えを知らせる警報であり、心の穢れが病の原因となることがある。素直な心を持つことが、健康を保つための基本である。

- 心の調和: 心が調和を取り戻すことで、身体の病も自然に癒されていく。調和の力は病を遠ざけ、健康を保つための重要な要素である。

- ホツマの精神: 「ホツマ」とは調和や均衡を意味し、心の調和を高めることで、身体的な病も精神的な問題も解決へと導かれるとされています。

「すおれ」は、素直さを取り戻し、心の調和を保つことで、病や心の穢れが自然に解消されることを示しています。氣力の衰えが病を引き起こすため、早期にその兆候を見極め、素直な心で対応することが大切です。素直な心を保つことは、健康で幸せな生活を送るための基本的な姿勢であり、心の調和を大切にすることが求められています。

啓示: 「すよろ」は、古代の儀式や占いを通して、喜びと祝福を広げ、互恵の精神で社会を繋げることの重要性を示しています。正月の「トント」や「カユウラ(粥占い)」、流鏑馬(やぶさめ)などの行事を通して、病気を防ぎ、未来を占い、人々の幸せを願うというメッセージが込められています。

意味: 「すよろ」の「ス」は「素」の意味を持ち、「ヨロ」は「喜び」や「祝福」を示しています。古代から伝わる儀式や占いを行うことで、病気を防ぎ、社会全体の幸福と繁栄を願うという意味が込められています。例えば、「オケラ」を焚いて邪気を払い、「粥占い」で未来を占い、「流鏑馬」で的中を祈ることが、広く多くの人々の喜びに繋がるとされています。

関連:

- オケラとトント焼き: オケラ(薬草)を使った火祭り「トント」は、邪気を払い、病気の予防を願う行事であり、粥占い(カユウラ)を行うことで、未来の運勢を占います。

- 乗弓(流鏑馬): 流鏑馬(やぶさめ)の弓が的に当たることは、未来の予測や成功を象徴しています。的の真ん中に矢が当たることで、正しい道筋や方向性が示され、多くの人々の喜びが増すとされています。

- 相互互恵の精神: 儀式や占いを通じて、個人の喜びが社会全体に広がり、互いに助け合う精神が育まれます。これは、古代の「トのヲシテ」の相互互恵の精神とも通じるものです。

「すよろ」は、古代の祭りや占いの行事を通して、個人と社会の幸せを繋げることの大切さを強調しています。オケラを焚いて邪気を払い、粥占いで未来を見通し、流鏑馬で的中を祈ることで、万人の喜びと相互互恵の精神が育まれます。これにより、健康と幸福が広がり、社会全体が調和と繁栄を迎えるという考え方が示されています。

啓示: 「すその」は、古代日本の「スの園(日本)」において、特別な桃が賜られたことを象徴し、長寿と祝福の意味を持っています。これは、自然と生命の恩恵を受け取り、それを感謝し、大切に守ることの重要性を示しています。

意味: 「スの園」は日本の象徴であり、「ももおたまわる」は長寿と健康の象徴である桃が授けられることを意味します。桃は、生命力の象徴として、古代から西王母(中国の神話に登場する長寿の象徴)に関連付けられています。「こゑ」は、クワの実や根を使った薬用の長寿法のことを指し、自然の恩恵を活用することの重要性を示しています。

関連:

- 西王母の桃: 西王母は中国の神話に登場する女神で、長寿を象徴する存在です。彼女が持ち帰った「桃の実と樹」は、日本固有の品種であり、長寿と健康の象徴として、東アジア文化で共通するテーマです。

- 日本のスの園: 「スの園」は、日本の自然や土地を象徴し、その恩恵を受けることが、長寿と幸福の鍵であることを示唆しています。

- 長寿の方法: クワの実や根を食用・薬用にする「こゑ」の方法は、古代の知恵を活用し、健康と長寿を追求する道を示しています。

「すその」は、古代日本において、自然の恩恵を大切にすることの重要性を強調しています。日本の「スの園」から賜った桃や、「こゑ」と呼ばれる長寿の方法は、生命力の象徴であり、それを守り、活用することが人々の幸福と長寿に繋がるという教えです。

啓示: 「すゆん」は、生命の象徴である「イサナギ」と「イサナミ」の結びつきの力強さと調和の美しさを示しています。彼らの行動と存在は、邪悪なものから身を守り、幸運を呼び込むための象徴的な手段であり、人生のさまざまな障害を克服するための教えを示しています。

意味:

- キ(イサナギ)のうつたま: 「イサナギ」が放つ力強い生命力の玉(魂)を指します。

- ミ(イサナミ)のはこと: 「イサナミ」が羽子板のように軽やかに弾き、調和の音を作り出すことを意味します。これにより、二人の調和とバランスが表されています。

- かはい・よこま: 「かはい」は「庇い」を意味し、「よこま」は「邪魔」や「汚れたもの」を指します。つまり、邪悪なものを防ぎ、お互いを守るという意味です。

関連:

- イサナギとイサナミの神話: 日本神話における創造神であるイサナギとイサナミの神話が背景にあります。彼らの結びつきと協力が、生命と繁栄を象徴しています。

- 寿(長寿と繁栄): 「寿の結び」は、長寿と繁栄を象徴し、二神の力強い結びつきが邪悪なものから守る力を持つことを示しています。

- 邪悪なものへの防御: この概念は、邪悪なものからの防御、調和の重要性、そして共同体の結束の力を強調しています。

「すゆん」は、イサナギとイサナミの神話を通じて、人生における調和と結びつきの力を強調しています。二人の神が放つ「玉」と「羽子板」の音は、邪悪なものを寄せ付けず、強力な防御の象徴です。また、互いに助け合い、支え合うことで、あらゆる障害を乗り越えることができるという教えを含んでいます。

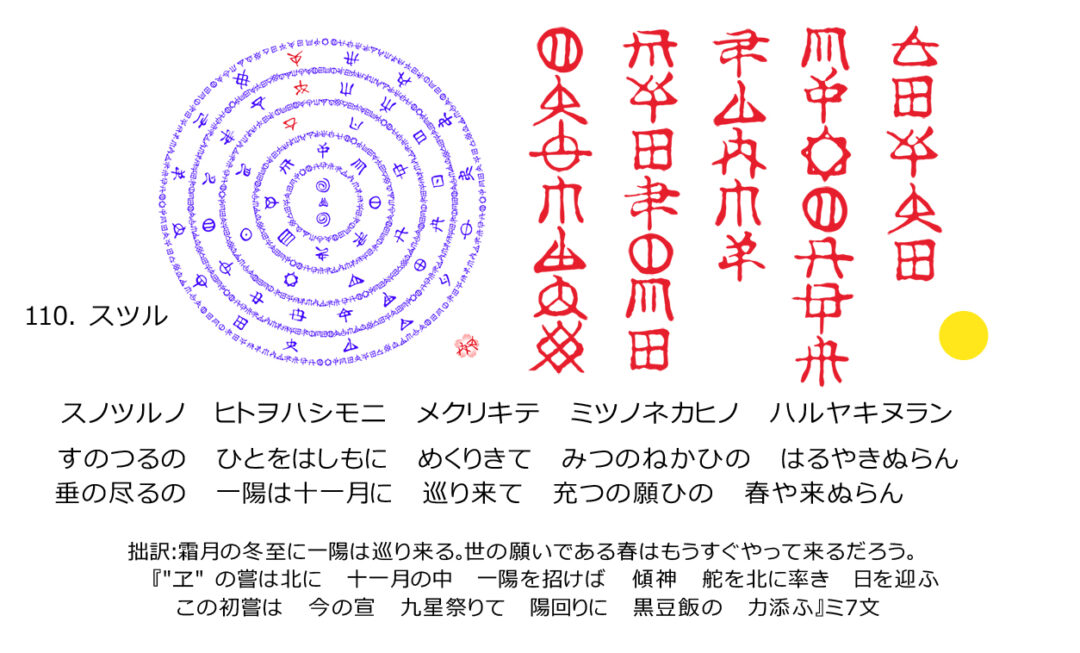

啓示: 「すつる」は、時が巡り、自然のリズムに従って良い時期が再び訪れることを示唆しています。冬の寒さを越え、希望の春がやってくるように、今は忍耐と信念を持ち続けるべき時です。

意味: 「すのつるの」は「一陽が来る」という意味で、冬至を迎え、陰が極まり再び陽が巡ってくることを象徴しています。「霜月」は旧暦の11月を指し、そこから新しい季節のサイクルが始まることを示しています。「メクリキテ」は巡り来ることを意味し、願いや望みが実現するための時が来ることを示唆しています。「ハルヤキヌラン」は、希望の春がやがて来るであろうことを指しています。

関連:

- 季節の巡りと人生の周期: 自然界のリズムに合わせて、人生にも良い時期と悪い時期が巡ってくるという考え。今の辛い時期もやがて良い時期に変わるという希望を持つことが大切です。

- 一陽来復: 冬至は一年の中で最も昼が短く、夜が長い時ですが、それを境にして再び陽の気が増し始めるという意味で、「一陽来復」という言葉があります。これを人生に当てはめると、最も困難な時期を経て、再び希望や良い状況が訪れるということを表します。

- 希望と忍耐: 「春や来ぬらん」という表現は、どんなに困難な時期であっても、希望を持ち続けて忍耐強く待つことで、やがて良い時期が巡ってくることを示しています。

「すつる」は、自然のリズムに従って時が巡り、やがて良い時期がやってくることを表しています。旧暦の霜月(11月)に冬至を迎え、一陽来復の時が訪れるように、どんなに厳しい状況であっても、それが変わり、新しい希望の春がやってくることを示唆しています。今は前向きな姿勢を保ちながら、忍耐強く時の巡りを待つことが大切だという教えです。

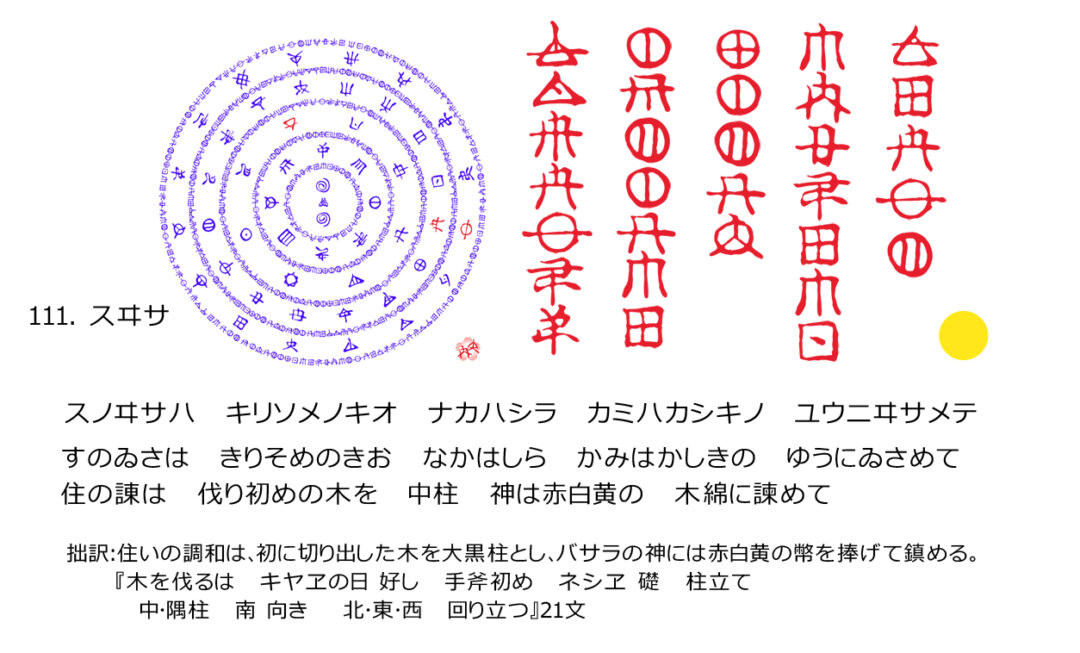

啓示: 重要な行為を行う際には、その場を清め、神聖な儀式を通じて物事を始めることの大切さを教えています。特に大きな影響をもたらす行為(例えば、建築や自然への影響を伴う行為)には、神への敬意と感謝を込めて準備を整えることが求められます。

意味: 「すゐさ」は、重大な行為を行う前に清めの儀式をすることを表しています。伐り初めの木を切る際には、その木が使われる場所(宮殿など)の清浄を保ち、神(アメミヲヤ)に捧げる赤・白・黄の三色の幣を用いることで、神の恩寵を得ることを意味します。

関連:

- 場所の清め: 何か大きなことを始める前に、その場所を清めることが重視されます。場所を清めることで、神聖な力が宿り、良い結果を得ることが期待されます。

- 三色の幣: 「カシキ(赤・白・黄)」の三色の幣は、天の神(アメミヲヤ)を祭る際に用いられ、浄化と守護のシンボルとしての役割を果たします。

- 神への敬意: 神聖な儀式を通じて、神(アメミヲヤ)に対する尊敬と感謝の念を表し、神の加護を求めることが重要とされています。

「すゐさ」は、重要な行為を行う前に、物事を始める準備としての清めと神聖な儀式の大切さを説いています。場所を清め、神への敬意を表すことで、その行為に神聖な力が宿り、良い結果をもたらすと信じられています。特に大きな影響を及ぼす行為の際には、神の加護を得るために、清めの儀式を行うことが推奨されます。

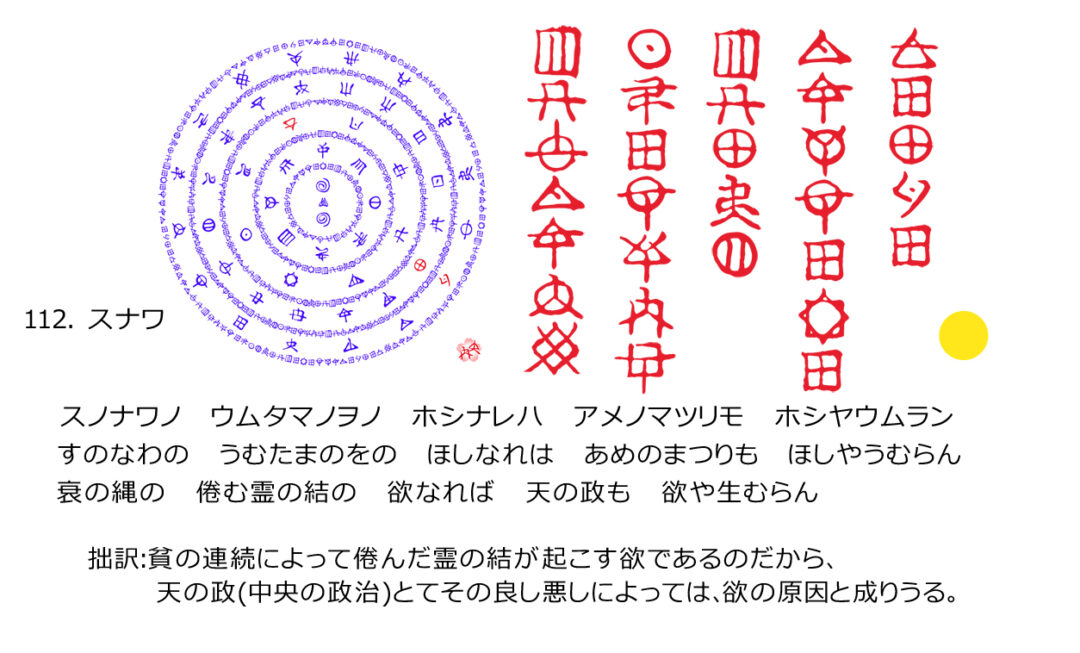

啓示: 「すなわ」は、人間の欲望(ホシ)を理解し、それを活かす仕組みを作ることの重要性を教えています。政治、経済、社会すべてにおいて、欲望を無視せずに考慮し、それが人々の行動の推進力として効果的に機能するような環境を整えることが求められます。

意味: この卦は、人々の欲望や願望が社会全体の仕組みにどのように影響するかを示しています。欲望は、人間の本質的な部分であり、それが上手に利用されることで、社会や個人の繁栄を促進する可能性があります。逆に、欲望が適切に管理されずに誤った方向に進むと、社会の混乱や個人の不幸を招くことになります。

関連:

- 政治と経済: 欲望は政策や経済活動の基盤であり、人々の欲求を満たす仕組みが求められる。

- 社会構造: 欲望が正しい方向に向けられる社会構造の構築が重要で、教育や規範、価値観の設定がその役割を果たす。

- 精神的な教え: 欲望の制御と方向付けが精神的な成長と幸福に繋がるとされる。

「すなわ」は、人間の欲望を無視せず、それを社会全体の成長や繁栄に繋げるための仕組みを築くことの重要性を強調しています。欲望を正しく理解し、方向付けることで、個人と社会の両方が調和を持って発展できる道が開かれるという教えです。

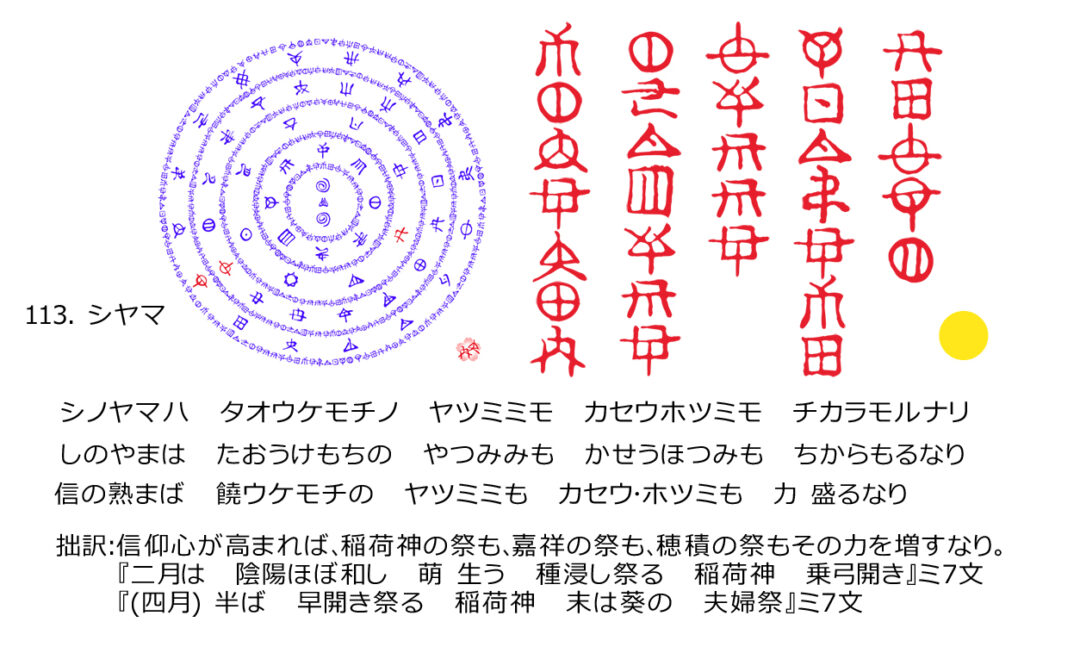

啓示: 「しやま」は、物事が成就するためには、周囲の環境や支援が重要であることを示しています。信仰心が高まり、豊穣神ウケモチの祭りが行われると、その力が増し、農業や他の産業の発展にも寄与することが強調されています。

意味: この卦は、周囲の支援や環境が整うことで、個人や社会の目標が「山」のように大きく成就することを示しています。農業や産業の成功は、周囲の信仰心や自然環境、社会的な支援に支えられて成り立つものであり、これらの要素が「力」を盛る役割を果たします。

関連:

- 信仰と祭礼: 信仰心が強まると、祭礼がより力を持ち、社会全体に良い影響を与える。

- 農業の発展: ウケモチ神への祭りや感謝が農業の発展を促し、風水害から守るための備えが整う。

- 経済的成功: 周囲の支援や環境の整備が、経済的な成功と安定を支える。

「しやま」は、物事が成功するためには、信仰心や祭礼、周囲の環境の整備が不可欠であると説いています。個人や社会の発展には、自然や神への感謝と信仰が深く関わっており、それが豊かさをもたらし、大きな成果を成し遂げるための力を与えるのです。

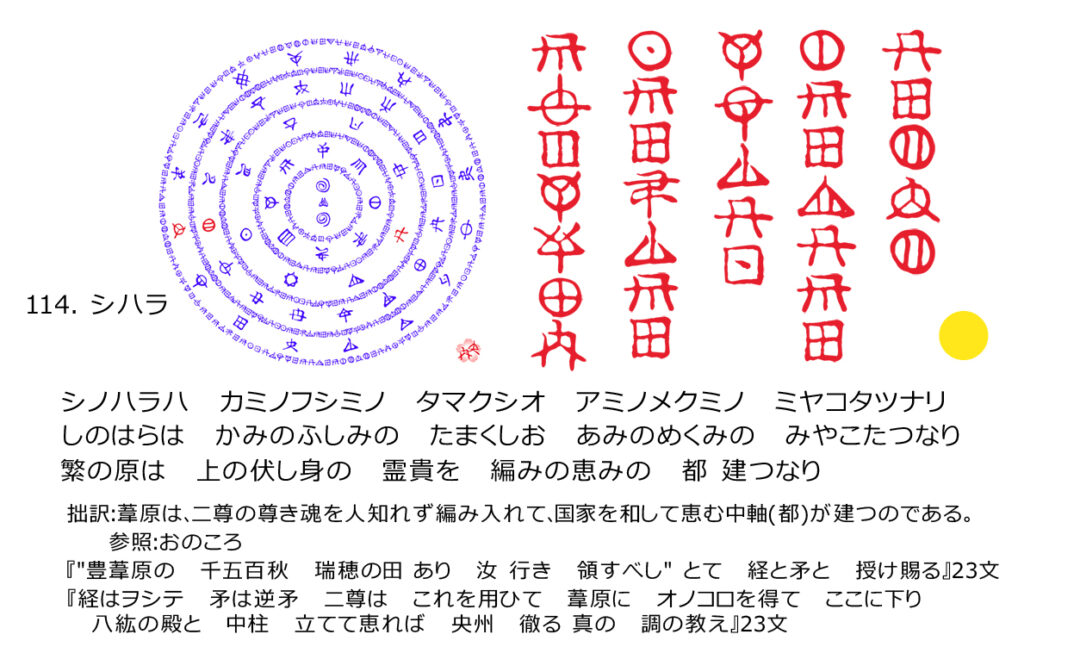

啓示: 「しはら」は、神聖な場所である葦原(あしはら)において、神々の恵みを受け入れ、平和で栄える都が建てられるという啓示を示しています。これは、神と人との調和や、正しい祈りと行いが、繁栄と平和をもたらすことを教えています。

意味: この卦は、社会や国家が繁栄するためには、神々の恩恵と人々の信仰、共同の努力が不可欠であることを示しています。神々(カミノフシミノ)の霊力によって、葦原(アシハラ)が整えられ、そこでの努力が結実して、都市や国家が繁栄するのです。これは、協力と信仰が社会全体の幸福と安定に寄与することを強調しています。

関連:

- 神々の力と恩恵: 神々がその霊力を注いで、社会に恵みをもたらすこと。葦原のような共同の場で、都(社会の中心)が建設され、国家や社会が発展していく。

- 神の伏見(ふしみ): 神々の恵みを受けるための神聖な場所を意味し、神との繋がりを強化する場所。

- 玉串の奉納: 神に対して捧げる象徴的な行為であり、祈りと敬意を表すもの。これにより、神の恵みを得ることができるとされています。

「しはら」は、神への敬意と祈りを大切にし、正しい行いを通じて神の恵みを受け、社会全体の発展と繁栄を目指すことを示しています。神聖な儀式や供物を通じて、神と人との調和が保たれ、その結果として都が建ち、平和と繁栄がもたらされるという教えです。

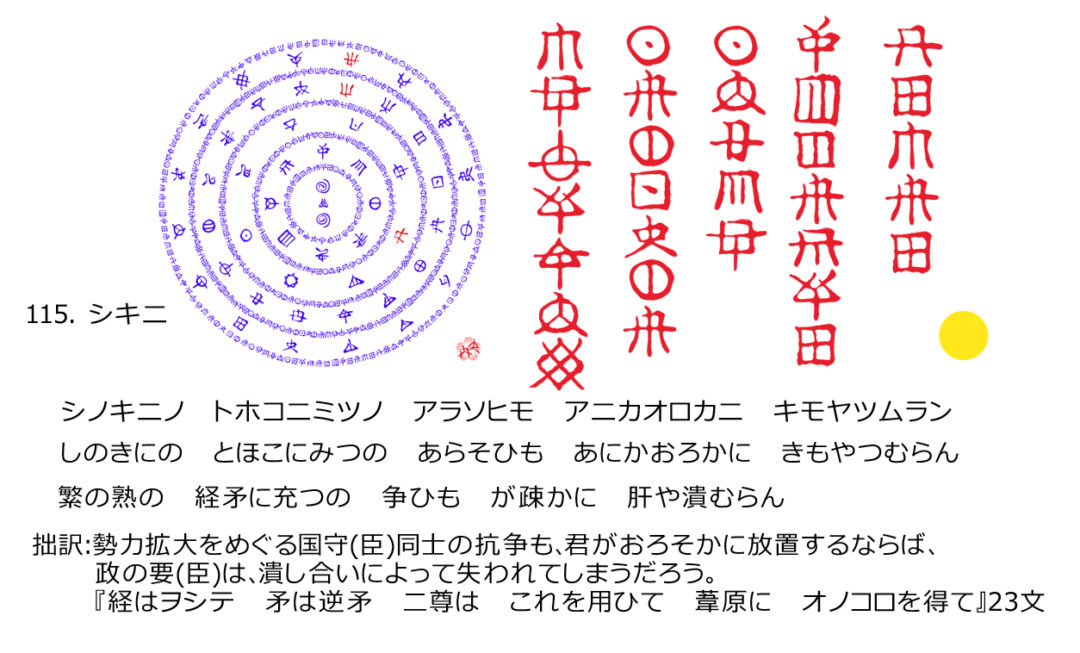

啓示: 「しきに」は、社会の安定と秩序が上層部の責任と統治の適切さに依存していることを示しています。上層部が怠慢であれば、争いや混乱が起こり、国民や社会全体に影響が及ぶことを警告しています。

意味: この卦は、上層部(リーダーや指導者)の役割が社会の安定にとって重要であることを強調しています。リーダーがその責任を疎かにすると、争いが生じ、社会全体に悪影響を与える可能性が高くなります。経(正しい行い)と矛(力や権威)をもって秩序を保つことが必要です。

関連:

- 転換期の指導: 国や組織が転換期にある際、リーダーシップが問われます。指導者が精神的な強さを持ち、理念を示して信頼を築くことが重要です。

- 失政とその影響: 上層部の誤った判断や怠慢が、社会に混乱や不安をもたらす。

- 精神と理念の重要性: 政治や社会において、精神と理念が土台となり、それを支える指導者の信頼性が繁栄をもたらすことを示しています。

「しきに」は、社会や国家のリーダーがその役割を適切に果たし、責任を持って行動することの重要性を強調しています。リーダーが怠慢であれば、争いや混乱が生じ、社会全体に悪影響が及ぶため、経(正しい行い)と矛(権威)をもって秩序を保つことが求められます。

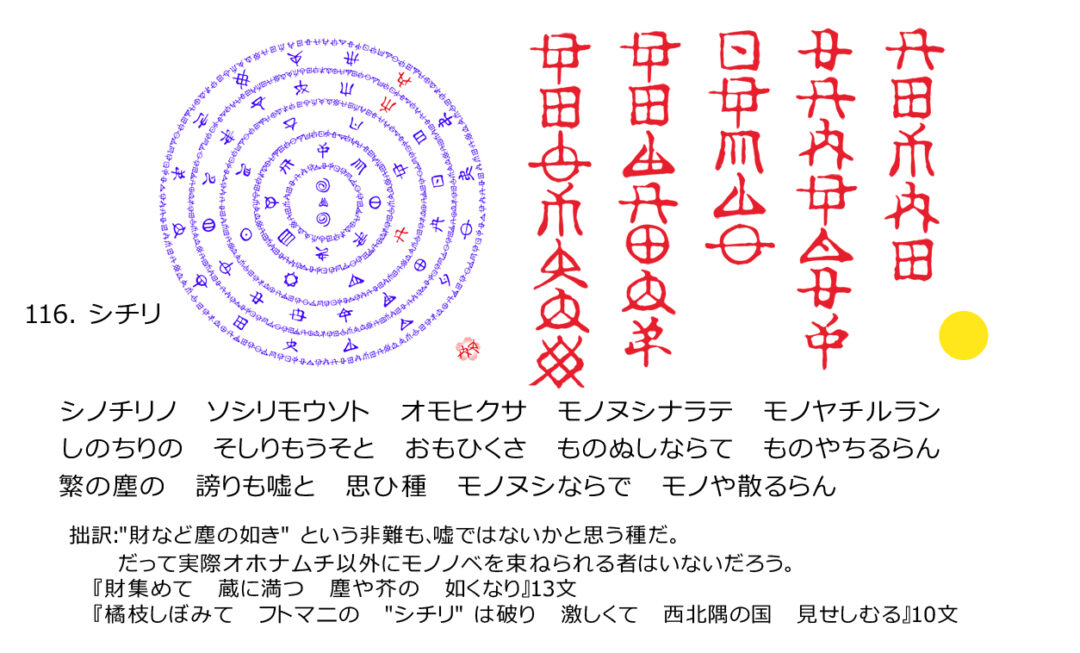

啓示: 「しちり」は、他人の謗り(悪口)や嘘を軽視せず、その背後にある真実を見極めることを示しています。軽はずみな噂や悪意から発生する混乱や影響を防ぐためには、冷静で客観的な視点を持つことが重要です。

時には正論を主張することが疎まれたり、理由のない誹謗中傷を受けたりする場面があるでしょうが、そうした状況に左右されず、主観から離れて嘘と真実を見極める。困難な状況でも正しさを貫く力を持つこと。

意味: この卦は、社会や個人における誤解や誤報の影響力に警戒するよう促しています。特に、嘘や誤解が広まることで、関係者の信用や評判が損なわれるリスクがあるため、それに対処するための冷静な判断と、真実に基づいた行動が必要です。

関連:

- 誹謗中傷に対処する力: 正論を主張すると、批判や中傷を受けることがありますが、動じずに真実を見極めることが求められます。

- 誠実な対応: 事実を確認し、冷静に対応することで、誤解や誤報を解消する。信頼を守るためには、誠実で正直なコミュニケーションが重要。

- 真実と嘘の見極め: 主観を捨て、真実を追求することが、混乱の中でも自分を保ち、正しい道を歩むために重要です。

「しちり」は、他人の謗りや嘘に対して冷静に対応し、真実を見極める姿勢の重要性を強調しています。誤解や誤報が広がることで、信用や評判が損なわれるリスクがあるため、正直で誠実なコミュニケーションを保ち、信頼を維持することが求められます。

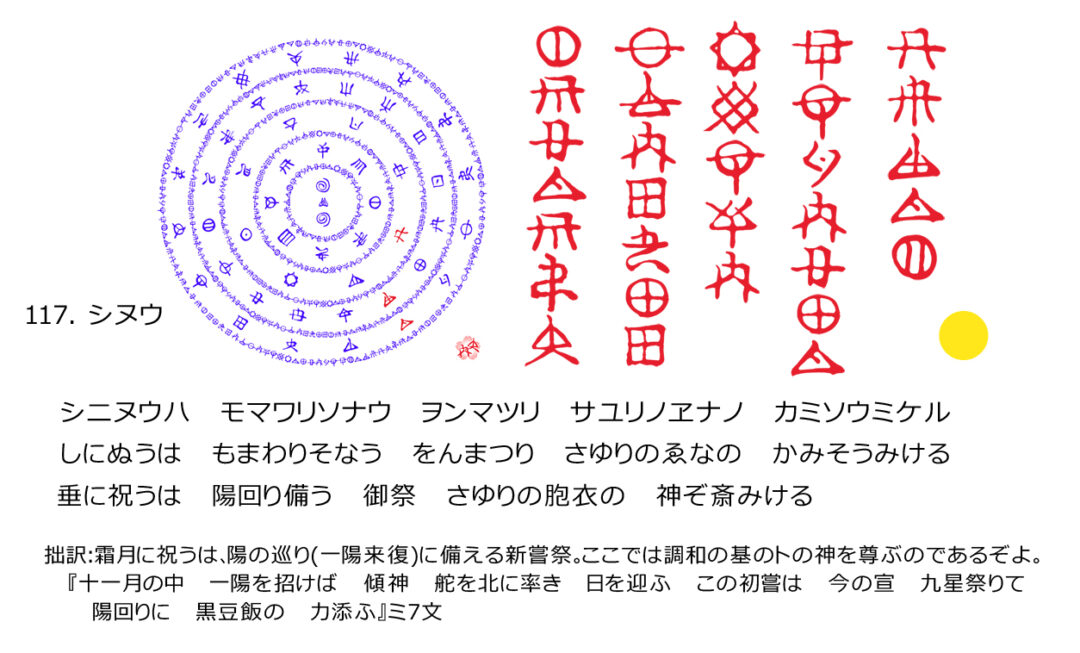

啓示: 「しぬう」は、霜月(陰の季節)の新嘗祭(しんじょうさい)において、陽の巡り(一陽来復)に備える祝祭を示しています。この祭りは、生命の復活と調和を象徴し、自然のサイクルと生命力を尊ぶ重要な時期を指しています。

意味: この卦は、季節の変わり目における自然の力を認識し、それに調和して生きることの重要性を強調しています。特に、新嘗祭を通じて、陰の季節が終わり、陽の力が再び戻ることを祝い、その変化に備えることを意味しています。

関連:

- 一陽来復: 陰の時期が終わり、陽のエネルギーが再び増加する時期を示し、新しい始まりを祝う。

- 生命の誕生と成長: 生命が生まれ、成長していくためには、周囲の環境や条件が整っていることが必要であることを示します。

- 準備と調和: 何事も成功させるためには、事前の準備と調和が欠かせないという教えです。自然の巡りや祭事もまた、この調和の一部です。

「しぬう」は、冬の終わりとともに陽の力が再び強まる時期を祝い、自然の調和と再生を讃える祝祭を示しています。この時期に行われる新嘗祭を通じて、生命の循環と復活の力を尊び、自然と共に調和して生きることの大切さを教えています。

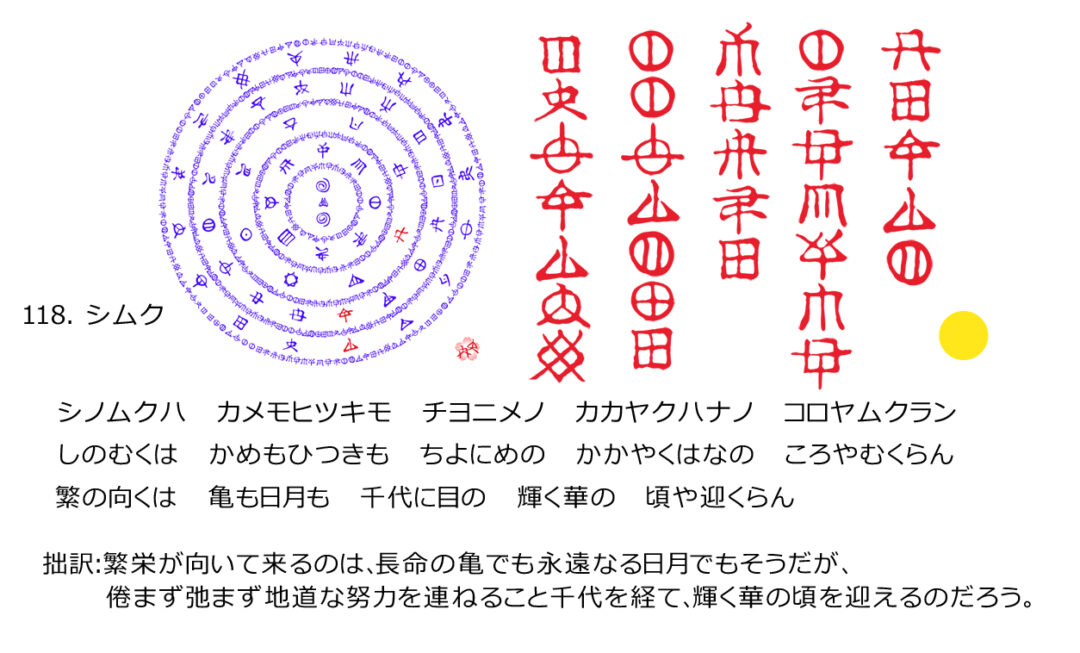

啓示: 亀の長寿さえも限りがあるが、日月の巡りは永遠である。その循環の中で、長寿や繁栄を実現するために必要な準備と努力が重要であることを示しています。

意味: この卦は、死や老いに向き合いながらも、希望を持ち続けることの大切さを伝えています。長寿を象徴する亀でさえも、寿命は有限ですが、日月の巡りは続いていきます。その中で、今という瞬間を大切にし、未来の輝く日を迎えるために努力することが重要であると説いています。

関連:

- 長寿と繁栄: 長い年月をかけて地道に努力を重ねることで、人生の晩年や未来において繁栄や幸福を手に入れることができる。

- 努力の積み重ね: 日々の小さな努力が積み重なり、やがて大きな成果や成功をもたらすことを示します。

- 死と向き合う: 死や老いと向き合う中で、未来に向けて準備をすることの重要性を強調しています。過去を振り返り、未来を見据えた計画を立てることが大切です。

「しむく」は、死や老いという避けられない現実に向き合いながらも、未来に向けた準備と努力が不可欠であり、それがやがて人生の成功や繁栄につながるという教えを示しています。

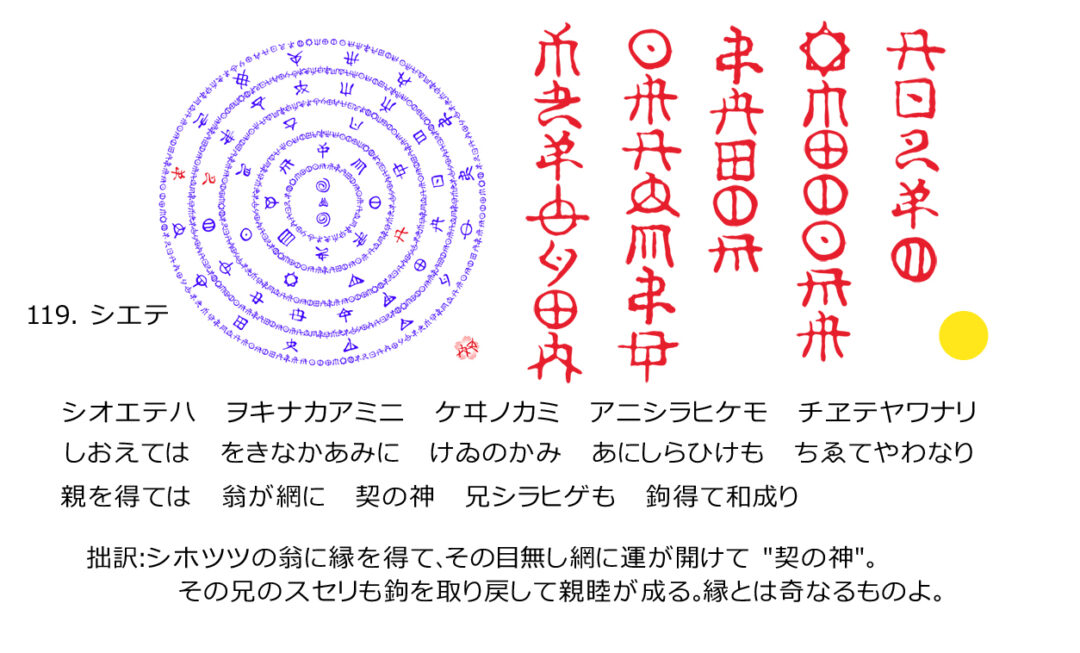

啓示: 「シ(責務)」を背負った者が正義と誠実を持って困難に対処し、状況を改善する方法を示しています。兄弟の間の不正を見過ごさず、勇気を持って正しい行動を取ることが重要であり、適切な指導や縁によって運が開けることが示唆されています。

意味: この卦は、ホホテミ(山幸彦)が兄のサクラキ(海幸彦)によって仕掛けられた罠に苦しむも、正義を持って行動することで問題を解決する物語を表しています。困難に直面したとき、自分の正しい行いを証明するために証拠を持ち、誠実に行動することが重要です。最終的には、正しい判断と行動が人々の信頼を得て、平和と調和をもたらすことができます。

関連:

- 正義を貫く: 不正に対して黙っているのではなく、正しい行動を取ることが大切です。不正義を放置すれば、全体の秩序が乱れ、さらに大きな問題を引き起こします。正義を貫くことで、自分の責務を果たし、周囲にも良い影響を与えることができます。

- 証拠を確保する: 争いや不正に対して証拠をしっかりと集め、それを基に行動することで、誤解や対立を解消し、正しい結果を導くことができます。

- 勇気を持つ: 不正を見過ごさない勇気を持ちましょう。困難な状況でも、正義を守るための行動が未来の成功に繋がります。

この卦は、困難な状況においても正義と誠実を貫き、勇気を持って行動することの大切さを教えています。不正に対しては証拠を持ち、毅然とした態度で対処することが、長期的な成功と調和をもたらします。最終的には、正しい行いが運を開き、周囲との良好な関係を築く鍵となるでしょう。

啓示: 「シ(行動)」が減退し、心が萎えてしまうと、結果的に負の感情が増幅され、行動の質が低下することを示しています。妬みや怨みの心が育つことで、他人の長所も見えなくなり、自らの成長や発展が妨げられるという警告です。

意味: この卦は、物事が停滞し、心が萎えてしまうことの危険性を表しています。妬みや怨みなどの負の感情が根付くと、それが原因で前向きな意欲や成長の機会を失うことになります。心が暗くなることで、他人の良さも見えず、結局は自分自身の力も失われてしまうでしょう。

関連:

- 感情を整理する: 自分の心の中に負の感情が芽生えたとき、それを早めに認識し、整理することが大切です。妬みや怨みは自分を苦しめるだけでなく、周りの人々にも悪影響を及ぼします。感情を整理し、明るい方向に意識を向けることで、成長と発展のチャンスが見えてくるでしょう。

- 前向きな行動を心掛ける: 心が萎えているときこそ、前向きな行動を意識して行いましょう。小さな目標を立て、それを達成することで、徐々に自己信頼と意欲を取り戻すことができます。

- 他人の長所を認める: 他人の良いところを見つけ、それを認める努力をすることが、心の健康につながります。他人の成功や長所を素直に喜び、自分の学びや成長の材料にすることが重要です。

この卦は、負の感情や心の萎えによって、自らの成長や幸福が妨げられることを示しています。感情を整理し、前向きな行動を心掛けることで、心のバランスを取り戻し、成長と成功の道へと進むことができます。他人の長所を認め、自分の力に変えることで、より充実した人生を送ることができるでしょう。

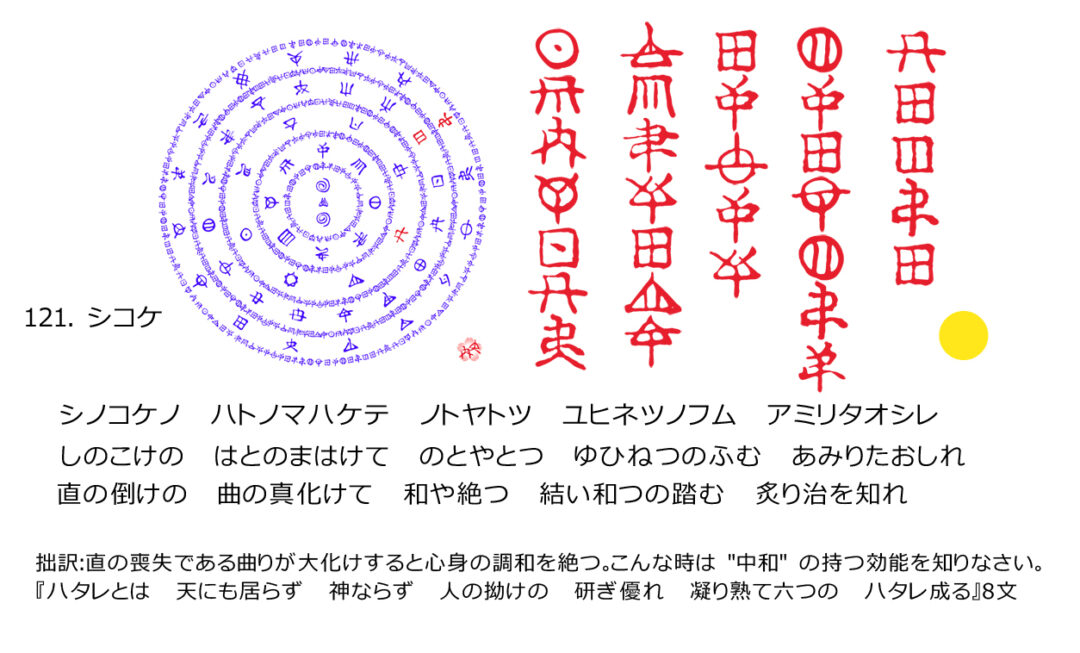

啓示: 「シ(為すこと)」において「コケ(失敗)」が大きくなると、個人や社会の調和が崩れ、深刻な影響を及ぼすという警告です。物事のバランスを失ったときには、心身の「中和」の重要性を理解し、取り戻す努力をすることが求められます。

意味: この卦は、物事が直進する正しい道を失い、曲がってしまうと、最終的には大きな失敗や災いに繋がることを示しています。特に、心のバランスが崩れたときや不正な行為が蔓延する環境では、調和を取り戻すための中和の力が必要とされます。適切な行動を取らないと、問題がさらに悪化し、回復が難しくなる可能性があります。

関連:

- 中和の力を大切にする: 心や体が不安定な時、または問題が発生した時には、中和を心掛けることが重要です。過度な反応や極端な行動を避け、冷静で調和の取れた考え方を持つことで、状況を改善するための正しい判断ができるようになります。

- 問題の原因を見極める: 問題や失敗が発生した場合、その原因を徹底的に探りましょう。真の原因を見つけ出し、それに対する適切な対応策を講じることで、問題の再発を防ぐことができます。

- 調和を取り戻すための行動を取る: 自分の行動が他人にどのような影響を与えているかを考え、調和を乱さないよう努めることが必要です。もし誤った行動を取ってしまった場合は、それを正すための適切な手段を講じましょう。

- 「シ(為すこと)」の失敗の教訓を活かす: 「コケ(大失敗)」の代表的な例として、ソサノヲのハタトノ事件があります。この事件では、ソサノヲが言い付けられた恨みで、ハナコさんのハタトノ(織物の場所)にコマを投げ入れて暴れさせ、結果としてハナコさんは亡くなってしまいました。この事件は、権力や地位にある者が感情的な行動を取ることの危険性を示しています。これにより、ノトのヤ(祈りの社)も閉じられ、世の中が暗闇に包まれてしまったのです。

アマカミ(古代の天皇陛下)の着衣は、国を治める象徴でもあります。もし、指導者やリーダーがその威厳や信頼を失うと、国全体が混乱し、祈りの場さえも無意味になってしまいます。したがって、指導者は慎重な行動を心掛け、国民の尊敬を失わないよう努めることが大切です。

この卦は、大きな失敗や不正が起きた時、心や体のバランスが崩れた時に、「中和」の力を知り、用いることの重要性を説いています。調和を失った時には、その原因を見極め、冷静な判断を持って対応することが大切です。問題を克服するためには、心身のバランスを整え、適切な行動を取ることで、健全な成長と幸福をもたらすことができるでしょう。

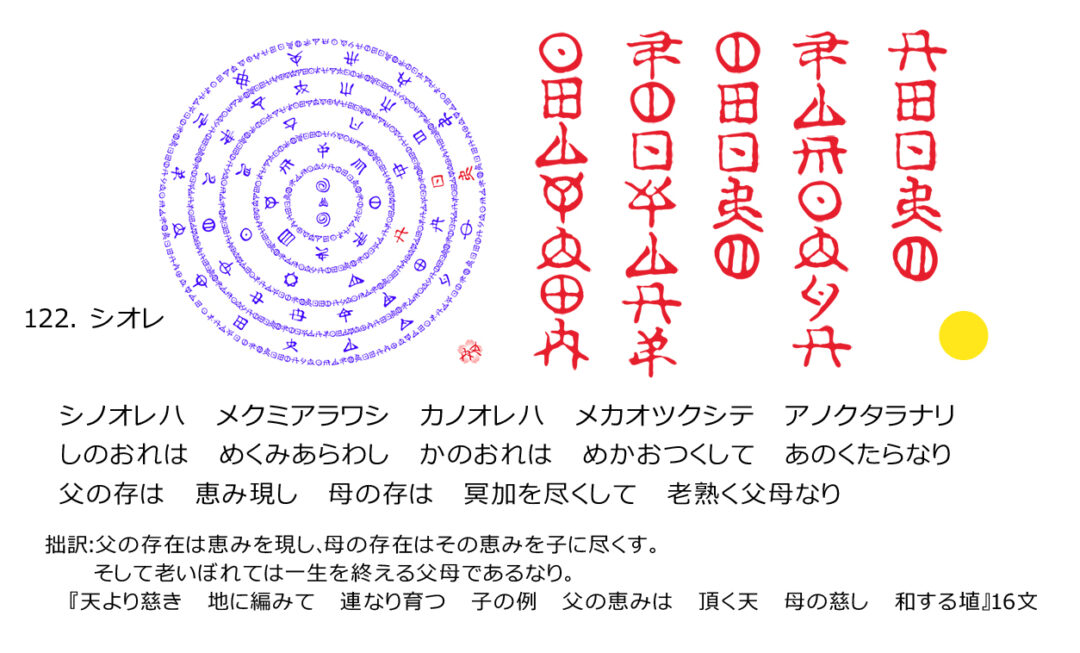

啓示: 「し(春)おれ」は、春に向かって運気が上昇しつつある時期です。自然界が新たに萌え出で、生物が活発になる季節には、謙虚な姿勢を持つことが大切です。

意味: 「しおれ」という言葉は、生命や成長の循環を象徴しています。父の存在は恵みをもたらし、母の存在はその恵みを子に受け継がせ、最終的には老いによって人生を全うする父母の姿を描いています。この言葉は、自然の移り変わりと人間の成長、そして終わりの瞬間に至るまでの一連の過程を示しています。

関連:

- 季節の移り変わり: 春は新しい始まりの時期であり、運気が上昇し、自然界が生命力を取り戻す時です。この時期に、人は謙虚に、頭を垂れて、新たな成長に備えるべきだという教えがあります。

- 親の役割と継承: 父母はその生涯を通じて、恵みを子に伝え、次世代の成長を支えます。これにより、家族の中での愛と責任の重要性が強調されています。

- 謙虚さと感謝: 春の新しい成長に向けて、謙虚さと感謝の心を持つことが大切です。運気が上向く時期に、自己中心的な行動を控え、他者との調和を意識することが求められます。

「しおれ」の教えは、人生の成長と成熟、そしてその終わりに至るまでの自然な流れを受け入れることの重要性を説いています。謙虚さを持ちながら、自然界のリズムと共に生きることで、より充実した人生を送ることができるでしょう。

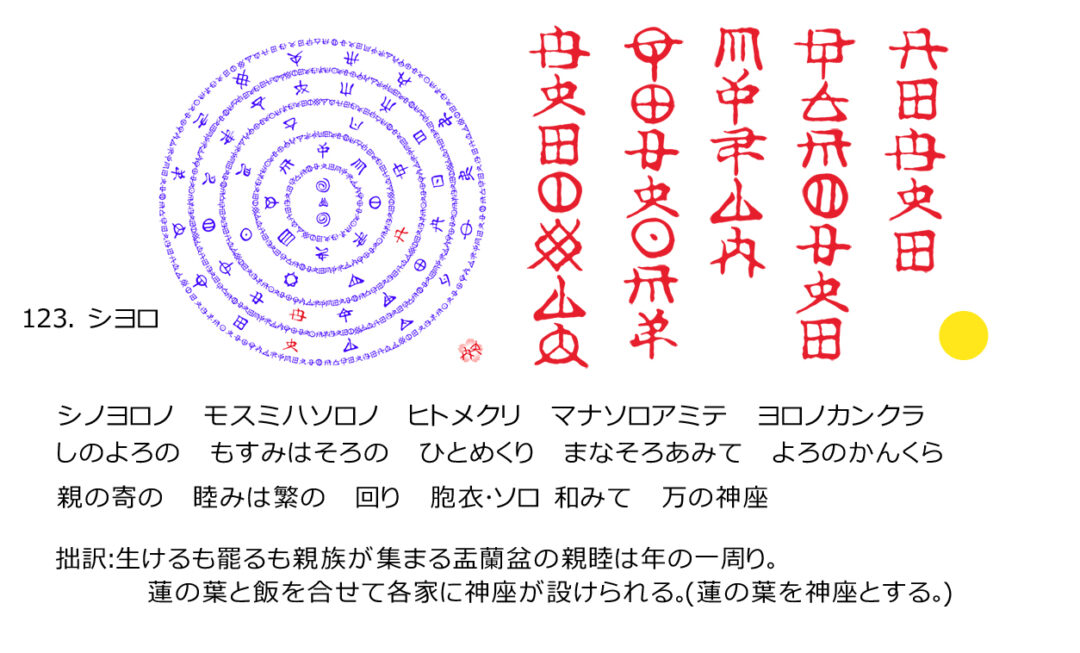

啓示: 親族が集まって先祖の魂と共に祝う盂蘭盆のような儀式や行事が、年ごとの一つの巡りで大切に行われる。親睦を深め、天と地の魂の結びつきを祝うことで、家族のつながりと調和が強まる。

意味: 「しよろ」は、親族の集まりや親睦を意味します。盂蘭盆などの霊祭の場で、亡くなった先祖の霊と生きている子孫の魂が一緒に祝うという儀式の意味が込められています。蓮の葉で包んだ飯が供えられ、これが親や先祖(胞衣)と子孫(胎児)を象徴しています。天に向かって踊る「あわ踊り」は、先祖のエネルギーを受けるためのものです。

関連:

- 先祖供養と家族の絆: 霊祭では、亡き先祖と生きる者が一つの場で結びつく儀式が行われ、家族の絆を深める重要な機会です。親族が一堂に会し、先祖の魂を敬うことで、世代を超えたつながりを実感します。

- 魂の調和とエネルギーの交換: 天を向いて踊る「あわ踊り」などの儀式を通して、先祖のエネルギーを受け取り、調和を図ります。こうした儀式は、魂の成長と家族の繁栄を願うものであり、感謝と敬意の表現です。

- 年の巡りと新たな始まり: 年の巡りを祝うことで、新たな始まりと再生のシンボルとしての意味が込められています。蓮の葉と飯の供え物を通じて、生命の循環と共存共栄の大切さを再確認します。

「しよろ」の教えは、親族や家族が集まり、先祖を敬い、魂の調和を祝うことの大切さを説いています。年に一度、家族や親族が集まり、霊と生きた者が共に祝うことで、魂のつながりを深め、家族の繁栄と和合を促進する機会を持つことが重要であると示唆しています。

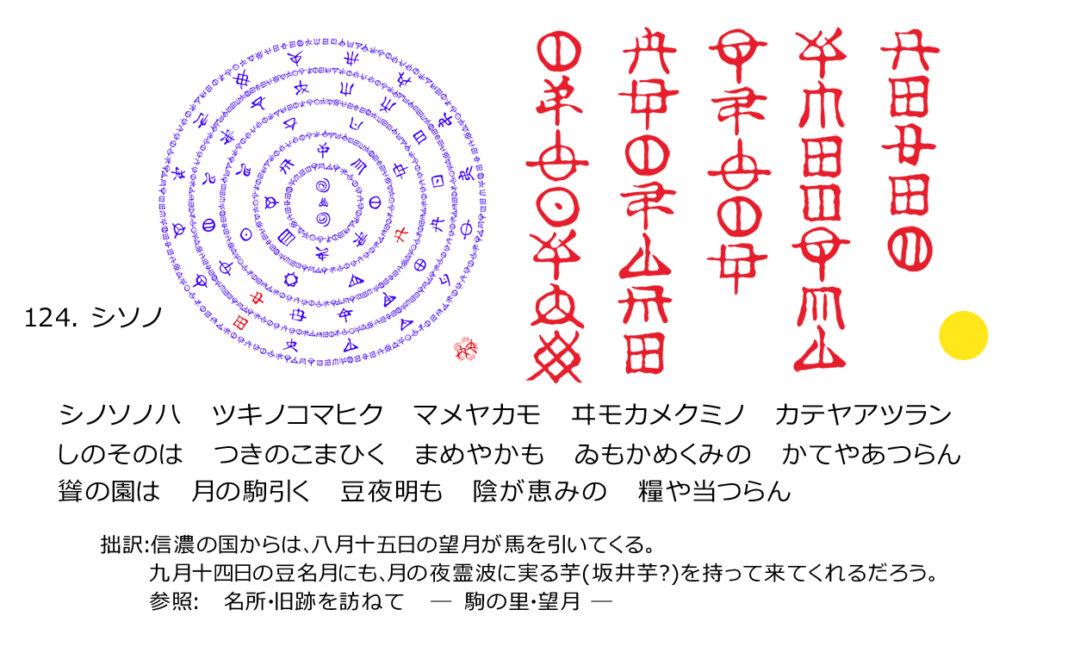

啓示: 「しの園は月の駒引く 忠実(豆や果)も 芋(妹)が恵みの 糧や熟らん」。この言葉は、自然の恵みとその中で育む努力の大切さを表しています。月に祈りを捧げ、実りの恵みに感謝することが、次の時代を育む準備をするための重要な行いであると示しています。

意味: 「しその」は、発展と蓄積の二つの段階があることを意味しています。成長と発展の時期が終わると、新しい時代のために力を蓄える時期が訪れます。この過程では、収穫の恵みを祈り、感謝することが必要です。九月の満月には、次の世代のための準備として食糧を備えることが重要です。

関連:

- 季節の祈りと感謝: 旧暦の九月の満月には、食糧の恵みを祈り、豆や芋などの実りを供える風習があります。これは次の時代のための祈りと感謝を込めた儀式です。

- 駒引きの儀: 平安時代の宮中行事である「駒引き」では、馬を牽いて天皇に見せ、その後に馬を分配する儀式が行われました。この行事もまた、物を引いて備えるという意義が込められています。

- 備えの重要性: 発展の時期と蓄積の時期を識別し、それぞれの時期に相応しい行いをすることが大切です。次の世代のために力を蓄え、備蓄に注力することで、未来のための準備を整えることができます。

- 駒引き: 平安時代、宮中で行われた御料馬天覧の儀式。毎年八月一五日(のち一六日)、諸国の牧場から貢進するために牽いてきた馬を紫宸殿または仁寿殿(じじゆうでん)で叡覧の上、馬寮(めりよう)や大臣に分配した。-広辞苑より-

「しその」の教えは、次の時代のために備える時期における、感謝と準備の重要性を強調しています。季節の恵みを祈り、感謝し、未来に備えることが、個人や社会全体の繁栄と持続可能な成長に繋がると示唆しています。この教えを通じて、前向きな準備と計画を持って、次世代への橋渡しを行うことの大切さが強調されています。

月の駒引く

「月の駒引く」は、詩的な表現で、月の影響や引力、あるいは月に対する祈りや祭りの儀式を指す言葉です。この表現は、月が天空を駆け巡る様子を「駒」(馬)にたとえ、月が運行する様子を人々が見守る、あるいは祈りを捧げる行為に関連しています。

- 月の運行の比喩: 「駒引く」という言葉は、馬を引いて動かすことを意味します。ここで「月の駒引く」とすることで、月が空を巡る様子を馬が駆けるように表現しています。月の満ち欠けや運行は、古来より自然のリズムや農作業、漁業などと深い関わりがありました。

- 月への祈りや祭り: また、「月の駒引く」という表現は、月を神聖視し、満月や新月に月神への祈りや供物を捧げる祭りを指すこともあります。日本の古代には、月の満ち欠けに合わせて行う儀式が存在し、豊作や健康を願って祈ることが一般的でした。この場合、「駒引く」は祈りの儀式の一環として、月の影響を引き寄せるという意味合いを持ちます。

- 調和と循環の象徴: 月は自然のリズムや調和の象徴とされ、その動きは季節の移り変わりや、生命のサイクルを反映しています。「月の駒引く」は、そうした自然の循環を尊び、それに合わせて生活や儀式を調和させることを意味しています。

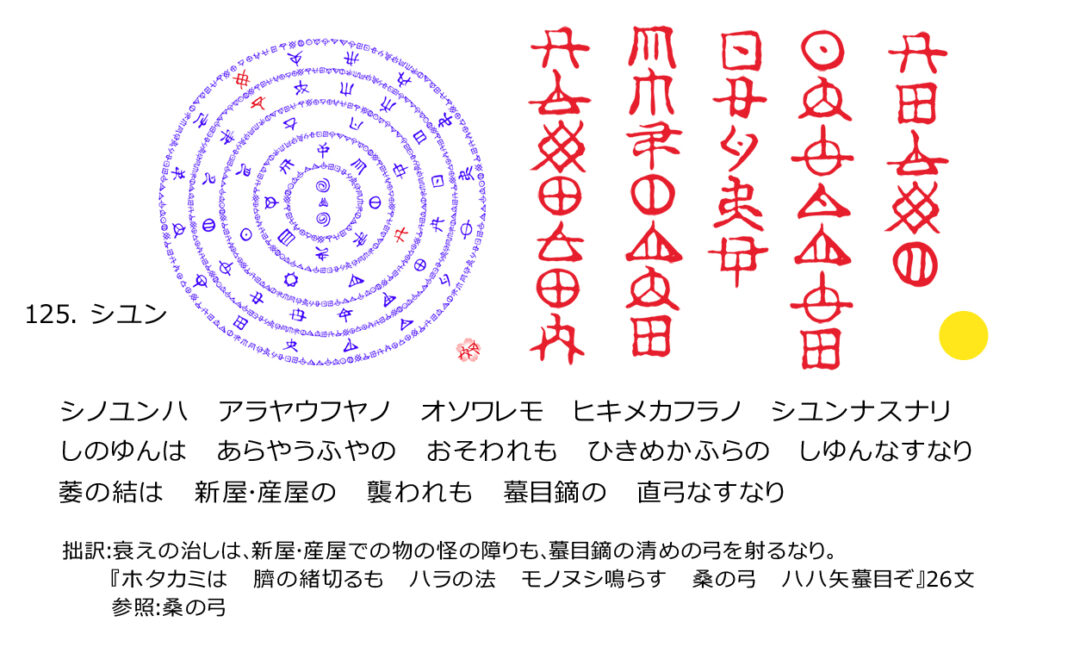

啓示: 物質が形作られる際に、外部からの影響を受けやすい状況を示しています。新築の家屋や産屋(出産のための小屋)を建てる時、または新しいことを始める際には、外部からの悪影響を防ぐために特別な注意が必要です。悪い影響を防ぐためには、浄化の儀式(蟇目鏑矢を使う弓の儀式)を行い、周囲を清めることが推奨されます。

意味: 新しい始まりや建設の際には、見えない力や悪影響を防ぐ必要があります。これには「ユン」(結び)の力が必要であり、周囲を清め、外部からの邪悪な力を防ぐための対策を講じることが重要です。蟇目鏑矢(ヒキメ)はその一つで、物の怪を祓うために使われます。物質化の過程において、誤りを避けるために慎重であるべきであるという教えです。

関連:

- 新築や産屋での浄化の重要性: 建物の新築や新しい命の誕生に際して、邪悪な影響を防ぐための浄化の儀式が重要です。これは、家や産屋が外部の悪い影響を受けず、健康で安定した環境を保つためです。

- 蟇目鏑矢の儀式: 蟇目鏑矢(ヒキメカフラ)は、悪霊や邪悪な力を追い払うための弓矢の儀式です。この儀式を通じて、物質化のプロセスが邪魔されることなく、スムーズに進行するようにします。

- 外部の影響を防ぐための準備: 新しいことを始める際や、物質化の過程において、外部からの影響を受けないようにするための準備と注意が必要です。良くない影響を防ぐための対策を講じることが推奨されます。

「しゆん」は、新しい始まりや物質化のプロセスにおいて、外部からの悪影響を防ぐために注意深く準備を行い、浄化の儀式を実行することの重要性を示しています。新しい家を建てるときや、新しい生命の誕生時においては、邪悪な力を払い、清浄な状態を保つために特別な措置を講じることが求められます。

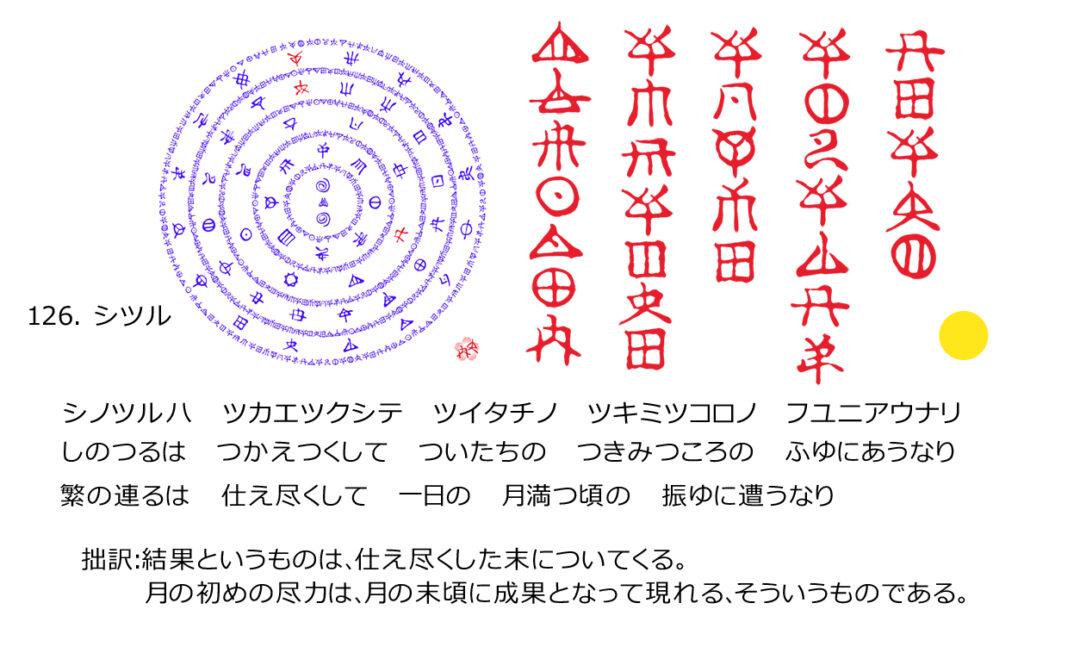

啓示: 「しつる」は、物事の循環と新たな始まりを示しています。始まりと終わりは連続しており、尽力した結果は最終的に成果となり、次の新たな始まりを迎えることができます。これは、努力を惜しまず尽くすことの重要性と、それがやがて実を結ぶことを強調しています。

意味: 「しつる」は、努力と結果の関係性を示しています。何事も初めから全力で取り組むことで、その成果が月の終わりに満ちる月のように現れます。これは、自然のサイクルと人間の営みが連動していることを象徴し、成功を収めるためには、始まりの努力が重要であることを示唆しています。

関連:

- 物事の循環と再生: 「シノツル」は、物事が始まりと終わりを繰り返す循環の一部であることを示しています。例えば、月が新月から満月になり、再び新月になるように、すべての物事にはサイクルがあり、終わりは次の始まりを意味します。

- 努力と成果: 最初から全力を尽くすことで、その努力が最終的に報われるという考え方を示しています。これは、農作物が秋に実を結び、冬を迎えるように、季節ごとの努力とその結果の重要性を強調しています。

- 新たな始まりの準備: 冬は休息と再生の時期であり、新たな成長の準備期間と見なされます。この時期をどう過ごすかが、次の成功につながるという教えです。

「しつる」は、すべての始まりと終わりには循環があり、努力を惜しまず全力で取り組むことで、やがて成果が現れることを示しています。冬の季節は、新たな始まりの準備としての重要な期間であり、次の段階で成功するための基盤を築く時です。これにより、物事の初発の重要性を再確認し、常に最善を尽くすことが求められます。

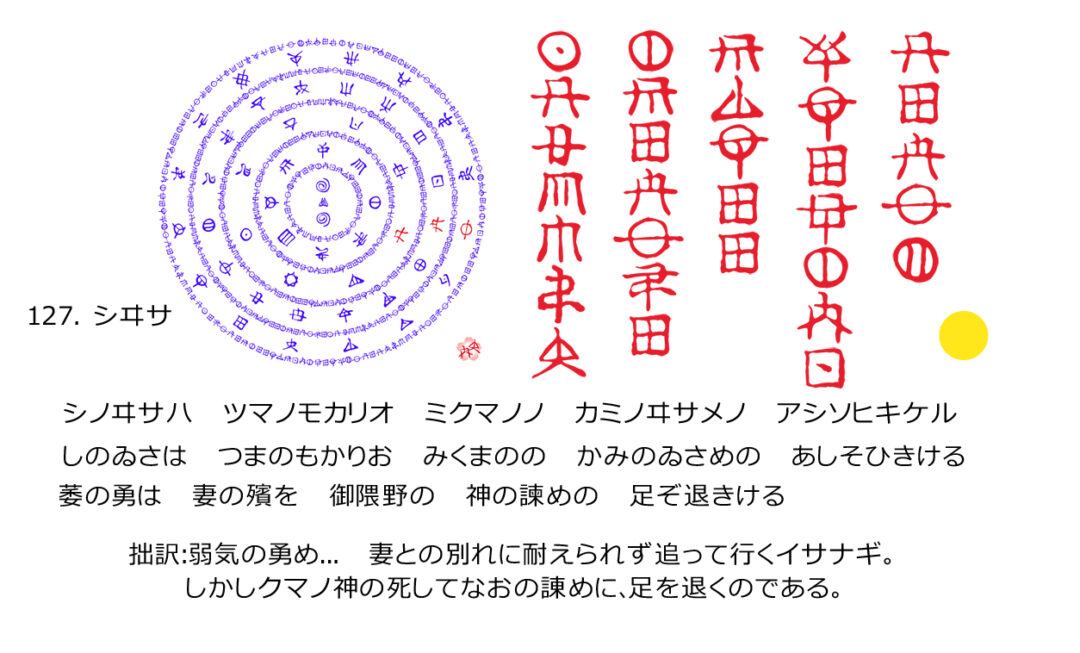

啓示: 「しゐさ」は、一時的な感情や衝動に流されないことの重要性を示しています。瞬間的な激情に対して冷静になり、感情に振り回されないようにすることを求めています。